最近在臺灣文學館的網站上,發現各種主題路線的規劃分享,以及與路線有關的文學作品介紹,對於假日想出門走走,但不擅長安排景點的人來說很實用!前幾天趁著空擋,我選擇了聚焦在桃園龍潭地區的「三坑、石門、客家人」路線出發。 這裡說的石門,指的是「石門水庫」,來到石門水庫前,我們可以先簡單認識桃園的地理環境:桃園因地勢高,缺乏穩定的灌溉水源,土壤相對貧瘠。先民在開墾時,必須建造許多埤塘及水圳來蓄水,才有辦法種田,所以桃園的埤塘、水圳數量多,密度也非常高,而這樣的地理位置特色,也影響了當地的生活樣貌。 在臺灣客家文壇極具代表性的鍾肇政小說《大壩》、《大圳》中,就描述了村莊面對「水庫、水圳興建」這種現代化建設,地方居民有各種存疑及觀點衝突。水庫除了使地景帶來極大的變化之外,對老一輩的人來說,更在意的是造成祖產失守;對年輕人來說,則是帶來新的機會、便利的生活。「移去一座山,堵住那樣的大河流──這可能嗎?」鍾老透過小說帶出當時許多人的疑問,小說中反應了當時人們對於即將動工的石門水庫工程,有不同的意見。 另一位客家農民作家鄭煥,在《長崗嶺的怪石》也有這樣的描述:「沒多久,長崗嶺熱鬧起來了,挖掘水圳的工人們一批一批的來,分段而迅速的挖掘,把紅紅的泥土堆在兩邊,也開來了一大隊團體青年,紮着草寮,從早到晚,連雨天都不休息,忙着趕工,幾個月過後,水圳眞的完成了,這才運來造三合土的機器,攪拌三合土,鋪了上去,於是水圳像新的白血脈管,貫串長崗嶺。」 回到現代,石門水庫早已成了再熟悉不過的日常,民生用水、休閒健行都不可或缺,當時的衝突掙扎已不復見,不過實際來到水庫壩頂,高大壯觀的景色,還是會覺得十分不可思議,這到底是怎麼蓋起來的呀? 其實這裡對我來說並不陌生,從小家人就喜歡相約到石門水庫,或是到附近的石門山健行,到登山口聚集的攤販區走走,到附近品嚐活魚料理。這次來到石門水庫才發現,原來這裡甚至有一個活魚商圈。 聽說最初是因著水庫建造時,帶來了上千位工程人員進駐,人多了,餐廳店家也就一間間出現。且因為這裡的水質清靜,水域廣大,養出來的魚肉質鮮美,在水庫落成後,地方餐廳也就逐漸以石門水庫魚群為主打菜色,還可以選擇清蒸、椒鹽、糖醋、鹽酥等多種吃法,滿足人們對魚料理的各種喜好。

品嚐完活魚料理,來到走讀路線的另一個推薦景點——三坑老街,這裡位於大漢溪中游的河階之上,是重要的河運樞紐、地方特產集散地,也是龍潭最早開發的地區,不過後來因桃園大圳修建,地方水運的功能逐漸消失,三坑老街也就逐漸沒落。 三坑地區是鍾肇政妻子娘家的所在地,也是水圳興建時首當其衝的重要地區之一,因此可以推測這個地方對鍾肇政的創作,應該有一定的影響。雖然作品中未特別指出三坑,但在小說《大壩》和《大圳》中,描寫水利工程對當地農村的影響時,可能都包含了三坑地區當時樣貌與鄉親的反應。 實際來到三坑老街,短短的街道仍保留著舊時步廊式街屋,路邊有零星的水果、蔬菜攤販,也有人在自家門口擺著客家酸菜、桔醬、蘿蔔糕等地方常見食材,看起來簡單樸實,卻又充滿生活氣息。 雖然已經吃過活魚料理,但是來到這裡,絕對不能錯過「牛汶水」!牛汶水是一碗泡在黑糖薑汁裡的、蘸著花生芝麻的麻糬甜點,聽說是看起來就像牛隻泡在水裡,露出牛背的樣子,故稱牛汶水。它是龍潭客家人的傳統點心,在其他地方,即便是客莊也都不見得能找到,可以說是地方限定的特色甜點。 繼續往裡走,就是地方信仰中心:永福宮,來自外地的我,對於廟宇不是很熟悉,但是對面的小戲台倒是吸引了我的注意力,牆上的壁畫、屋頂的剪黏都充滿細節,戲台下還有板凳的收納,方便拿取又像是裝飾,真的是有趣的設計!

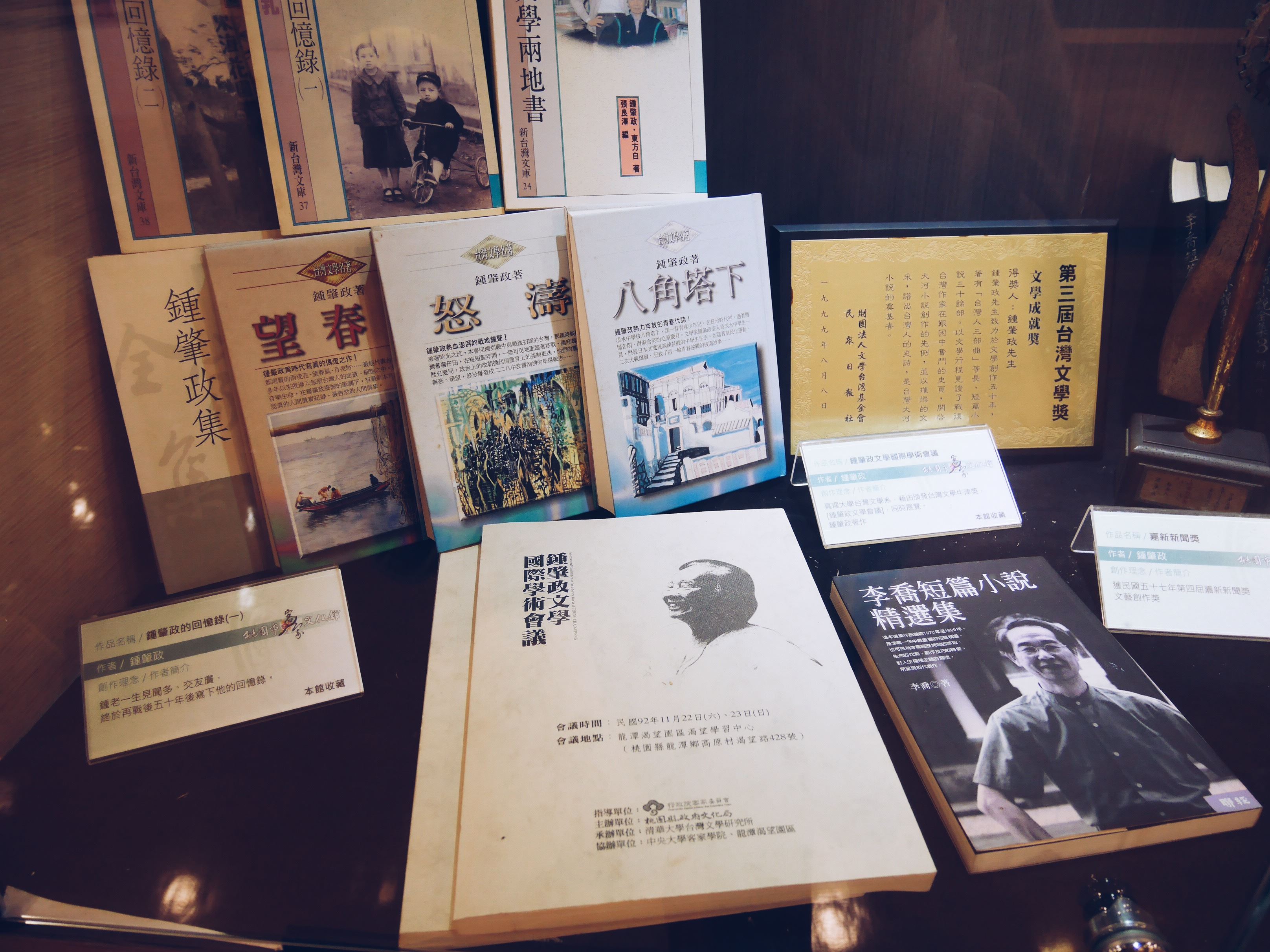

最後,來到附近的「桃園客家文化館」,這裡人不多,但空間很大,一旁還有親子館與戶外遊戲區,很適合帶小孩來放風。如果對於客家文化有興趣,也可以到館內,看看從日治時期到現代,曾有哪些客家文學、客家音樂作品,感受其中的歷史背景與文化韻味。 文/圖:吳亭諺