以貓貓剪影元素作為展場入口的導引。

以貓貓剪影元素作為展場入口的導引。

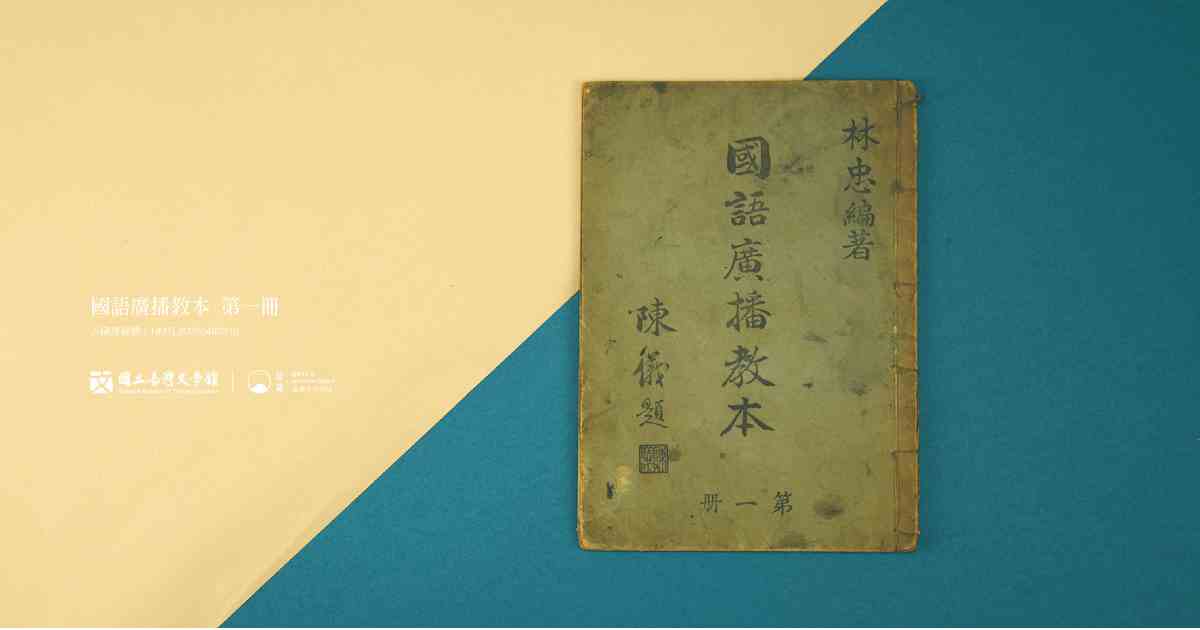

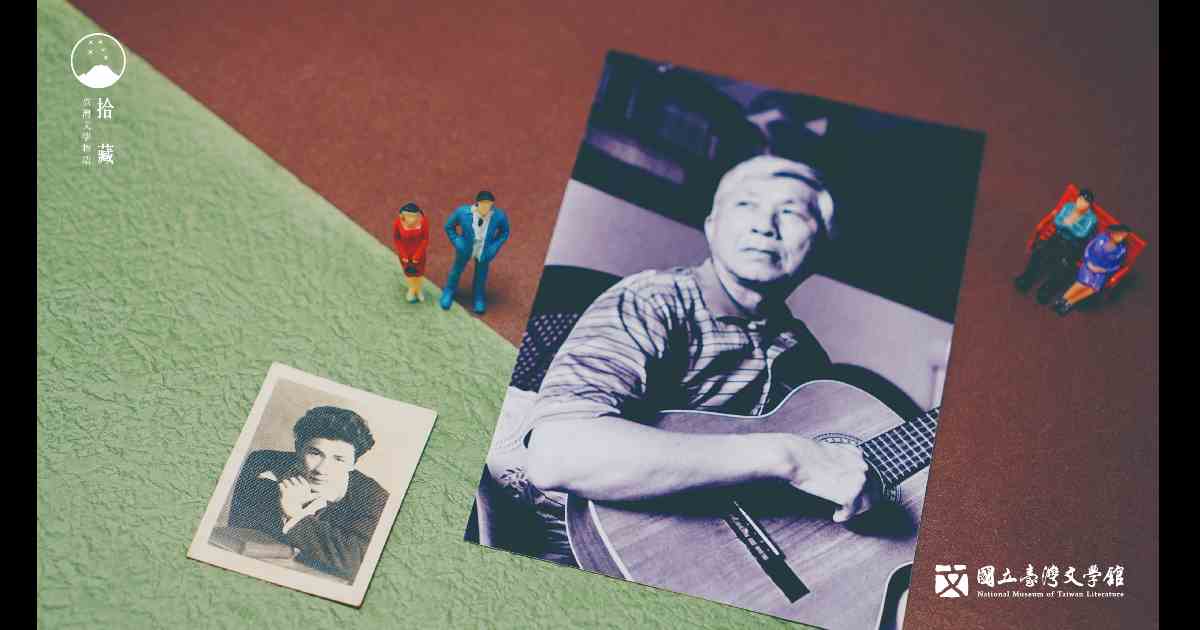

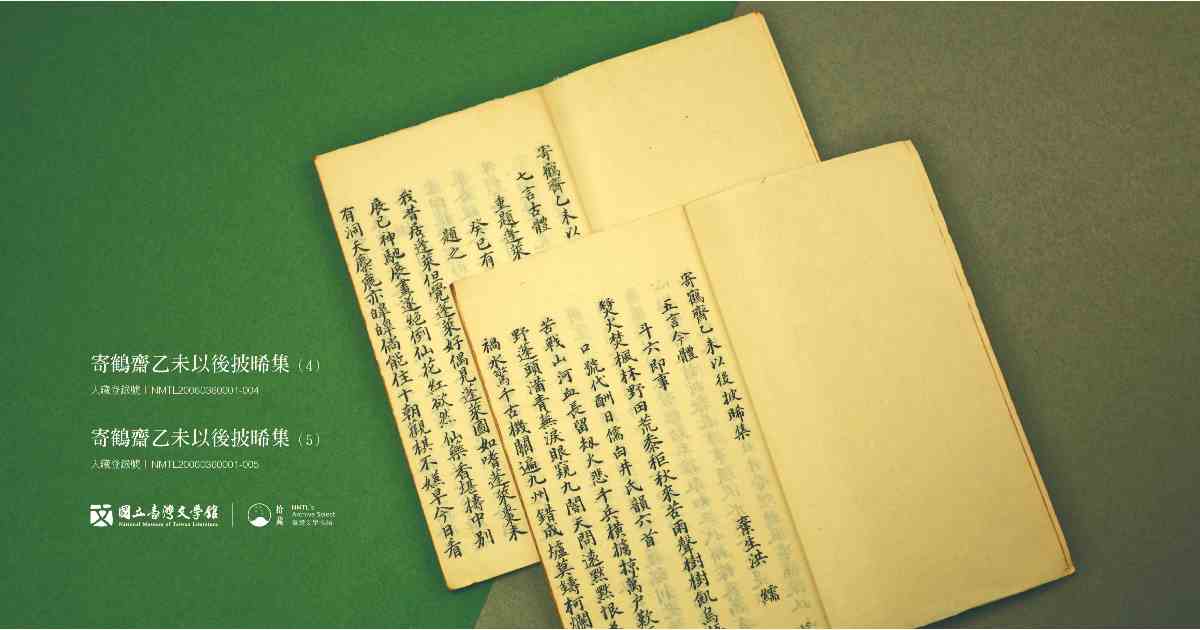

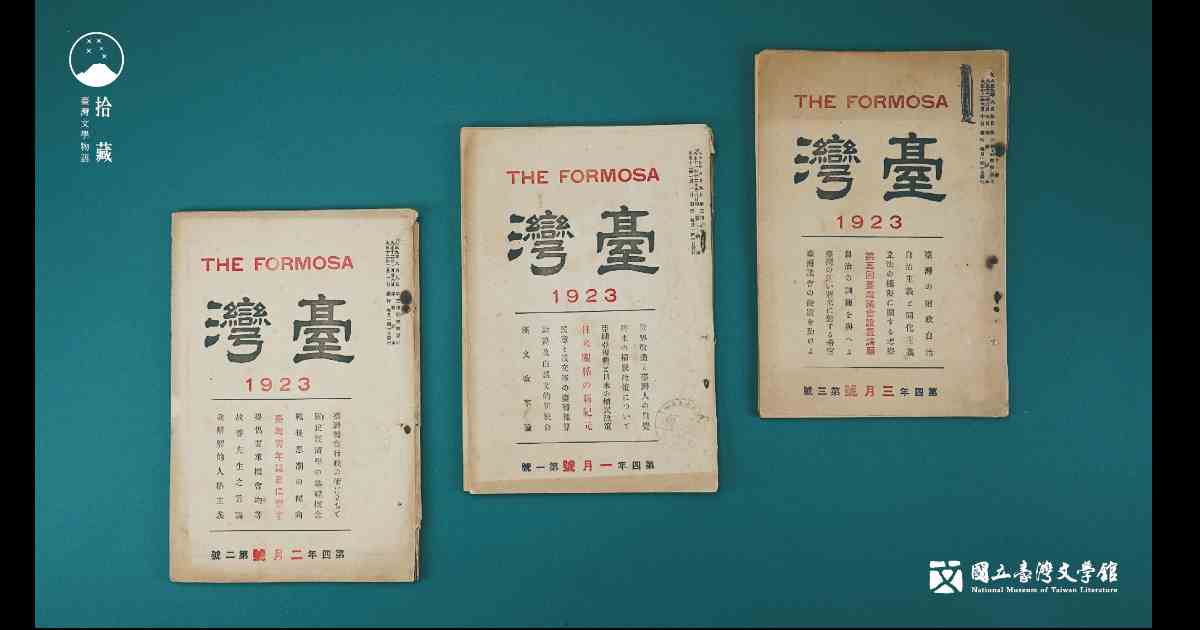

臺灣文學基地 2022 年第一檔特展,以作家朱天心於 2005 年出版的《獵人們》文學原著中部分篇章 〈貓爸爸〉、〈李家寶〉為背景,由漫畫家阮光民手繪創作的《獵人們》漫畫,加上本館館藏的經典汪喵文學藏品,邀大家走入貓狗的世界。

文:黃偉誌、蔡沛霖(臺文館) 圖:臺文館

--

穿梭於城市中的大街小巷,浪貓浪犬早已被許多人視為鄰居,並偶爾施以清水與乾糧。熱心動保的人士還會進一步協助抓紮、打疫苗,並積極地找尋合適的認養主人。悉心與牠們交流、陪伴的過程中,牠們也在我們心中佔有一席毛茸茸的地位。

熱愛動物的作家們不僅用文字記錄下這些相處的暖心過程,也因與牠們的相遇而改變彼此的人生。臺文基主題展「漫遊城市的獵人們」讓觀眾化身一隻在街頭流浪的橘貓,結合文學家極力捕捉牠們身影的紀錄,一步步從牠們的出現、相遇到離開,走進流浪動物的生活之中。

整座城市都是獵人們的漫遊步道

「漫遊城市的獵人們」名稱發想自作家朱天心於 2005 年出版的《獵人們》,書中開門扉頁即寫到:「本書寫給不喜歡貓和不瞭解貓的人。」不同於過往用「可愛」來塑造的形象,朱天心以「獵人」來描繪這群充滿個性卻又經歷不凡的浪貓。

我們難以知曉流浪動物自何處而來,只看見牠們辛勤在街頭討生活的身影。牠們可能是遭主人棄養、自由放養或是街頭出生的「街二代」。在街頭討生活的流浪動物們,多半遭遇風吹雨淋與人類追捕,但若遇到來電的人類夥伴,就有可能進到居家中舒適過日;只是從街頭進到家裡,也需要一段適應期。

朱天心在〈貓爸爸〉中即細細描繪一隻橘貓自外頭進到家中的故事,朱天心的文字魔力不僅讓「貓爸爸」的形象躍然紙上,更透過漫畫家阮光民的暖心筆觸一筆一劃讓讀者看見神采飛揚又桀驁不馴的貓爸爸。藉由朱天心的故事讓我們能一窺貓與人之間的動人情誼。

隨時發動的獵人本性

深耕動物研究的學者黃宗潔在其著作《牠鄉何處》曾分析《獵人們》,觀察到書中所呈現的貓與人注定是「親密又疏離」的關係。愛護動物的人類一方面想多加親近流浪動物們,但一方面又擔心是否過於「干涉」牠們的生活。合適的距離如何拿捏,也往往取決於浪貓與人的默契互動。

在街頭逐漸拾回野性的流浪動物,雖然也會對我們保持戒心,但有些是前家居動物的牠們,也會因為我們的餵養而親近。只是長久仰賴餵食,未能進到居家的流浪動物可能會失去在街頭生活的能力,而遭受更大的風險。

作家劉克襄在《野狗之丘》紀錄住家附近一群野狗的生態,全書冷靜且寫實地呈現流浪犬之間的互動與生命歷程,不僅讓我們如同鏡頭般觀察流浪動物的生活,也看見牠們如何在街頭努力發揮本性,找到自己的生存空間。

SAY GOODBYE

流浪動物所身處的環境都對牠們帶來極大負擔,即使有幸進到居家中備受寵愛,但平均壽命仍不比寵物。流浪動物在街頭也會遭遇許多未知風險而逝去,我們除了哀悼、惋惜之外,也可以用文字或圖像記錄與流浪動物相處的點滴。

朱天心的《獵人們》除了向我們揭開流浪貓的神秘面紗外,也是為了記下這些與我們有過一段情誼的流浪動物們曾經來過這世上的證明。詩人林煥彰也以許多詩作表達貓咪的可愛之處,並佐以插畫為這些生命留下動人的記憶。

我們對於流浪動物的愛護與關懷,不僅可以從個人行動、政治倡議找出善待他們的共存途徑。透過文學,我們搭起理解的橋樑,並藉由不同視角的敘述來想像、思索不同城市居民的生活樣貌,也讓更多人對於流浪動物投以更多關懷。可能就在未來的某一天,我們也會迎接某位毛茸茸的客人進到家中。

展場以浪貓在餵養街頭景象看見牠們在街頭努力發揮本性,找到自己的生存空間。

展場以浪貓在餵養街頭景象看見牠們在街頭努力發揮本性,找到自己的生存空間。

展覽的最終,以貓字卡畫/話別寫下或塗上觀展者對浪貓的一句話或身影祝福。

展覽的最終,以貓字卡畫/話別寫下或塗上觀展者對浪貓的一句話或身影祝福。

備註:原文出自《臺灣文學館通訊——閱:文學》74期。