◆三日前

瓦歷斯.諾幹的〈七日讀〉,於2016年收錄於同名作品集《七日讀》。孫大川為此書作序時,憶起童年在部落後山,父子談話的聲音迴盪於狹窄山谷間,嗡嗡作響。他好奇問何以如此,父親告訴他這種現象叫lrengaw(西群卑南語,聲響之意)。他想,青年時期著迷的吉他音箱共鳴是lrengaw,兩個寫作者間輕輕撩撥、相互響應,也是lrengaw。於是,他用lrengaw的方式替《七日讀》寫序,刻意與瓦歷斯.諾幹的文章同題,記載數則關於狩獵、風災、飲酒的小故事,看似苦中作樂、笑中有淚的不得不,也是記憶與記憶碰撞,發出的嗡嗡響聲,揮之不去。

「九九年的九月裡,又是逢九月,二十一號的夜裡,九十九峯突然發出互相碰撞的聲音,像幾十萬個沉雷一齊打,把我震醒了!身體、床鋪都在搖晃,到底晃動多久,很難數得清,忽然在四五聲巨響後,聽見山的怪嚎聲,喫——!一陣拉笛式的長鳴⋯⋯這棟屋子在那一陣長鳴中,竟飛出將近半里路,落到山澗邊沿上了。」這是段彩華的〈山的傷痕〉,他也想像了關於地震的lrengaw。段彩華在我過去任職的雜誌社擔任過主編,但並不知道他也寫過原住民題材的小說:一隊青年人過去在南投九九峯山區採集標本迷途,受原住民老者搭救;數年後,青年前往同樣山區,卻肩負著救援任務,受困的正是多年前偶遇的老者。老者的小屋滑動位移,有驚無險地停住。

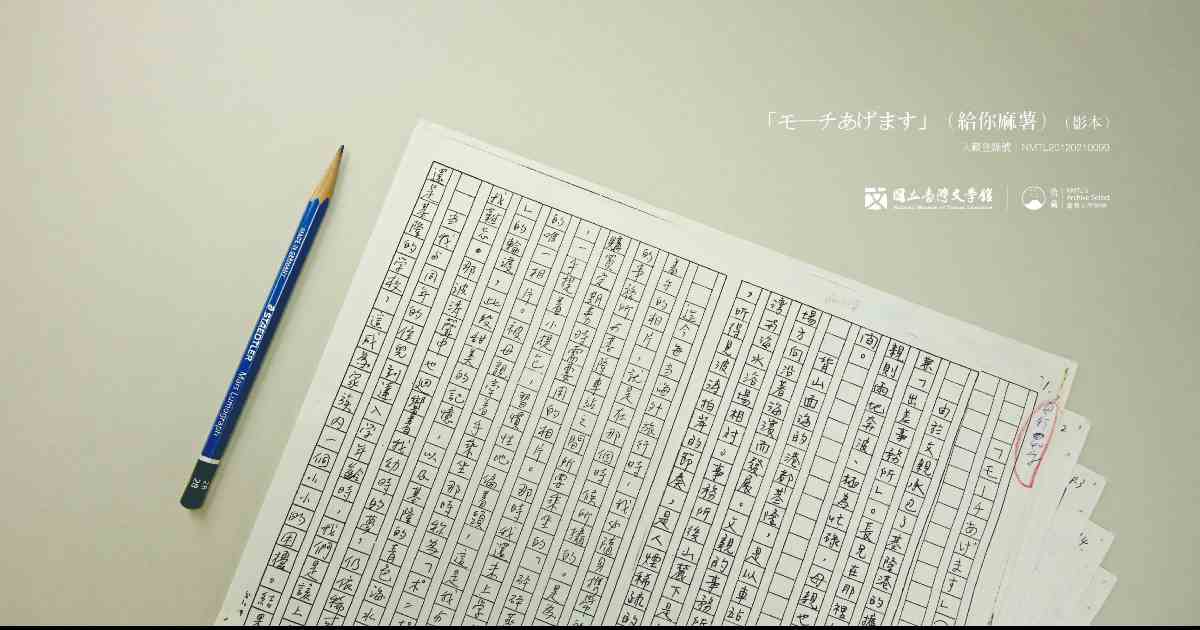

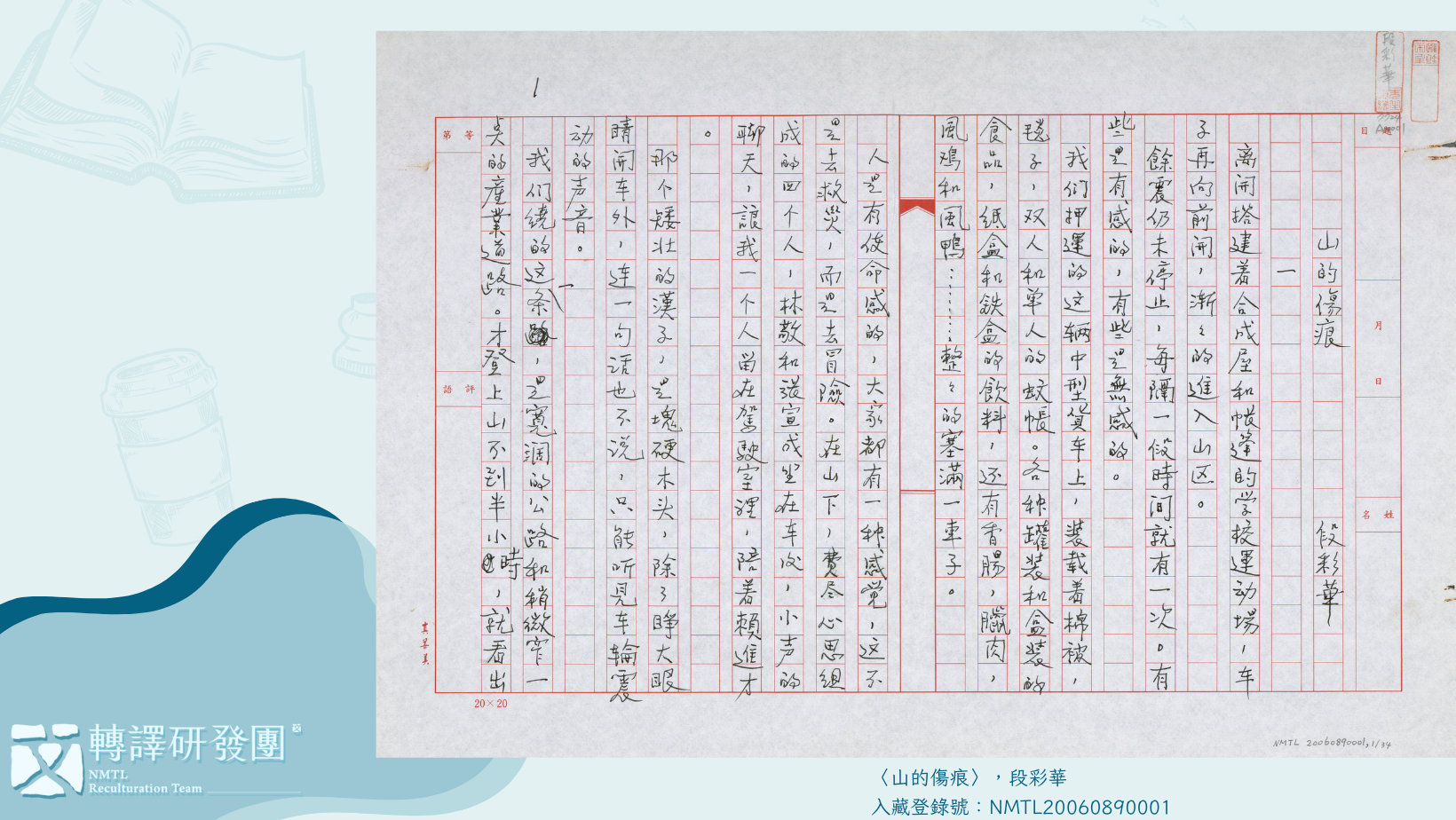

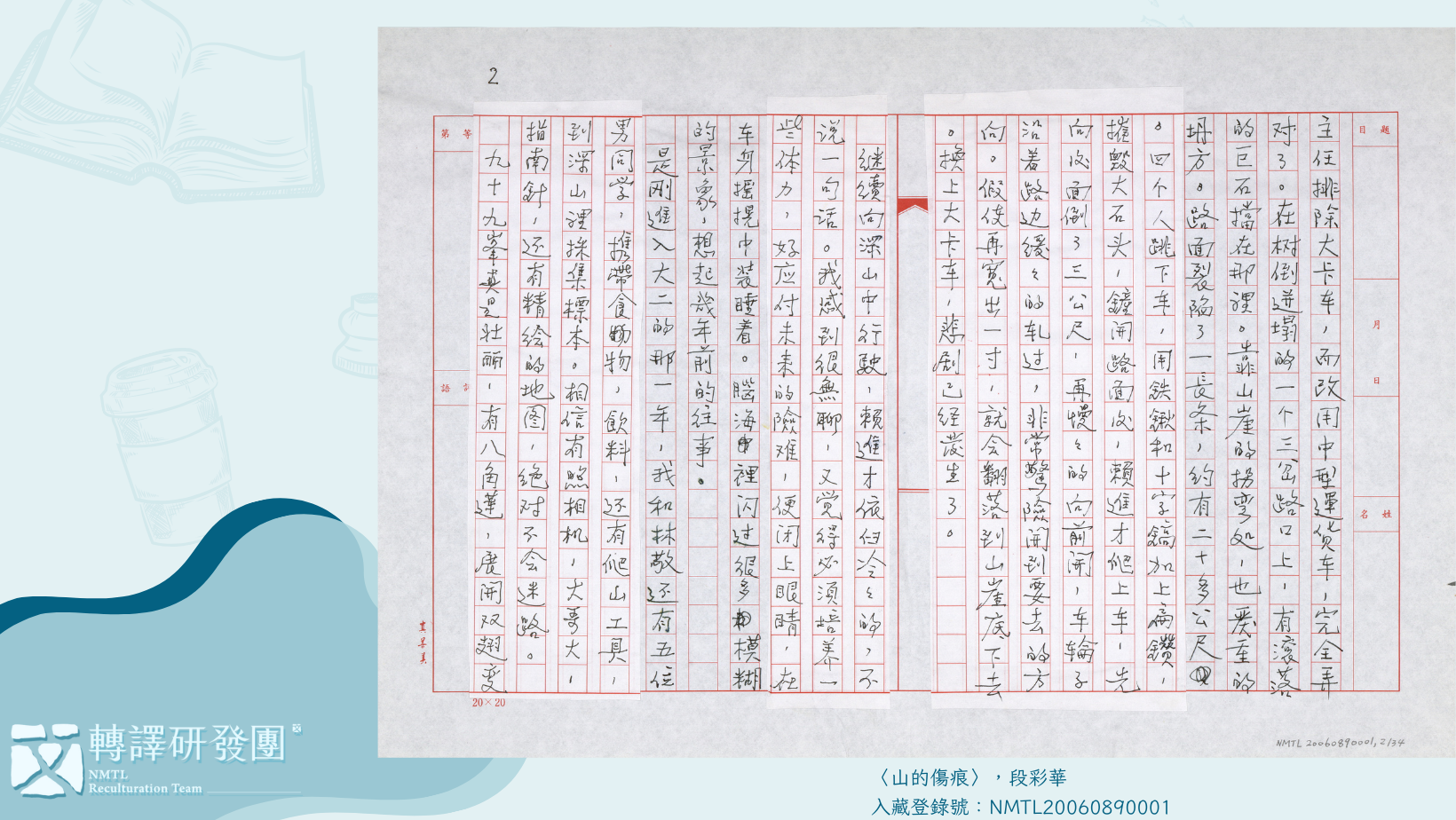

段彩華,〈山的傷痕〉手稿原件,共34頁,書寫於真善美400字稿紙,部分頁數有以黏貼方式修改文字敘述的痕跡。

(藏品/段彩華捐贈,圖/國立臺灣文學館)

段彩華小說中「山的傷痕」被運氣與人情彌合了,但瓦歷斯.諾幹收在《七日讀》中的〈一九九九世紀末震魔錄〉,是另一種災變的聲音:「約莫九點,大地又開始晃動,我又聽到了地底下的悲鳴,牠們不知道從哪裡發出聲音,卻總是準確地傳到我的心崁。」傷痕許多時候沒有神話,沒有機運,沒有巧合,只是準確地留下。

◆兩日前

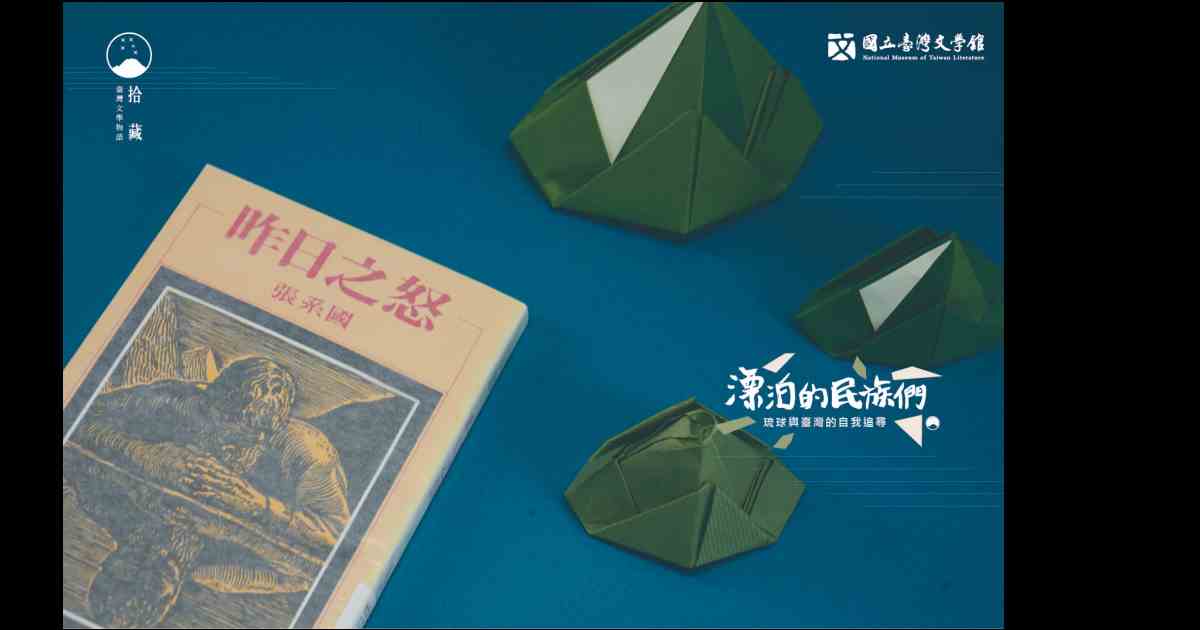

翻譯是用「走」的閱讀,無法求快。黃文範翻譯過許多作品,但《魂斷傷溪澗》是第一本讓他心上淌血的書:「翻譯不像閱讀般可以走馬看花⋯⋯是一種最透徹的讀書方法⋯⋯十年前,我譯成了五百四十三頁的《魂斷傷膝澗》,才明白歷史書上所說的哥倫布『發現』美洲,實際上只是白人移民美洲的『入侵』⋯⋯我自從譯此書後,再也不看紅白戰爭的西部影片或者錄影帶了。」

讓他心上淌血的,可能包含這個段落:「在漫長的寒冬移居中,查羅其族中四個人就有一個死於寒冷、飢餓、或者疾病。他們稱這次行進是本族的『垂淚道』。」那是一八三八年的冬季,切羅基人從他們的家園被迫向西遷移,缺少禦寒衣物的狀態下,他們移動了將近1600公里的路程。(可能有人會想起《少年小樹之歌》,書中家族即是切羅基族人。)

將近一百年後,「一九三三年,當第一波寒意從林仔邊溪逆流而上,將大武山麓的第一片楓葉染成女人的唇色時,日本公布了『全臺高砂族集體移住十年計畫』⋯⋯那是一段遙遠的傷心旅途,尊貴的Galagimu頭目家族,在日本警察以火槍押解下走在行列的前端,族老們頻頻回首已經繁衍數十代子村的祖居地,幾十個家族流下的眼淚,匯集成一條小河流淹沒了沿途留下的足跡。」這是利格拉樂.阿女烏的〈紅嘴巴的vuvu〉。阿女烏的VuVu A-gan,踏在Aumagan Monalit部落的淚之路上時,不過十歲。但記憶從未遠離,在vuvu七十歲時,「我似乎還能夠聽到那些vuvu們的哭聲。」

沙力浪也有一篇名為〈淚之路〉的長文。集團移住政策下,原本生活於拉庫拉庫溪流域的布農族人,被迫遷移到中央山脈近花東縱谷處。目前居住在卓溪鄉卓清村的族人,大多來自舊社「佳心」。Kashin,一說有「展望良好」之意。在族人的記憶裡,此地是過往來往交易之處,中途停留此處時多在中午,名為Banitul的先輩族人熱情好客,常招呼過路之族人前往家中用餐(qaisin),久成為地名。沙力浪的〈淚之路〉,記錄當代族人回到佳心重建舊部落石板屋,是一次反向走在「淚之路」上的歷程。

這些驚人的、使人心碎的相似並不是巧合。《魂斷傷溪澗》的序這麼寫:「這不是一本歡欣愉快的書」,但並非意欲使人不愉快、不閱讀,因為下一句是,「可是歷史有干涉現代的辦法。」

◆今日

黃文範四十八歲那年,購置了花園新城的住宅後,景色寬闊的書齋,可以看見隔鄰庭園的玉蘭、相思樹,也被夏日的劇烈風雨拍打,他在這樣充滿呼吸的空間,翻譯了數十年。接近郊山的住宅,讓他常有透氣行走的機會:「我喜歡這條亂石堆砌的陡峭小徑,這意味著隔絕了文明的俗物——機車與汽車,是這裡還保持著山林的純樸與寂靜,要造訪山林,要懷著虔敬——走路來。」

黃文範讀到〈七日讀〉時,Facebook還未大幅滲透我們的生活。如果老先生閒暇時也用臉書,追蹤了Walis Nokan這個帳號。他就會發現,這位Mihu部落的作家,也跟他一樣喜歡走路。從春到夏,瓦歷斯.諾幹每逢進入山林勞動,面對土石、陽光、植物,也會懷抱著虔敬寫下附圖的貼文。例如數日前我看到他寫:「勞動是山的手工藝術」,十一月他寫:「茅草的芒花指向山腰/雲霧蒸騰或者漂浮/於是知道你連接山的靈魂。」

只是連日來北部的冬日陰雨,似乎沒有要停下來的念頭,令人疲勞。瓦歷斯.諾幹是這樣等雨停的:「我只好點燃蠟燭,在黑暗包圍的雨夜中續讀一則一則歷史的隱喻,我期待隱喻也有雨過天青的時候,這樣,我的胸膛才不會傳來陣陣的陣痛。」

連續寫作七日,疲勞不只來自雨,也來自不是隱喻的陣痛。整本《七日讀》讀到一半,來到〈土石流後的學校〉。暫錄此句作結:「現在已經看不見的總是比想像的世界還要隱藏的更多,而記憶,正是將這些隱藏起來的一點一滴進行贖回的動作。」

★作家小傳

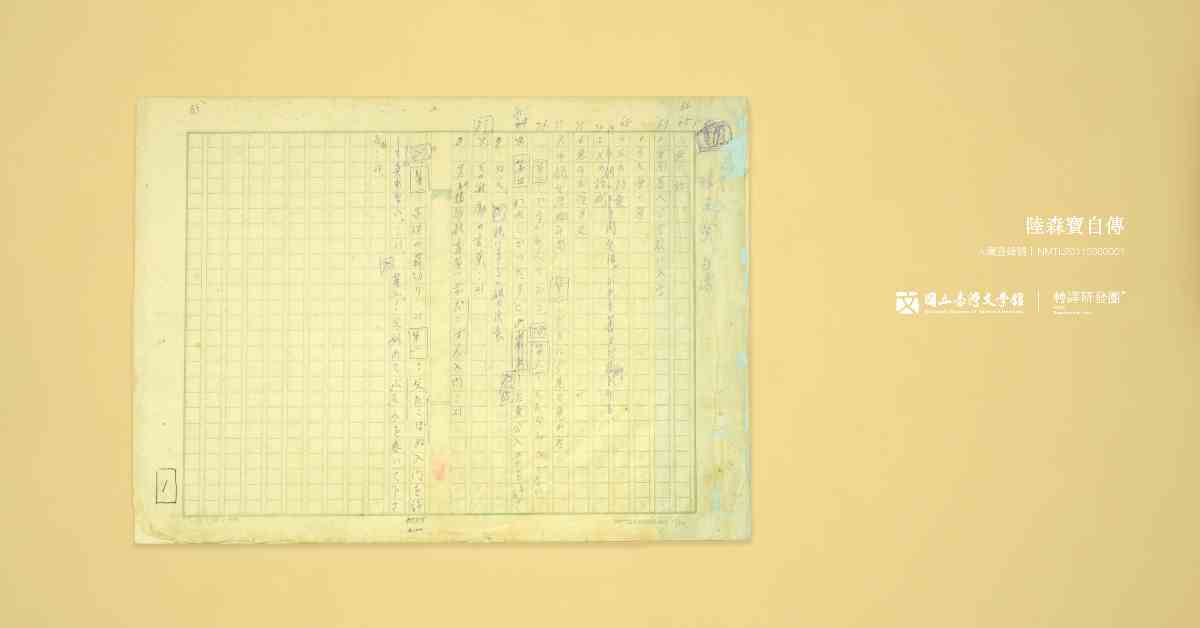

黃文範(1925-),出身湖南長沙,1948年來臺。陸軍官校、美國砲校、國防學校畢業,任職軍旅多年,亦從事軍事史研究,尤其投入於珍珠港相關歷史。曾任《中央日報》主編、副刊組副組長。1952起從事翻譯工作,翻譯著作高達八十餘種,文類涵蓋傳記、歷史、小說、散文等,字數高達兩千萬字以上。除翻譯之外,更著有《翻譯新語》、《翻譯偶語》、《翻譯小語》等翻譯學相關論著,對翻譯工作充滿熱情、深刻嚴謹,是臺灣最重要的翻譯家之一。

★轉譯研發團團員簡介

馬翊航,1982年生,臺東卑南族人,池上成長,父親來自Kasavakan建和部落。臺灣大學臺灣文學研究所博士,曾任《幼獅文藝》主編。著有個人詩集《細軟》、散文集《假城鎮》、《山地話/珊蒂化》,合著有《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》、《島嶼拾光.文物藏影──臺灣文學的轉譯故事》等。