重建與反共時期

返回臺灣文學史重建與反共時期

圖/受降典禮現場。本圖片來自wikipedia commons

范銘如 撰

歷經日本戰敗、臺灣劃入中華民國版圖以及國民政府遷臺,1945年以後臺灣文學的發展和萌芽於日治時代的新文學傳統產生斷裂。戰後初期,初次接觸的兩岸文化人曾有一段密切交流時期。1945至1949年間新創期刊的熱潮,可視為來自四方擁有不同身分地理的文人,積極介入臺灣當地文化論述的現象。例如在楊逵創辦的《一陽周報》、龍瑛宗編輯的《中華日報》日文版及楊雲萍編輯的《台灣文化》上,不但可見活躍於日治時代臺灣本地作家的創作,以及他們撰文介紹戰前臺灣新文學歷史,同時可見跨海來臺的中國文人(如許壽裳、臺靜農)介紹中國五四或抗戰時期文學發展。懷抱不同文學傳統以及迥異文化認同的兩股勢力,其交鋒高潮是1947至1949年間圍繞在《台灣新生報》上的「台灣文學論戰」,本地作家強調臺灣自有其新文學傳統和特殊意識,中國來台作家則將臺灣的文學置於中國文學支流下。

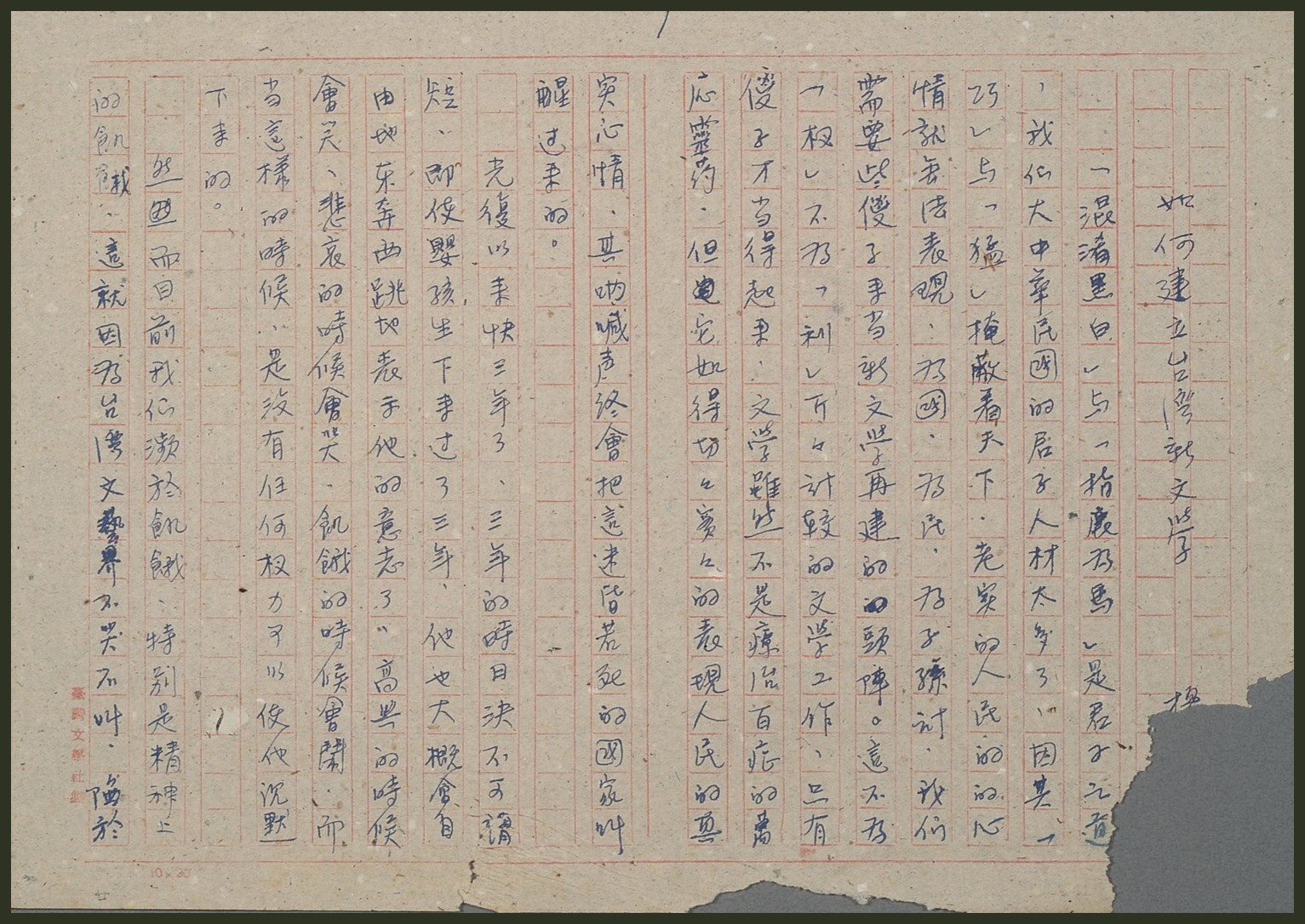

圖/楊逵〈如何建立台灣新文學〉手稿。國立臺灣文學館館藏

臺灣收復後兩年,發生了大規模的省籍衝突事件,國民政府在島上頒布了戒嚴令。緊接著國共內戰失利,國民政府遷臺為收復反攻做準備,在國內外政治社會情勢高度緊張的狀況下,國民政府也試圖運用種種文藝政策與協會組織掌控文學動向。從戰後到1950年代初期,在官方一連串的政治行動與文化政策下(如禁用日文政策、228事件、46事件),無論是臺灣在地還是新來乍到的文化人或多或少受到殘害禁聲,官方文藝成為文壇的主流。然而還是有不少知識分子以文學推廣和教育的名義, 創辦各種刊物與出版社。1950年代是自戰後初期以降,臺灣第二波新創期刊熱潮階段,大大小小的流通刊物至少六、七十種, 培養不同創作類型的寫手。女性文學是其中陣容最浩大的一支。在1960、1970年代才茁壯的現代主義文學和鄉土文學在此時期也已醞釀中。以下將分述這幾股文學勢力。

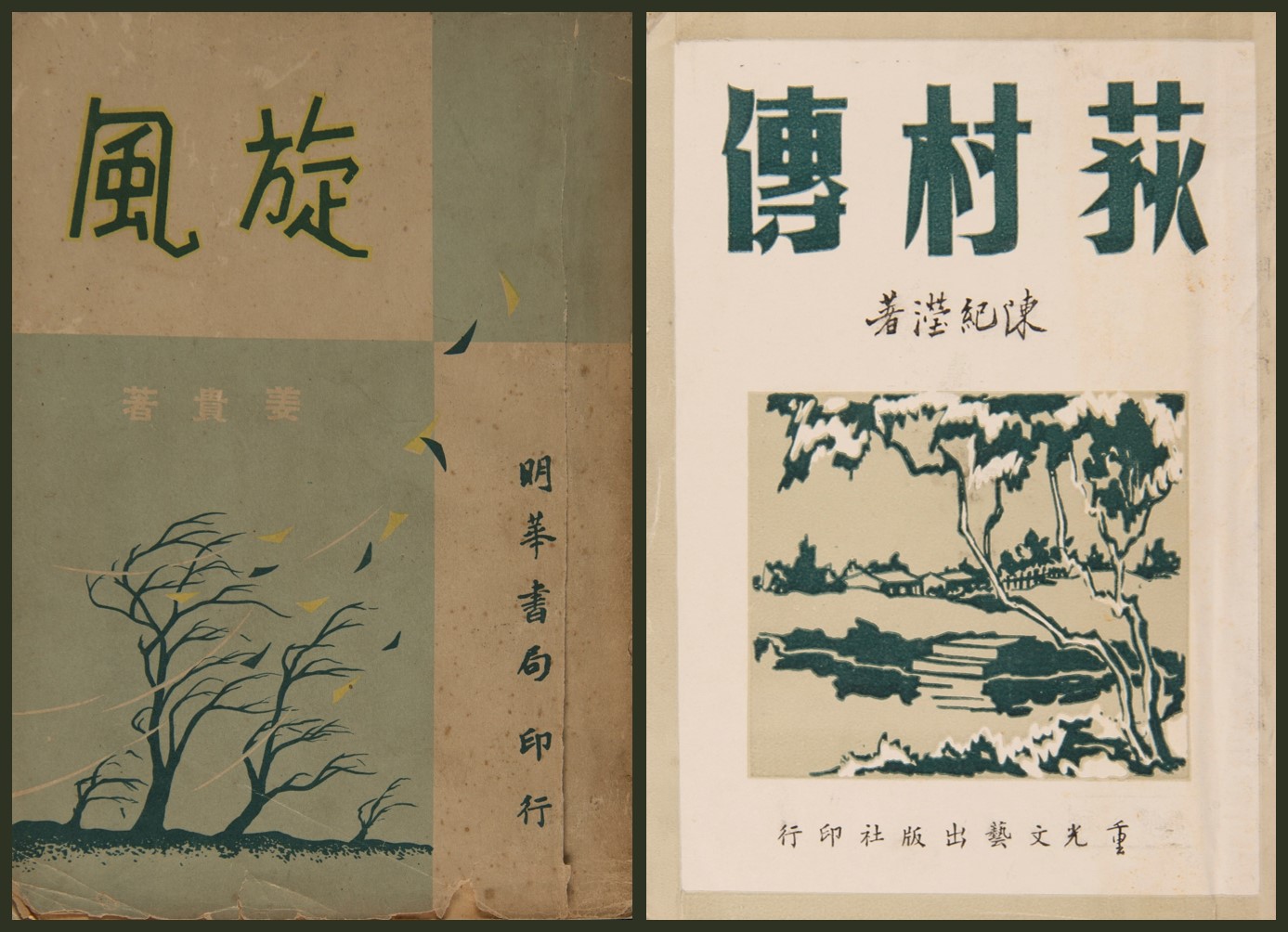

拜全球冷戰戰略之賜,「反共」成為符合國民黨與美國陣營利益的最高指導原則,亦成為官方文藝的至高準則。1953年蔣介石撰述〈民生主義育樂兩篇補述〉, 指示文藝應提倡優美純真的民族文化, 1955年再以「戰鬥文藝」昭示創作方向,文化人士群起響應。政治力量的強力宣傳,輔以各種文學獎金、創作專號的誘導,臺灣文壇的主流不是揭露共產黨邪惡本質的「反共文學」,就是懷念中國家園的「懷鄉文學」,或者兩者皆備。陳紀瀅的《荻村傳》、潘人木的《蓮漪表妹》、姜貴的《旋風》等人的作品,就被公認為此時期反共文學中饒富藝術價值的代表作。司馬中原的《荒原》,以雄渾質樸的中國史詩性敘述,夾雜著若干西洋意識流和日本新感覺派的情調,奠定他在懷鄉文學中的根基。朱西甯以反共文學類型的《大火炬的愛》崛起文壇,懷鄉文學的代表作《鐵漿》、《旱魃》於1960年代後次第出版。

左圖/姜貴《旋風》,右圖/陳紀瀅《荻村傳》。國立臺灣文學館館藏

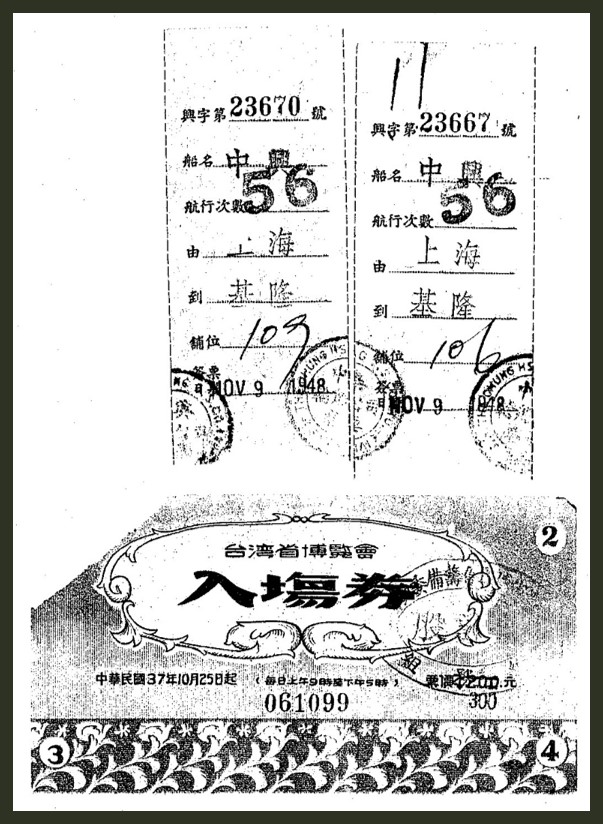

圖/林海音1948年返鄉船票。國立臺灣文學館館藏

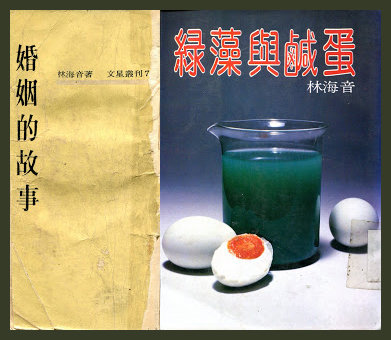

1949年移民潮帶來許多受過高等教育的女性,開啟臺灣文學史上首波大量女性創作的年代。女性書寫中雖然有不少呼應官方思維的反共懷鄉文學,隨著創作經驗與自信的累積,女作家們的選材也日愈擴展,與官方文藝漸行漸遠,不僅性別意識若隱若現、以臺灣為書寫舞台,甚至流露出在此落地生根意願。林海音的《婚姻的故事》、《綠藻與鹹蛋》從舊時代寫到新社會,對於文化轉型和戰爭分治階段婦女在愛情與婚姻中的處境,有極深刻的探討。郭良蕙的小說善於捕捉變遷社會中的愛情和兩性關係,故事背景多設定在臺灣,尤其是都市女性的慾望與掙扎。許多女作家兼任文學編輯或出版人,聶華苓主編的《自由中國》選稿原則是「反共八股絕對不要」,並帶有反對威權統治的自由主義色彩。林海音主編的《聯合報》副刊撇開政治意識強調「純文藝」路線,並給予當時處於文壇邊緣的鄉土派、現代派發表位置。

左圖/林海音《婚姻的故事》,右圖/林海音《綠藻與鹹蛋》。國立中興大學圖書館館藏

圖/《自由中國》創刊號。國立臺灣文學館館藏

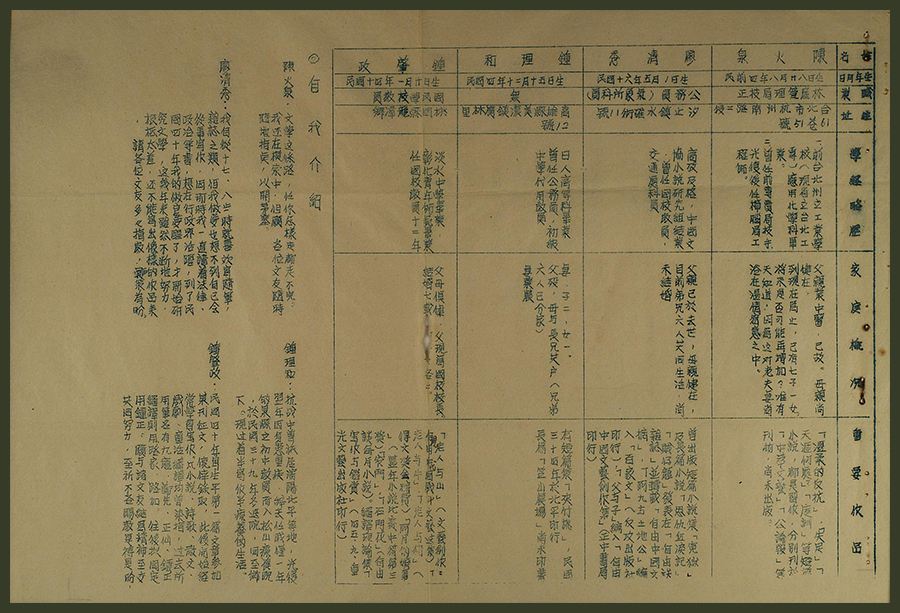

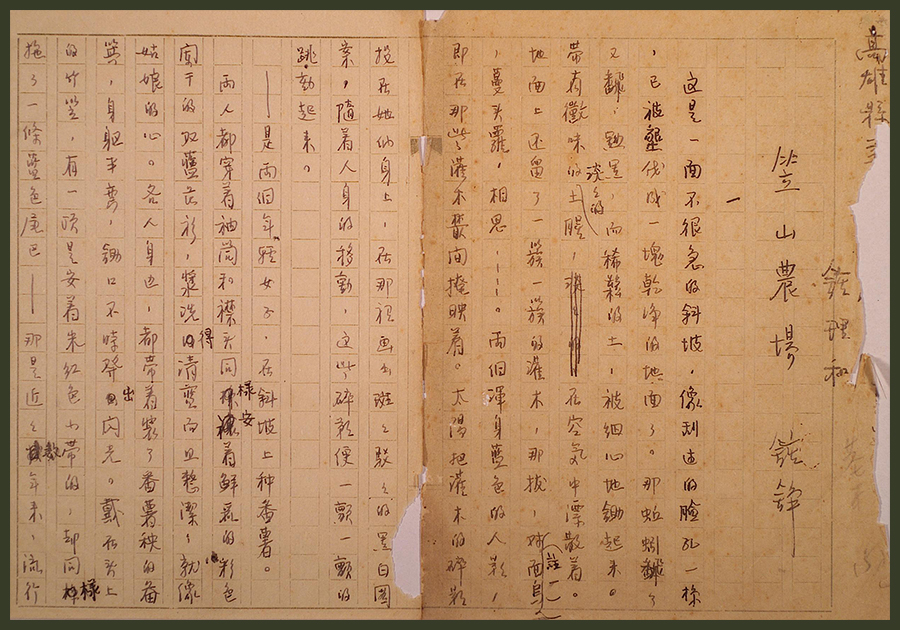

由於禁用日語,本省籍作家形同失語。本省作家中,鍾理和因在日治時期赴中國工作生活多年,熟悉白話文寫作,1956年《笠山農場》獲得中華文藝獎金委員會的長篇小說獎,算是較早獲得肯定的臺灣作家之一。他的部分作品有如懷鄉文學一般,描寫中國生活的回憶,部分作品則是如1970年代的鄉土文學一樣,敘述臺灣農村景象,並且嘗試在白話敘述中夾雜方言。創辦於1957年的《文友通訊》是一份聯繫本省籍作家寫作狀況、出版消息的小型油印刊物。儘管流通範圍很小,卻鼓舞著戰後第一代鄉土作家如鍾肇政、陳火泉、廖清秀等人持續艱困的文學活動。

圖/《文友通訊》第二期:陳火泉、廖清秀、鍾理和、鍾肇政簡歷與自我介紹。財團法人鍾理和文教基金會授權

圖/鍾理和《笠山農場》手稿。財團法人鍾理和文教基金會授權

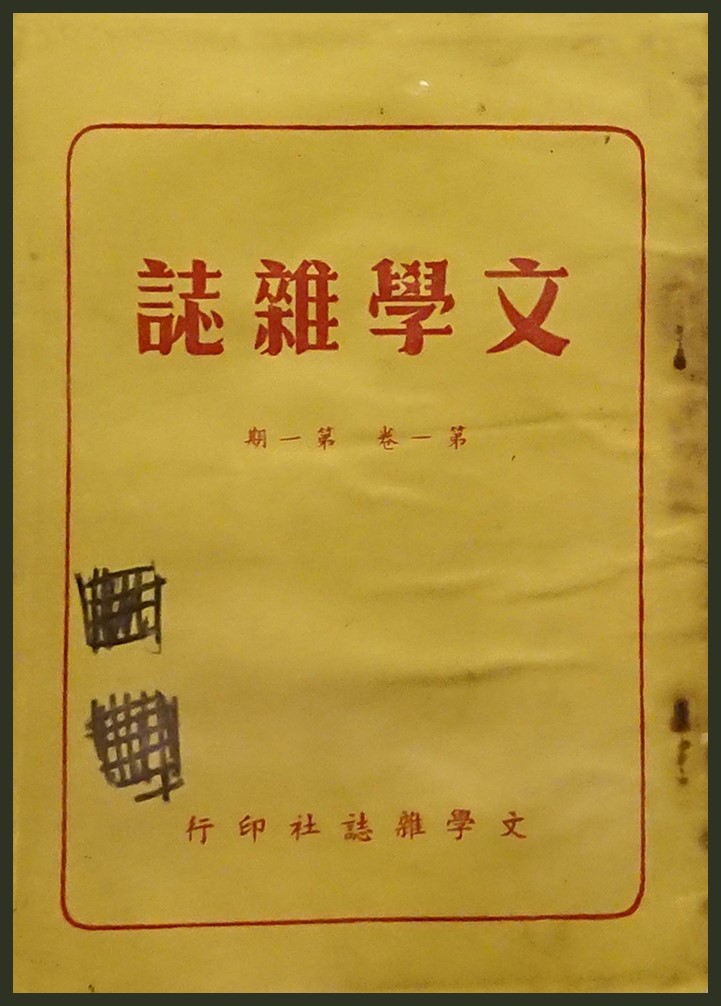

西方文學思潮的引介,從1950年代初期就陸續登台。紀弦的《現代詩》(1953)、覃子豪、余光中的《藍星周刊》(1954)、洛夫、紀弦、張默的《創世紀》詩刊(1954),都不斷地譯介歐美創作方法和思想。夏濟安在1956年創辦的《文學雜誌》,更是不遺餘力地推薦西方理論及翻譯各種流派的作品。夏濟安和夏志清兩兄弟親自實踐理論開啟了臺灣新批評典範。奠定了1960年代臺灣現代主義文學的基礎。

圖/《文學雜誌》創刊號。國立臺灣文學館館藏

整體而言,1945-1960期間,臺灣文學斷絕了日治時期培養出的臺灣作家與文學累積,改而接枝中國現代文學。由於右派以外大多數的作品不准在臺灣出版,中國來臺的新移民雖然是主要創作群,卻非完全移植中國時期的新文學傳統。文學新人得以借鏡的除了印象中的中國新文學著作,就是曾經在中國以及新近在臺灣被翻譯的世界文學,以及文友彼此間的學習觀摩。不管就語言文字、文學形式或題材,戰後初期的臺灣文學都是一個融合過渡的嶄新嘗試。語言文字上,它洗脫了中國新文學三十年來猶存的文言化或生硬西化的辭藻,發展出一種典雅而簡潔的書寫白話文;形式上從古典章回小說敘述的雜沓走向精簡結構佈局。日後茁壯的臺灣文學特徵,都能在1950年代發現端倪。

代表作家作品清單

- 紀弦〈火葬〉(1955)

- 覃子豪〈詩的播種者〉(1955)

- 碧果〈秋天〉(1955)

- 葉石濤〈三月的媽祖〉(1949)

- 陳紀瀅《荻村傳》(1950)

- 鍾梅音《冷泉心影》(1950)

- 潘人木《漣漪表妹》(1952)

- 吳魯芹《美國去來》(1953)

- 趙滋蕃《半下流社會》(1953)

- 謝冰瑩《紅豆》(1954)

- 鄭愁予《夢土上》(1955)

- 姜貴《旋風》(1959)

- 周夢蝶《孤獨國》(1959)

- 吳濁流 《亞細亞的孤兒》(1959)

- 鍾理和《笠山農場》(1960)