殖民地時期漢文古典文學

返回臺灣文學史殖民地時期漢文古典文學

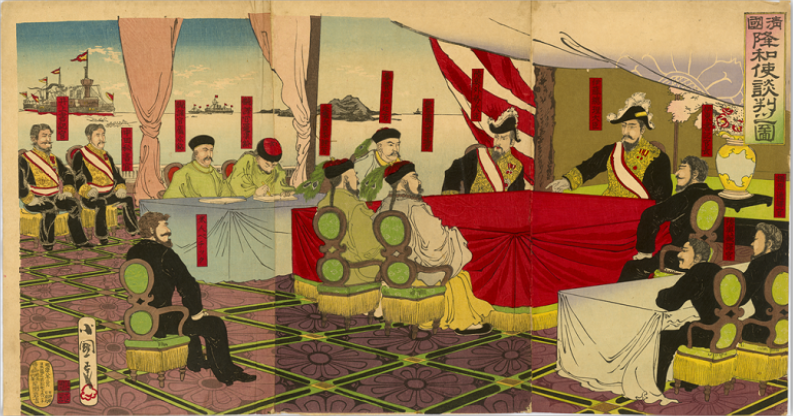

圖/《清國降和使談判之圖》。中央研究院臺灣史研究所典藏

施淑 撰

1895年大清帝國因甲午戰爭敗戰,把臺灣割讓給日本,臺灣從此開始50年的殖民歲月。在這過程中,臺灣的社會文化,臺灣人的精神生活遭遇了迥異於中國封建歷史改朝換代的根本變革。

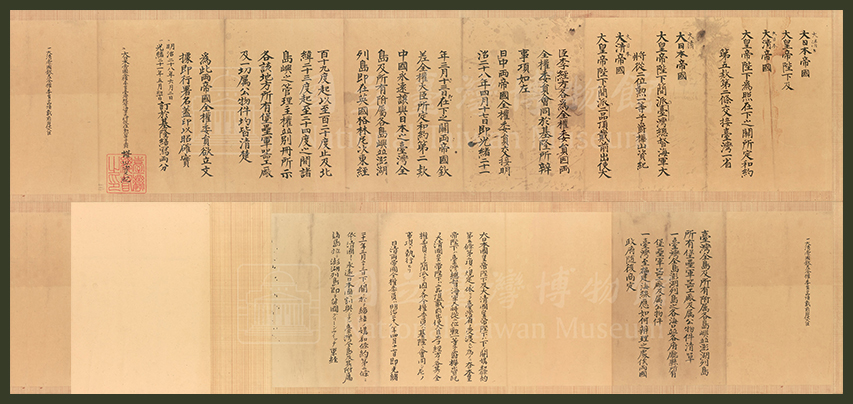

圖/臺灣授受條約文書草本。國立臺灣博物館提供

圖/《臺灣八卦山激戰》。中央研究院臺灣史研究所典藏

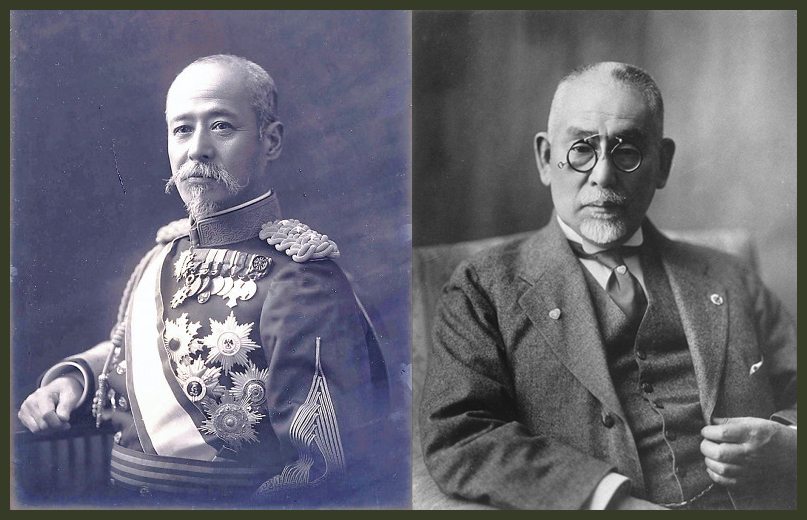

從1895年6月17日在臺北舉行始政儀式之後,臺灣總督府即根據次年3月日本帝國會議通過的第63號法令,也即一般通稱的「六三法」,陸續發佈具法律效力的命令,來統治臺灣。首先,為鎮壓割讓後臺灣人的武裝反抗,總督府公佈了槍炮火藥取締規則及匪徒刑罰令,懲治處決抗日份子,其中最慘烈的是1915年對仍在密謀中的臺南焦吧哖抗日(又稱西來庵事件)的大屠殺。武力威嚇之外,殖民政府又以保甲條例、治安警察法監控臺灣人的社群組織和日常生活。經濟方面則以地籍規則進行土地丈量及產權調查,成立臺灣銀行、製糖會社掌控金融和農業生產。文化方面,繼1895年在臺北芝山巖設立國語傳習所,1899年設立師範學校,培訓臺灣人日語能力及臺灣人初等教育師資,1898年隨第四任總督兒玉源太郎來臺的後藤新平,在其民政長官任內更以所謂「生物學統治法」,探究臺灣本土的生活習性,成立臺灣舊慣調查會,調查臺灣傳統宗教、文物、風俗,針對原住民生活文化設立蕃情研究會。透過這些措施,了解臺灣傳統文化生態,進行型塑臺灣人的殖民地性格的殘酷工程。

左圖/兒玉源太郎。來源﹕周南市美術博物館藏(本圖片來自wikipedia commons)

右圖/後藤新平。來源﹕Kinsei Meishi Shashin vol.1(本圖片來自wikipedia commons)

以上有形無形的統治措舉,加上1910年代逐漸完成的電力、自來水、鐵公路交通、郵電通訊等民生基礎建設,到了二十世紀的第二個十年終了,一個朝向殖民現代化的社會生活圖景,終於在臺灣地表浮現。

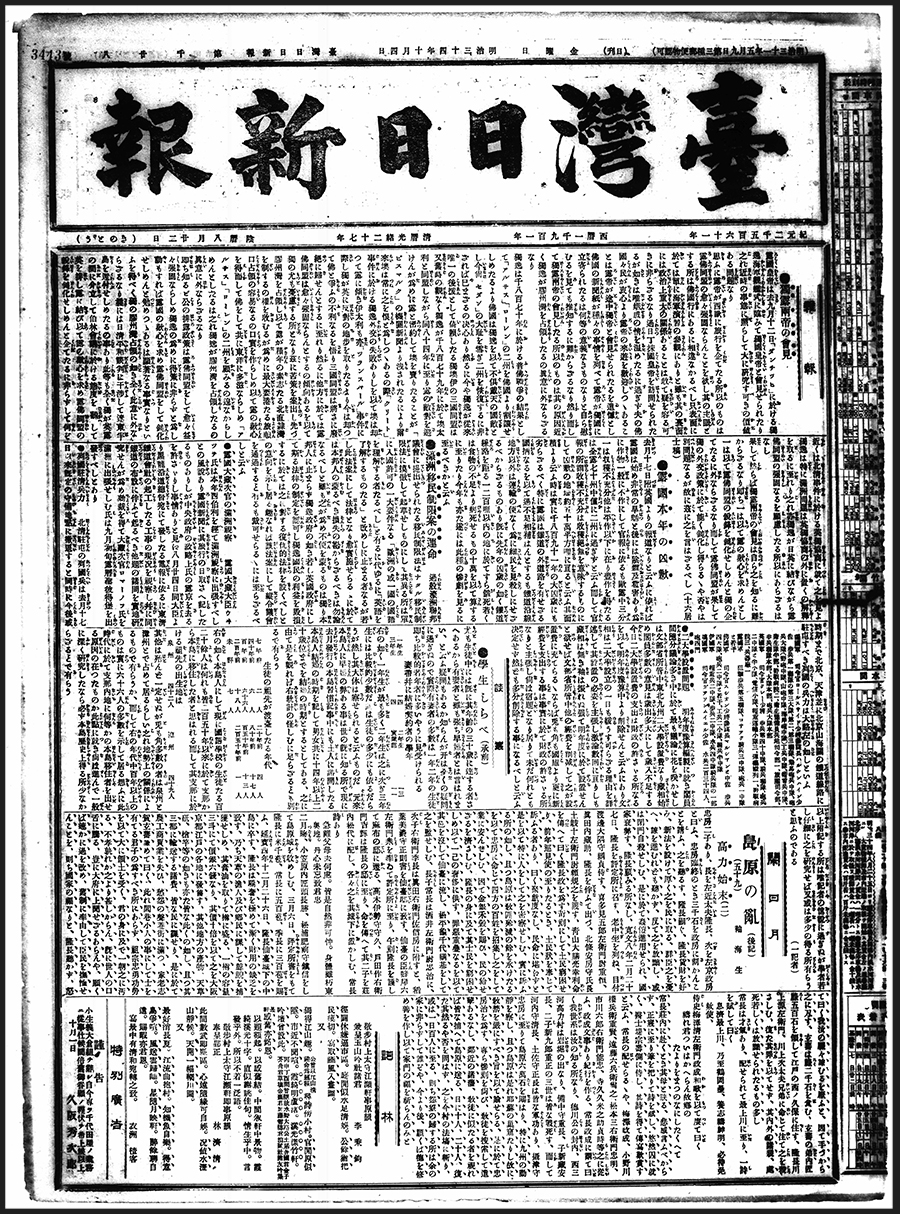

圖/《臺灣日日新報》首版(1901年10月4日)。漢珍數位圖書股份有限公司授權

政治經濟措施可以改變臺灣人對現實世界的認識,產生思想行為上的新規範,但在文學領域,到1910年代末依舊是舊文學的天下。它的寫作主力掌握在傳統文人手中,表現形式仍停留在文言文的詩詞歌賦,思想意識也維持著中國古典文學的餘緒,至於文學活動則建立在組織詩社及詩人間的聯吟唱和,而這樣的文學生產方式,為日本殖民者的文化政策打開了方便之門。

為安撫民心和籠絡知識分子,總督府從執政開始就以頒發紳章制度及饗老典等方式,優遇有社會影響力的地方上「具學識資望者」。接著又召開揚文會,邀請得過功名的前清進士、舉人、貢生等參加,目的在「搜羅文人學士」,使他們「展其所長,以贊同文明之化」。此外,因為當時來臺的日本官吏有些是漢文學家,能寫詩作詞,透過吟?酬唱及組織詩社的途徑,得以結交臺灣傳統文人。如1899年總督兒玉源太郎就曾在他開闢的,帶有田園休閒情趣的南菜園,舉行「南菜園唱和」的日、臺詩人聯吟活動。日本漢學家及詩人土香居國、中村櫻溪等組織的玉山吟社,曾在該社的宴會記中表示與臺灣文人歡聚,飲酒賦詩,「彼我相忘,新舊不間」,「而斯土人士亦忘其為新版土之氓也」。文化政策的懷柔控制用心,昭然可見。當時有漢文欄的《臺灣日日新報》、《臺南新報》等,就持續刊載這類臺、日詩人官吏往來酬唱的詩歌作品。

傳統詩社和詩人聯吟為日本殖民初期的臺灣帶來奇特的文學榮景,1911年應霧峰林家之邀來臺的梁啟超就曾驚嘆:「所至有詩社」。在遍佈的詩社中最著名的是臺中的櫟社,臺南的南社,臺北的瀛社。它們除了各自舉辦小集、雅集,還經常串連全臺詩人舉行大規模的「聯吟大會」,而這就產生了風靡殖民地時期初期臺灣文壇的「擊?吟」。所謂擊缽吟是一種限時作詩的方式:主持者出了詩題,用細線綁一個銅錢繫在一炷香上,當細線被燒斷,銅錢掉落盤?中如鐘聲,所寫的詩也就該完成。這樣的詩歌寫作,詩題雖包含有涉及現實生活的田家雜興、竹枝詞,或評斷歷史政治的秦始皇、法蘭西犯臺等,但也不乏詩妓、眼鏡、淡巴菰(即Taboco)等純屬文字遊戲的題目。因為擊?吟大都失去文學創作的嚴肅意義,連雅堂曾指責它「非詩也」,而且與支持者在報上展開過論戰。

圖/林獻堂、梁啟超與櫟社成員攝於臺中公園物產陳列館。林芳媖授權

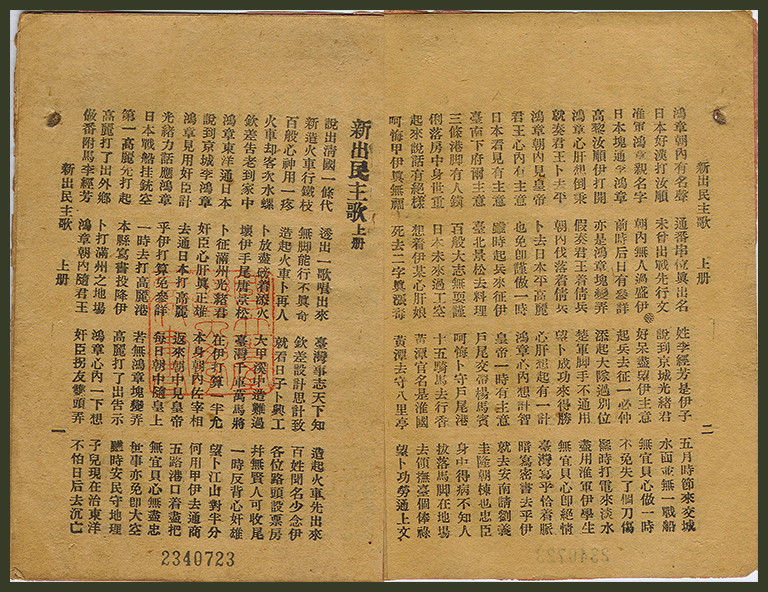

相對於擊?吟,殖民地時期初期維繫臺灣舊文學命脈的是秉持中國傳統文人憂國憂民意識,而且具有深厚古典修養的詩人。其中,有割臺後奔赴大陸的丘逢甲、許南英、施士洁,有去而復返或畢生困守故土的洪棄生、林痴仙、王友竹、胡南溟、連雅堂。在「斯文斯絕」的恐懼下,這些傑出的詩人,或者像連雅堂以《臺灣通史》為先民墾拓臺灣留下記錄;或者像林痴仙組織櫟社,為氣數將盡的漢詩漢文留下最後的光采;或者像洪棄生以大量詩篇,近乎全面地記下總督府的苛政和天災人禍,成為臺灣詩史。在他們或多或少帶有遺民心態的文字旁邊民間詩人寫下了閩南語《臺灣民主歌》、客家話《姜紹祖抗日歌》,前者記述割臺時臺灣民主國興亡的始末,後者歌唱客家抗日英雄的事蹟。這些傳唱民間的通俗歌謠與傳統文人沈重悲憤的作品結合,迎向1920年代後帶有市民自覺意識的新文學的到來。

影片/楊秀卿女士演唱「臺省民主歌」。國立臺灣歷史博物館授權

圖/《新刊民主歌》。國立臺灣大學圖書館館藏圖/《新刊民主歌》。國立臺灣大學圖書館館藏

代表作家作品清單

- 王石鵬〈臺灣三字經序〉(1900)

- 中村櫻溪(忠誠) 〈七星墩山蹈雪記〉(1901)

- 林朝崧〈春日雜感次粵臺秋唱韻〉八首之七(1907)

- 李逸濤〈人怪〉(1911)

- 洪繻〈鹿港乘桴記〉(約1920後)

- 魏清德〈雌雄劍〉(1921)

- 蔣渭水〈送王君入監獄序〉(1924)

- 賴和〈飲酒〉(1924)

- 莊太岳〈登稅關望樓觀海〉(1924)

- 周定山〈哀婦人〉(1924)

- 林幼春〈獄中感春賦落花詩以自遣〉(1925)

- 傅錫祺〈哀震災〉(1935)

- 葉榮鐘〈生涯〉(1940)

- 林獻堂〈辛巳中秋景薰樓觀月〉(1941)