◆七日前

瓦歷斯.諾幹的〈七日讀〉是我每學期原住民文學課程,幾乎都會選讀的一篇作品。當初這篇文章,得到聯合報文學獎散文大獎,寫於2011年。震後重建、致災豪雨、遷移、森林、苦難、神靈、語言——文章如鋤一日一日翻起疑問與感懷。有跨域的視野,有族群命運的聯繫。課堂中不難說解,也容納諸多延伸議題。選讀此文,也有技術層面的考量。

〈七日讀〉的開頭是:「在臺南某間舊書店以罕見的廉價120元買下民國66年初版的《魂斷傷膝澗》一書,封面是狂馬酋長嶙峋岩石模樣的老年人頭照,半圓形副題以紅色字體寫上:狂馬酋長逝世一百年。」我沒有在二手書店見過這本書,但網路上不難找到這張封面。瓦歷斯.諾幹形容這本書厚重如同磚頭,我看電子書版本,尚感覺不出書的厚重。備課搜尋相關資料時,卻偶然看見一篇文章,作者感慨地說:「三十四年後,終於有原住民作家肯以寶貴的七天時間細讀此書,道出衷心的深刻思考⋯⋯《魂斷傷膝澗》為拙譯書目中的第三十號,臺北遠景出版社發行,1977年9月初版,全書549頁,39萬2千字。」文章作者黃文範,即是《魂斷傷溪澗》的譯者。瓦歷斯.諾幹的〈七日讀〉,偶然之間,讓這位譯者知道讀者在哪裡。

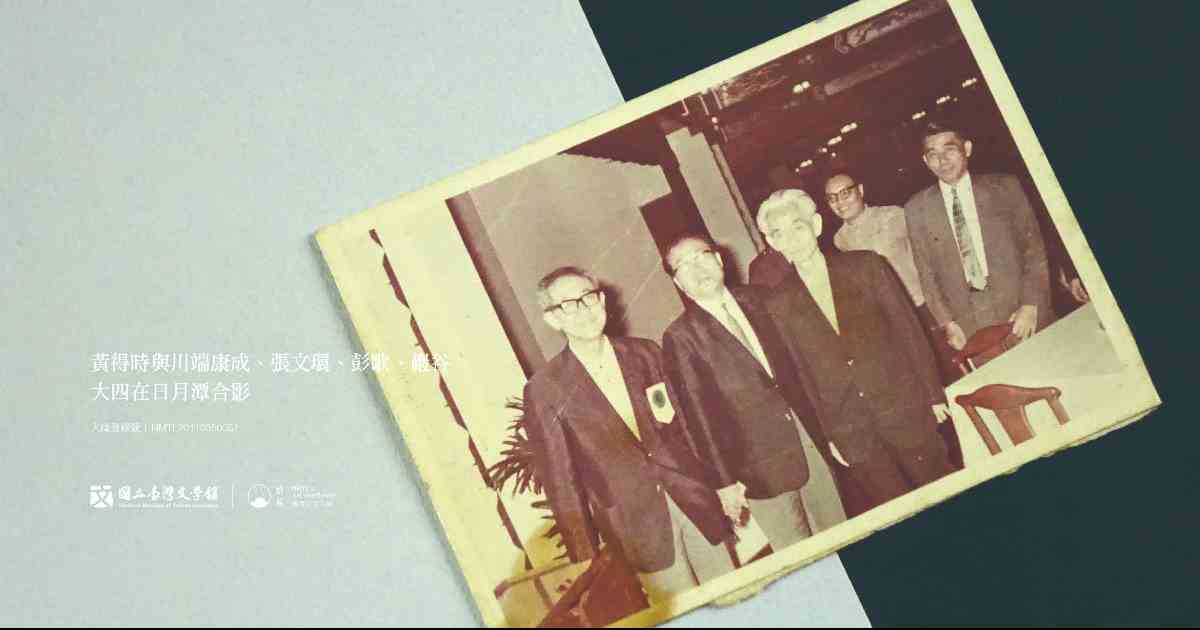

我好奇尋找黃文範先生的資料:1949年1月,他二十四歲,任職於空軍防空學校,隨校撤退到臺灣,新校址在花蓮南埔機場,從前是日軍基地。他第一眼的臺灣印象,是花蓮的海岸:「近兩天的航行,右舷的陸地出現,連綿不斷地深紫色高山聳立,樹木蒼鬱⋯⋯船緩緩駛進巍巍矗立一個白燈塔的防波堤。」在此濛濛夜雨的停泊夜,他向船邊舢舨叫賣的小販買了從未吃過的香蕉,一連吃了五根——他在臺灣的第一筆數字記憶。他在七十一歲時追想,歷來翻譯的文字量,總量近兩千萬字,其中文學類書籍有七十六冊。清末翻譯家林紓,一生翻譯量大約是一千二百萬字。

◆六日前

黃文範自軍職退伍後開始專事翻譯,翻譯過的重要作品包括《西線無戰事》、《鐵達尼號沉沒記》⋯⋯,他也不吝於分享翻譯的觀點與心得。數千字短文集結成《翻譯趣語》、《翻譯新語》、《翻譯小語》、《翻譯偶語》等書,關於人名翻譯、科學名詞翻譯、單位、動詞⋯⋯,他自有一番見解。一個冷知識:翻成「歐元」而非翻成「歐幣」,就是黃文範的創見。

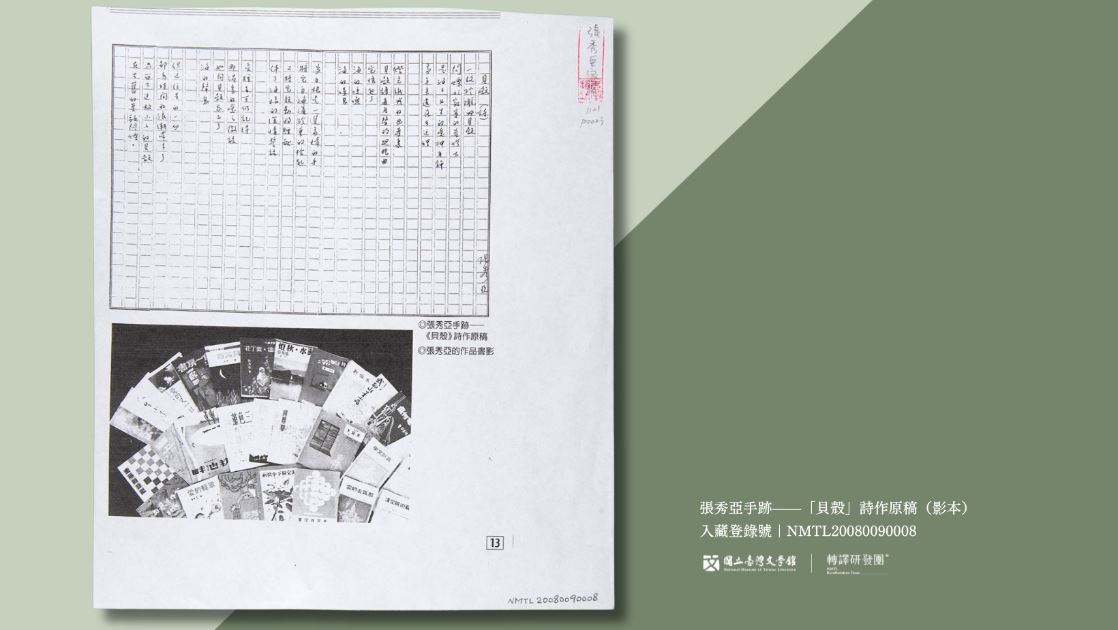

他說翻譯如同「效顰」,然而那是一種勤勞的模仿,原則不過就是「勤」與「實」,翻譯既有原文可稽,容不得取巧投機。翻譯也是手工業,他的翻譯手稿清潔有序,偏好以原子筆書寫於國產聖經紙上。「這種紙張素而不白,不反光刺眼,紙質不重,可省郵資,但也不像打字紙那麼透明得輕飄飄,韌度也恰到好處,紙面平滑,可以一瀉千里,筆底了無滯礙,使我寫字的速度竟增加了三成。」《魂斷傷膝澗》的譯稿稿紙,是黃文範個人訂做的稿紙,二十乘二十五的五百字稿紙,左上標注譯稿頁數,右上標註原文頁數。稿紙倒數第二、第四格旁邊,印著「文」「範」二字,像商標,也像責任。稿紙最左,有一行素雅的小字:「接受一個重大使命之前,需要何等長的等候和預備。」來自《聖經.使徒行傳》。可能也是他的翻譯觀。在翻譯《魂斷傷膝澗》前,他已經翻譯過《古拉格群島》、《西線無戰事》、《巴頓將軍傳》,只是他並不認為有所謂滿意、得意的譯作,否則是無法進步的。

◆五日前

「你們都喝滿了白人的鬼水,就像暑月裡的狗群,跑得發瘋,猛撲自己的影子。」〈七日讀〉裡,瓦歷斯.諾幹引《明尼蘇達歷史》,蘇族小鴉酋長1862年對年輕族人的訓誡。今天恰好整理到Kasavakan部落族人向耆老採集的口述訪談資料。收到的材料已經進行摘要與簡述,但埋藏底下的,似乎還有一些難以忽視的痕跡。族老回憶,當農藥引進部落,改變的不止是農耕方式與技術,「過去的人自殺比較多上吊,後來有農藥,喝農藥自殺的人就變多了。」耆老還提到,從前戰爭時期,在部落瞭望臺會掛上紅白球,紅球意味著空襲警報,掛上白色的球則是解除警報。不同的訪談中都提到了這段歷史記憶。不過其中一筆材料,掛上的是紅白「氣球」,另一筆材料則寫是竹編的球。我看到「氣球」時遲疑了一下,不過若是竹製的球,在材質取得、使用時限上,都是比較合理的。球在建和卑南語中是mali,「氣球」可以用tavululr,不過要斟酌這筆記憶是竹球還是氣球,不只是以現代錄製的「音檔」、「文檔」作證,可能還要跟耆老一同回溯那段時空。

在臺北的租屋處登入雲端硬碟,跟部落的年輕族人進行文件協作,多少有些奇異的感覺。主要的目標是蒐集部落記憶,也彙整各種不同情境下,族語的特殊描繪表現。目的無他,老者凋零、族語使用者減少,記憶與語言的地貌可能越來越平緩。當老人形容童年時期上學路面高低不平而「跛著走」;吵架時「虛張聲勢」——我會因為有所得,而感到無比興奮。但只要想到「有所得」的背後,是一百年的流逝,眼睛裡就慢慢有水。

◆四日前

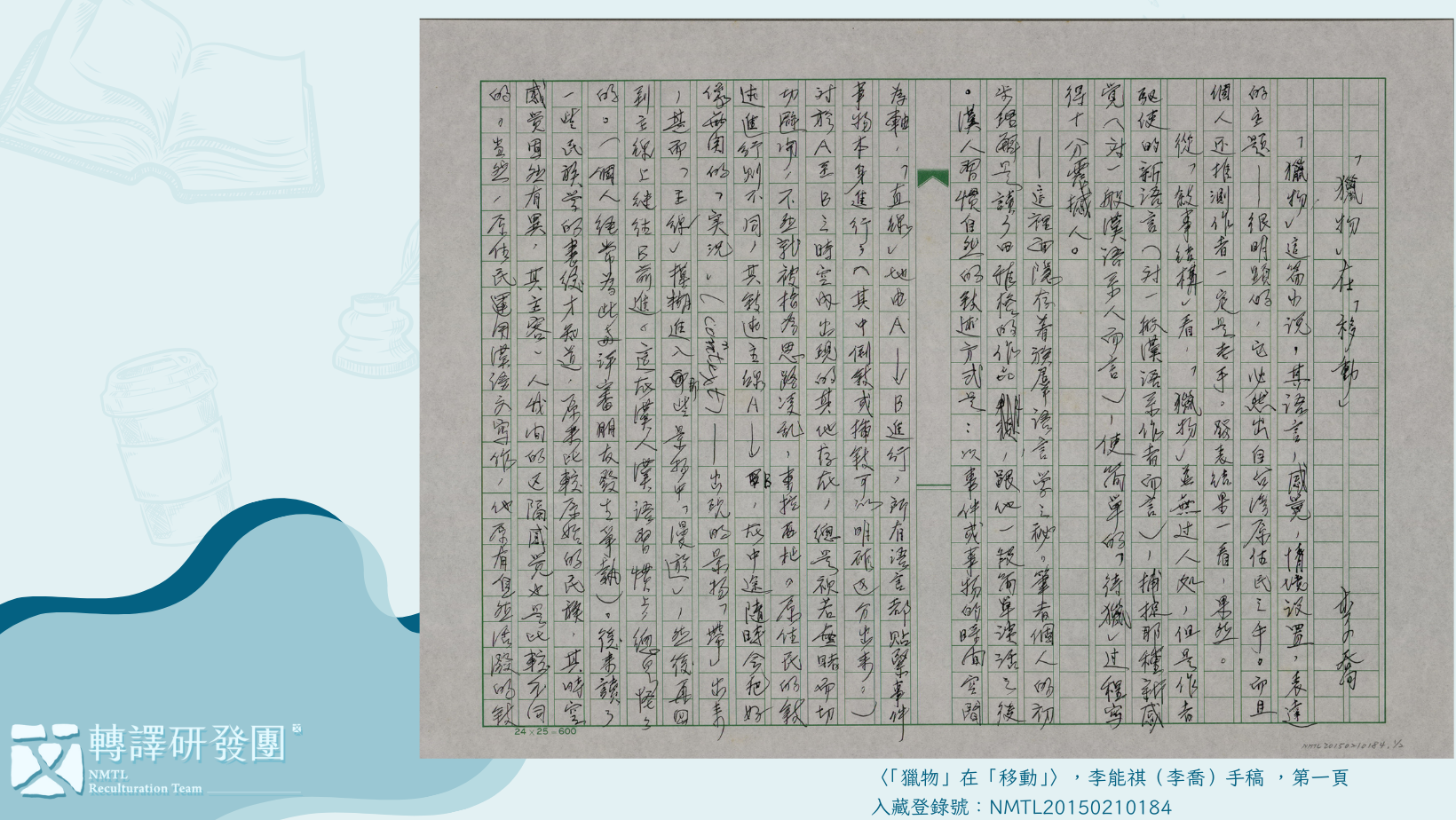

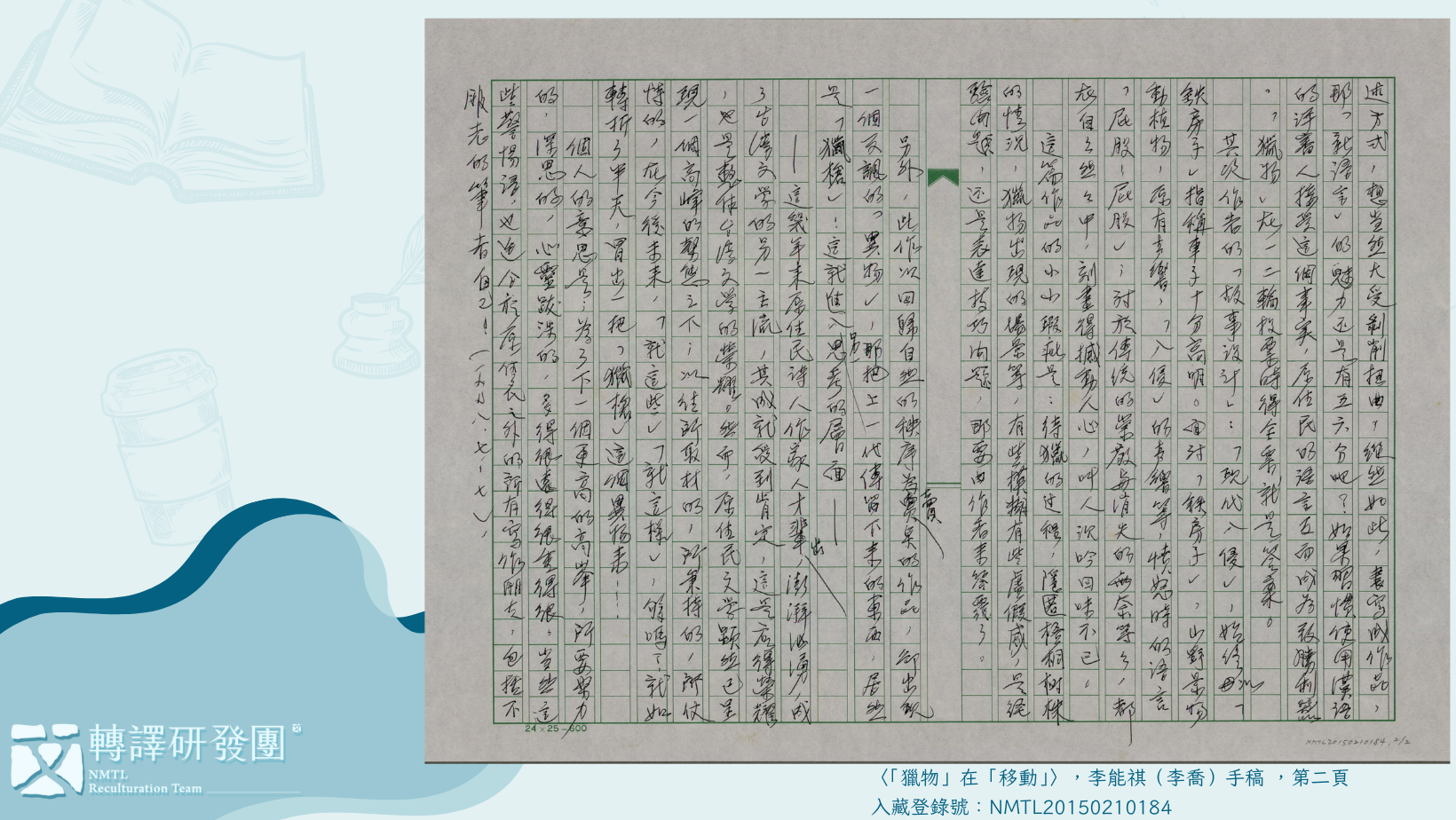

在某次文學獎之後,李喬為一篇作品親手寫下整整兩頁評論,文章叫〈「獵物」在移動〉。他為作品中特殊的時空想像、語言表現驚艷,他推測這個作者必然是原住民作家,且應該是寫作經驗豐富的老手——揭曉後果不其然,創作者是霍斯陸曼.伐伐。

李能棋(李喬),〈「獵物」在「移動」〉手稿原件,書寫於600字稿紙。

(藏品/李能棋(李喬)捐贈,圖/國立臺灣文學館)

〈獵物〉這篇小說收錄在他的小說集《黥面》裡,反覆侵擾部落的、動搖獵場、耕地與部落動靜的,是陌生的「鐵房子」:「皮撒儒清楚的看見來自老部落的巨樹;那棵從大地開始就已經看過數不清的日出和日落,看過族人當初不敬拜天神而淪為各種動植物的經過,看過詛咒化成洪水淹沒族人生命財產的災難,看過族人千年以來所有的歡樂和苦難的巨樹,再度躺在鐵房子硬硬的身上不斷的搖頭、呻吟。巨樹是族人思念祖先哭泣的地方,更是族人所有的記憶。『不要打死我們的記憶!』皮撒儒發出怒吼之後,食指穩穩地扣下板機。⋯⋯久久久之後,靜了,大地靜了,就像它們最初的樣子⋯⋯。」

巨樹在獵人皮撒儒的反抗下似乎留下了,但其他的大地,其他的身體並不安靜。一如《魂斷傷溪澗》的最後,是黑麋酋長的哀嘆:「一個民族的夢在那裡黯然魂斷了⋯⋯再也沒有了中心,聖樹死了。」

★作家小傳

黃文範(1925-),出身湖南長沙,1948年來臺。陸軍官校、美國砲校、國防學校畢業,任職軍旅多年,亦從事軍事史研究,尤其投入於珍珠港相關歷史。曾任《中央日報》主編、副刊組副組長。1952起從事翻譯工作,翻譯著作高達八十餘種,文類涵蓋傳記、歷史、小說、散文等,字數高達兩千萬字以上。除翻譯之外,更著有《翻譯新語》、《翻譯偶語》、《翻譯小語》等翻譯學相關論著,對翻譯工作充滿熱情、深刻嚴謹,是臺灣最重要的翻譯家之一。

★轉譯研發團團員簡介

馬翊航,1982年生,臺東卑南族人,池上成長,父親來自Kasavakan建和部落。臺灣大學臺灣文學研究所博士,曾任《幼獅文藝》主編。著有個人詩集《細軟》、散文集《假城鎮》、《山地話/珊蒂化》,合著有《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》、《島嶼拾光.文物藏影──臺灣文學的轉譯故事》等。