(×□×;) 你的記憶都不算數了:被操控的文壇

經歷了1945年戰爭結束、1947年二二八事件,乃至於1949年國府遷臺等政治劇變,臺灣作家的命運,不但沒有解消殖民的重擔,反更墜入另一個漫長的幽暗時代。國府將內戰失敗歸咎於宣傳能力比不上共產黨,因此開始制定「官方文藝政策」。

1950年代,「反共文學」成了文壇的主流。這種宣傳意味濃厚的作品,既切斷與土地的連結,也切斷與前輩的文學傳承,造成文學的「雙重斷根」,除了姜貴《旋風》等極少數好作品,整體的成就不高。本省籍作家,幾乎都沒有國共內戰的經驗,加上政府禁止日文出版,因而中斷創作。外省籍作家也不能閱讀、談論1930年代的中國文學作品,尤其是違逆官方政策的「左翼」文學作品,一樣是斷絕傳承。

於是,臺灣文學陷入了十多年的虛耗──要等到戰後新世代的崛起,才稍微恢復元氣。

反共文學壟罩的1950年代,仍有一批作家在描寫臺灣的人事物,特別是臺灣文學史首次大量出現的女性作家。雖然日治時期的臺灣就已有女性詩人和小說家,卻在戰後大批外省籍女作家的移入,才真正形成令人注目的規模。這些女作家活躍於報刊雜誌,例如林海音、琦君、郭良蕙、張秀亞等,雖然遭到主流文壇認為作品不夠嚴肅,但頗受讀者喜愛。她們的崛起,也為未來的「女性文學」與「言情小說」奠下了基礎。

「三十年來,我做著一個漫長的夢!直到今天,他們才幫助我明瞭了一個真理。培蘭,豈但你我兩個人的遭遇像是一陣旋風。我想,照他們這種作法,整個共產黨的將來,也一定要像一陣旋風。他們雖然蓬勃一時,然而終必轉瞬即逝,消滅得無蹤無影,變成歷史的陳跡。我們此時固然自以為身當大難,但從整個人類演進的過程來看,共產黨的興起祇是順流中偶然激起的一個回漩而已。走著相反的方向,是永遠沒有可能達到目的的,他們萬萬沒有成功的道理。培蘭,這就是一個真理。」

「旋風,旋風,他們不過是一陣旋風!」

──姜貴《旋風》

保衛大台灣

保衛大台灣

保衛民族復興基地

保衛民主自由的樂園

萬眾一心全體動員

團結一致支援前線

打倒蘇聯強盜

消滅共匪漢奸

只有勇敢向前!

──孫陵〈保衛大台灣〉

▸ 尹雪曼使用之UNDERWOOD打字機|尹雪曼(1918-2008)使用之打字機。尹雪曼創作以小說、散文及報導為主,並擔任記者。以1960年代留學美國為背景的《海外夢迴錄》,被視為「留學生文學」先期之作。這部打字機見證了尹雪曼的留學與寫作生涯。

▸ 劉枋珍藏之佛珠|劉枋(1919-2007)個人珍藏的佛珠。劉枋創作以小說、散文、傳記為主,曾主編《文壇》雜誌。著有《小蝴蝶和半袋麵》、《逝水》、《千佛山之戀》等;晚年於佛光山修行,這串佛珠見證了劉枋的佛學生涯。

▸ 林海音收藏之大象偶|林海音(1918-2001)自幼喜愛象,收藏個人蒐集與文友贈送的象逾千隻,來自世界各地,質材不同,造型各異,此為其中之一。林海音愛象進而寫象,著有《聰明—海音大象收藏展》等書。

打發兒子唸書,也不是件容易事,首先他種菜就沒了幫手。兒子有時也來幫幫忙,可是他不要,「去念書,去念你的書!」他總是這麼把阿榮趕回屋裡去,寧願自己一擔又一擔地挑著尿肥澆菜,尿肥下了土,他的汗水也下了土。祇要看見兒子在窗口桌上咿咿唔唔地唸書,在他就是滿足。誰叫他不識字呢!他在種菜,兒子在唸書,這和他在唸書,兒子在種菜,又有什麼分別!

──林海音〈要喝冰水嗎?〉

是的,她要報復!報復范林!報復江夢萍!她要讓他們吃驚!他們對她的打擊不但沒有使她跌倒,反而站得更堅強,站在他們頭上。她要採取閃電方式!立刻和江夢輝結婚,在外人眼裡,她將是一個勝利者,誰也不會知道她慘敗。讓眼淚倒流吧!人生在世,首先需要維持的是表面的尊嚴,到時候大家會說:夏丹琪把范林甩了,江夢萍得到的不過是剩餘物資。

──郭良蕙《心鎖》

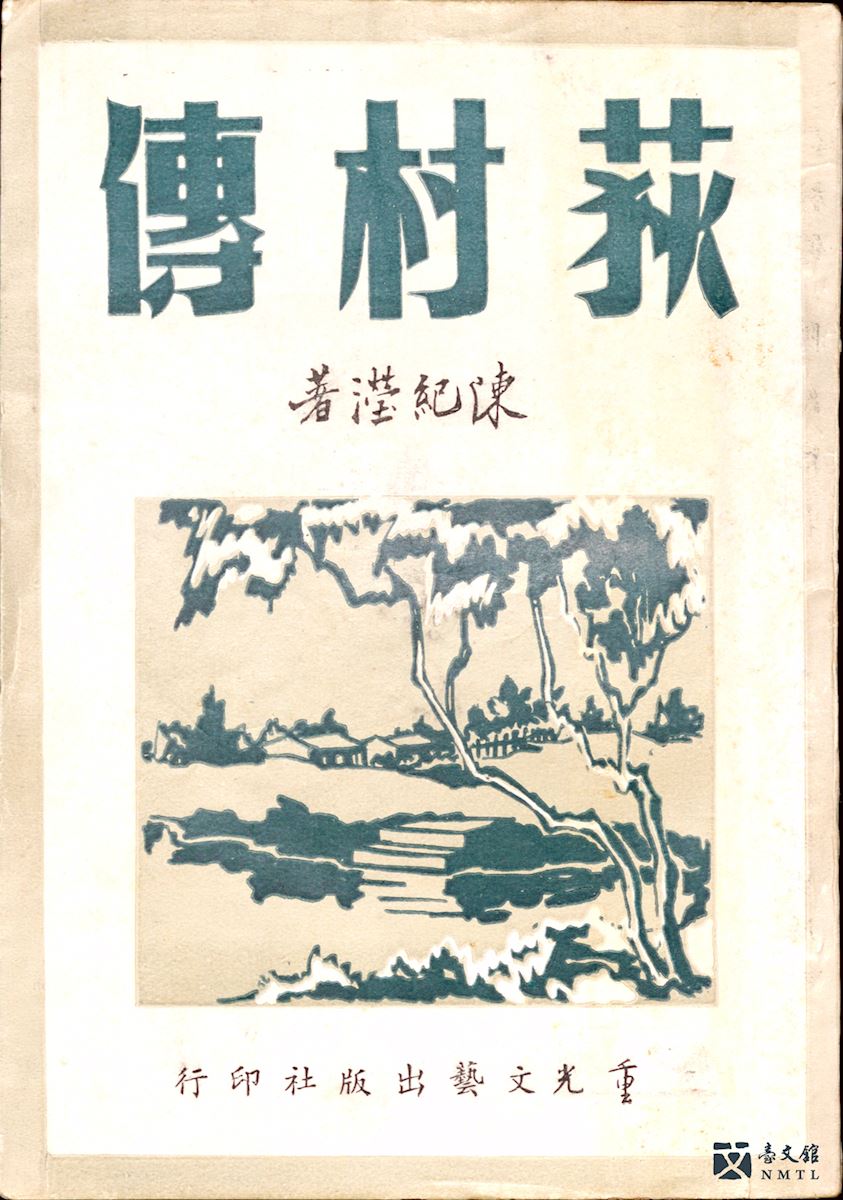

▸ 陳紀瀅《荻村傳》|陳紀瀅(1908-1999)來臺後的第一部小說,1951年出版。陳紀瀅為中國文藝協會常任理事,主導反共文學的發展,《荻村傳》可謂反共小說的典型,寫共產黨在中國的崛起與衰落,小說風格卻近似魯迅的《阿Q正傳》。

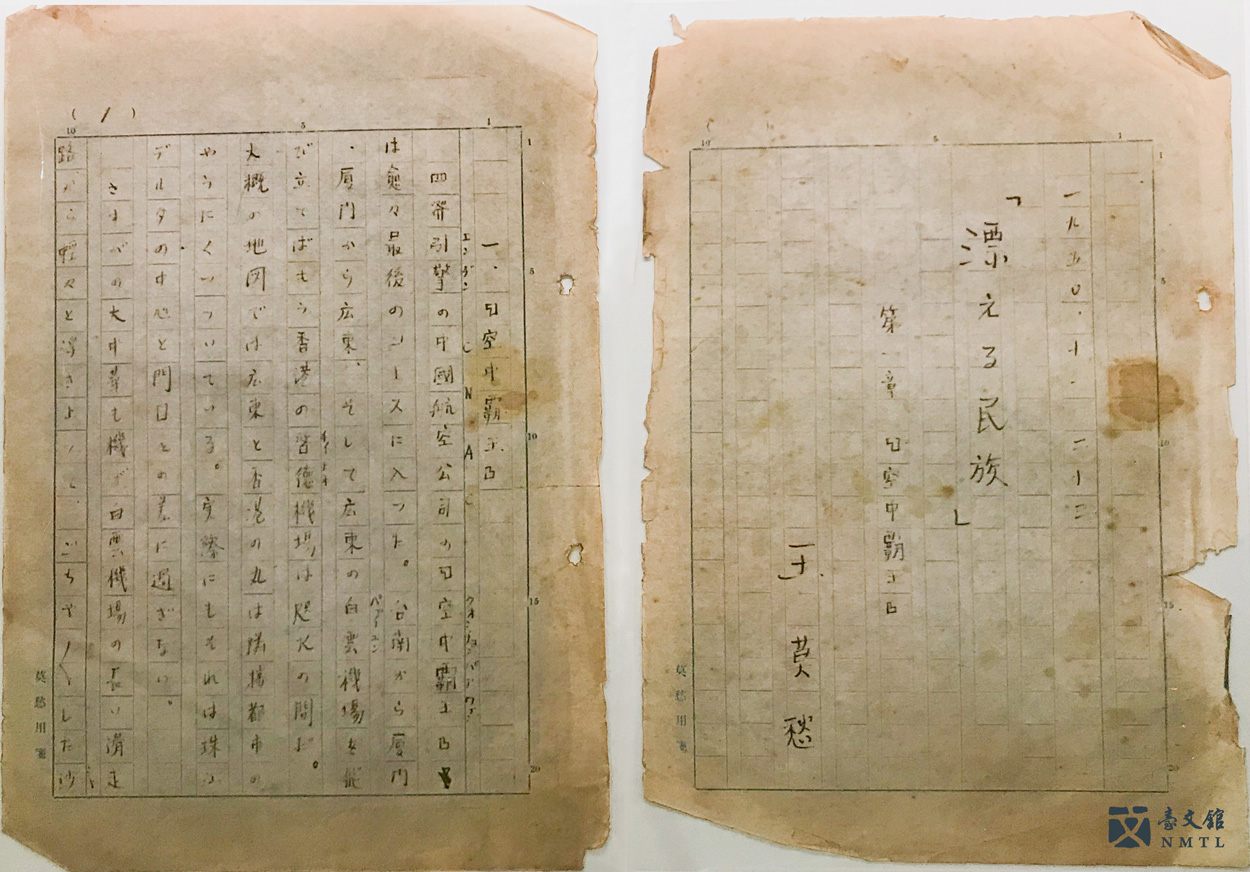

▸ 王育德〈漂える民族〉手稿,封面、內頁|流亡日本的語言學家、作家王育德,因政治迫害必須飄泊異鄉,卻仍保持對於臺灣的長期關注,開展臺灣話研究,以及臺灣獨立運動。漂泊的民族,是可悲臺灣人的命運,也是歷史的無奈。

▸ 劉慕沙之克難婚裙|劉慕沙(1935-2017)與朱西甯(1927-1998)結婚時所穿的裙子。劉慕沙自述:「從高雄地方法院辦公証結婚,到臺南渡蜜月,始終是短袖白襯衫花裙子打到底,還以這副裝束赤腳打了場網球。」(本展品將不定期更換,實際展出項目請依現場為準)

▸ 艾雯珍藏之黑灰白花旗袍|艾雯(1923-2009)親自設計縫製的旗袍。艾雯、羅蘭、張秀亞等外省籍女作家,習以旗袍為服,彰顯當時代女作家的個人特質,艾雯不僅喜愛穿著,更善於針線,親手製作衣衫與旗袍。(本展品將不定期更換,實際展出項目請依現場為準)

(~ ≖‿≖)~ 微細的一線香:本省籍作家的伏流

1946年10月25日,政府當局在「光復」一週年時,下令廢止雜誌、報紙的日文欄位。臺灣人在十年內再一次被迫改換書寫語言。嫻熟日文的本省籍作家,無法快速學會新的「國語」,多數只得停筆、中斷文學生涯。這樣的中斷,約到1960年代才能勉強接上。1964年,《台灣文藝》創刊,日治時期作家吳濁流出資、戰後世代作家鍾肇政主編。兩個世代的合作,象徵了本省籍作家的傳承。雖然《台灣文藝》的資源不多,稱不上文壇的主流,但卻提供本土作家出道的舞臺,並且持續介紹日治時期的文學,護持了在官方政策下奄奄一息的臺灣文學傳統。

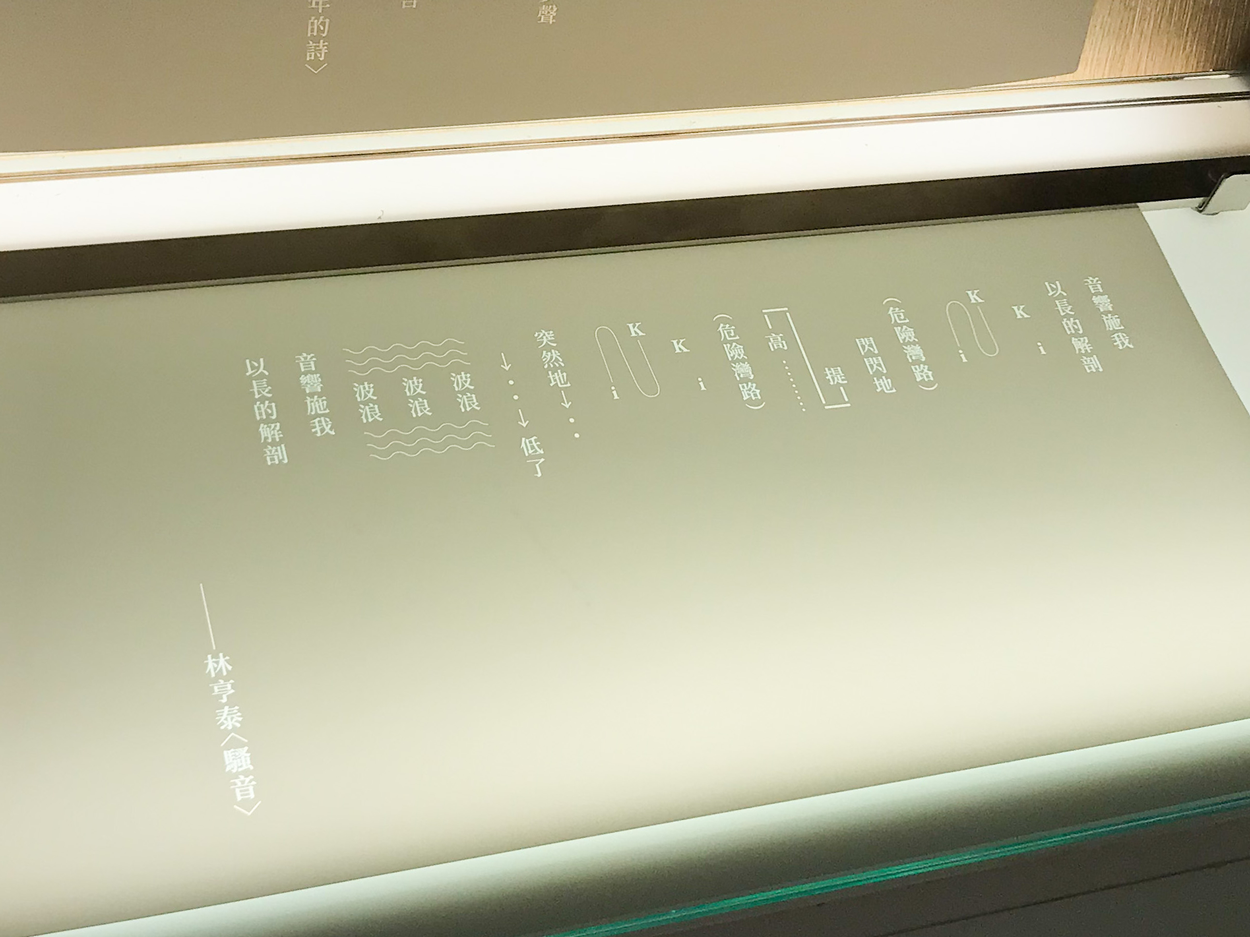

《台灣文藝》創刊的同一年,本土文學雜誌《笠詩刊》也創刊。前者偏重小說,後者則以新詩為主,分別延續了不同文類的香火。《笠詩刊》吸引了日治時期與戰後世代的詩人,不乏活躍於1943年創社的「銀鈴會」成員,例如林亨泰、詹冰、錦連等。在臺灣文學資源極度困窘的年代,這些詩人藉由優異的日語能力,不僅譯介日治臺灣作家的日文詩作、將日本詩人作品譯進臺灣,更將中文新詩外譯,進一步連結國際文壇,與韓國等亞洲國家交流。

《紙上讀書會》互動裝置。

鍾肇政透過《文友通訊》的啟航,彙集各文友的書信、鼓勵評論和寫作交流,邀請你親至現場一同參與1950年代本省籍作家的讀書會,觸摸閃爍的影像與當時的作家們相識為友。

待孩子都睡定了,我們相對喝茶。平妹開口了:

「他們說起我們的孩子──」

我微微一顫;又是他們!而且又是我們的孩子!然而妻卻一本正經的說下去:

「他們說,我們同姓結婚,怎麼會生出這樣好的孩子呢?」

「哦!」

「他們說,」她又說:「我們的孩子生得又聰明、又好看──」

原來如此!我不禁愕然;繼而又苦笑起來。

這和自己的預料是相差得太遠了。我們久已不敢有這樣的期待、這樣的恭維。偶一聽著,反而覺得有些生疏,而且刺耳。

妻說著,十分得意。她是最樂意聽人家稱讚她的孩子的。她像十四、五歲的少女那樣,笑得天真、嬌憨;眼睛在幽暗的煤油燈下,更覺迷人了。於是我不覺的也高興起來。

我們夫妻頭一次這樣歡喜。前此,特別是這半年來,我們原祗有眼淚和嘆息的。

──鍾理和〈同姓之婚〉

阿蘭突然站起來,臉色慘白,全身不停地發抖,她的手緊緊地抓住玻璃櫃,用以撐著身體,頭不停地搖著,好像是在趕他出去。她的嘴不停地動,想喊叫,卻發不出聲音。

難道她還不知道他已回舊鎮來了?難道她們一家人都不知道?也許家人知道不肯告訴她。

張百福匆匆走開。她還恨著他,這是千真萬確的。他希望能從阿蘭的臉孔看出阿菊,他也希望有人會恨他。也許阿蘭的恨裡,還帶著懼怕吧。人到了那麼大的年紀,還會恨得那麼深?記得以前,他剛娶阿菊的時候,她還只是十四、五歲的女孩,整天叫著他「姊夫,姊夫。」當時他還沒有人力車,她總是嚷著要他用腳踏車載她到鄉下去看病人。

她沒有忘記恨他。現在至少會有一個人高興看他破敗著回來的吧。

──鄭清文〈故里人歸〉

▸ 黃靈芝〈台灣の俳句-その周邊ほか-〉手稿|黃靈芝(1928-2016),詩人、小說家、雕刻家,致力於日本俳句、短歌的創作,1970年創立「台北俳句會」,發行《台北俳句集》。黃靈芝為戰後「跨語世代」中少數堅持以日文寫作的作家。

▸ 李榮春《祖國與同胞》手稿|李榮春(1914-1994)為戰後第一批本土作家,《文友通訊》成員之一。長達70萬字的《祖國與同胞》為李榮春代表作,1953年獲得官方機構「中華文藝獎金委員會」稿費補助。

▸《台灣文藝》創刊號|1964年4月由吳濁流創辦之本土文學雜誌,刊載日治時期及戰後新一代的臺灣本土作家作品,為戒嚴時期的臺灣文壇打開一道窗口。吳濁流1976年辭世後,刊物幾經轉手,最終於2003年停刊。

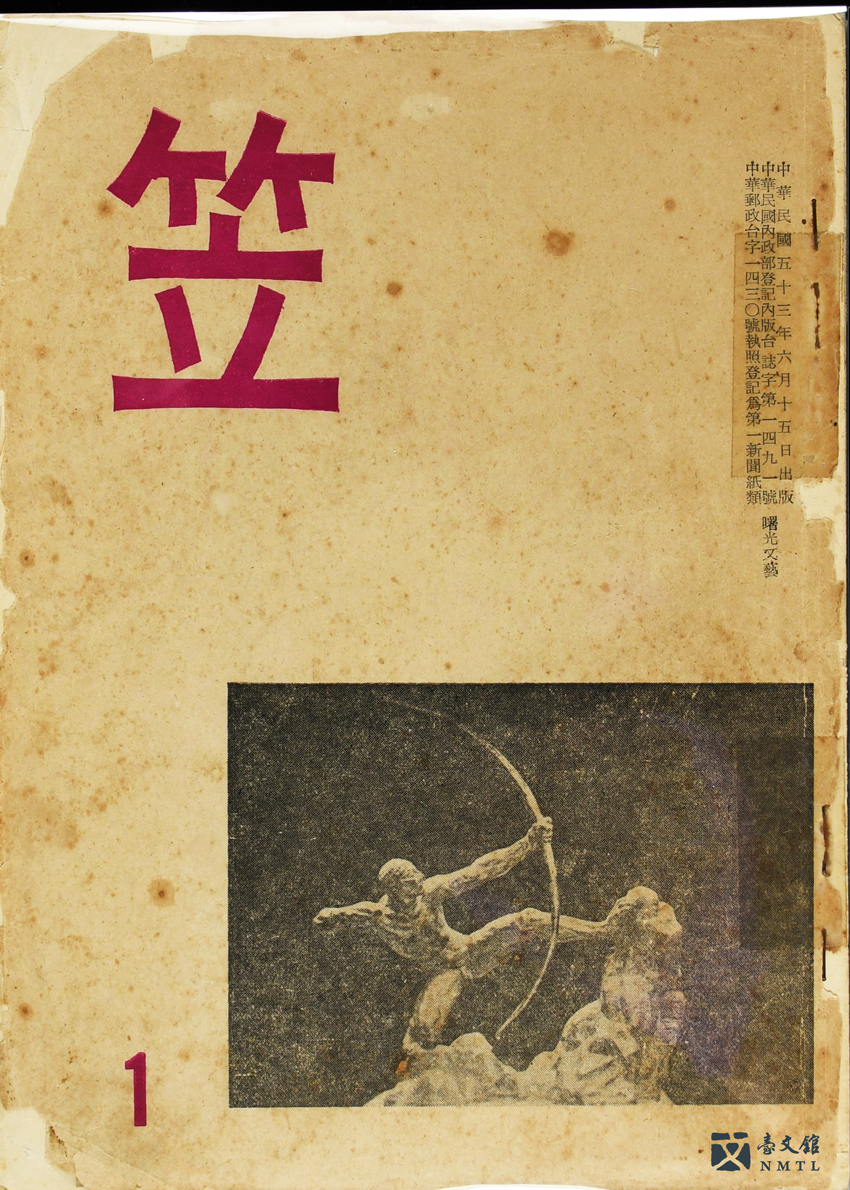

▸《笠》詩刊創刊號|1964年6月由陳千武、白萩、林亨泰等多位詩人創辦之詩刊,持續發行至今。《笠》詩刊強調詩與現實的連結,也關注世界現代詩的譯介,為戰後重要的現代詩刊物與團體。

日治時期的經驗

我底童年上「公學校」的書袋裡

裝滿著教我做「賢明的愚人」的書籍

我們朗誦「伊、勒、哈」

合唱「君が代」的國歌

禁止說母親的語言。違反的紀錄

被貼在教壇的壁上 紀錄著悲哀

養成「賢明的愚人」的悲哀喲

哦!母親

為甚麼有「大人」的恐怖威脅我

銀色的佩刀響著冰寒的亮聲

佩刀的閃光毫無鬼神的邪氣呀

我為甚麼害怕 害怕「大人」的腳步聲

陰天覆蓋著幼稚的心靈

黑雲懸掛在枝梢

不尋常的檯勢禁止我們說母親的語言

──桓夫〈童年的詩〉

一邊流著清氣氣的目屎

一邊流著烏汁汁的血

一面想起妳時空倒流的命運

一面想起妳予人欺負的身世

阮活佇妳烏白分明的心內

去深入妳的腹內向心臟走去

去追究水源向上帝抗議去

為什麼阮佔有妳的身

竟然無法度及妳談愛

──林宗源〈濁水溪〉

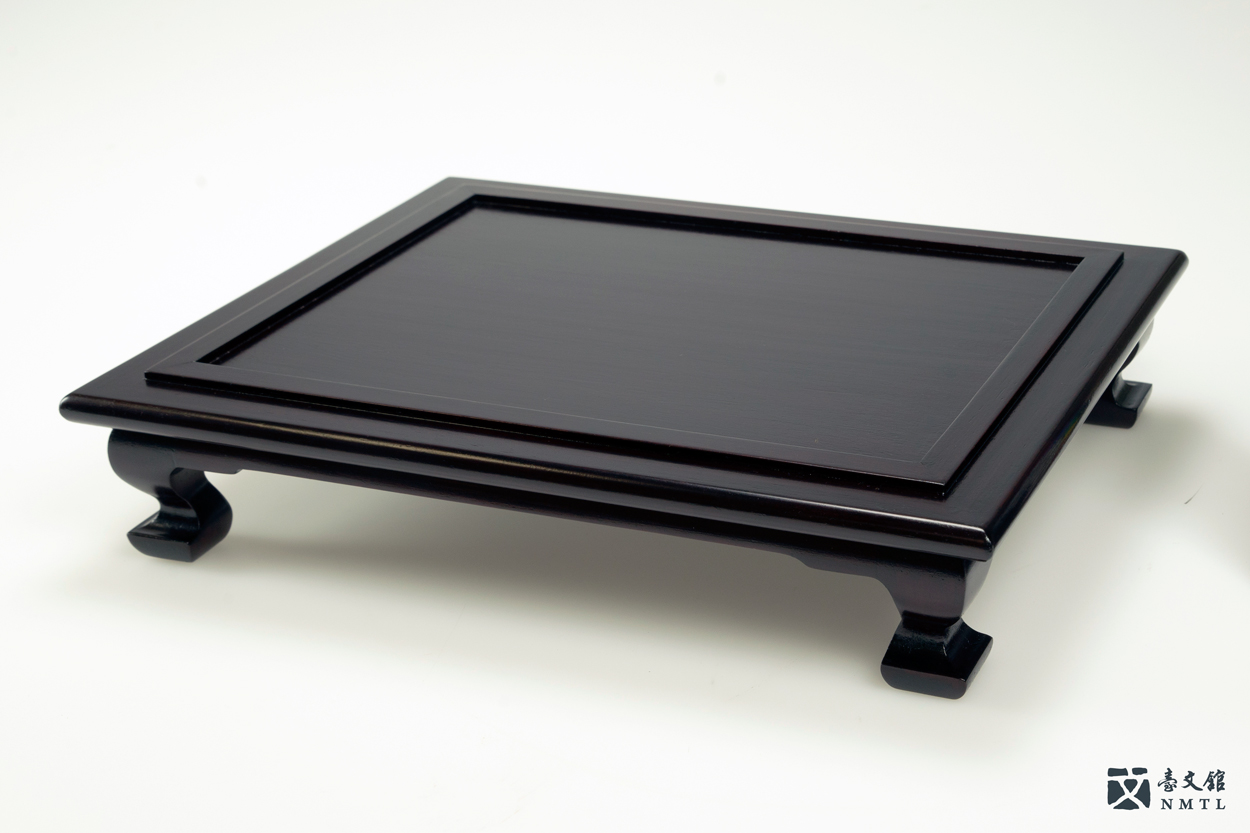

▸ 鍾理和寫作之寫字檯|鍾理和(1915-1960)寫作之木作檯面。鍾理和一生貧病仍創作不綴,被譽為「倒在血泊中的筆耕者」,此寫字檯是他創作所倚靠的僅有平面,足以見證其寫作艱辛。原件典藏於鍾理和紀念館。

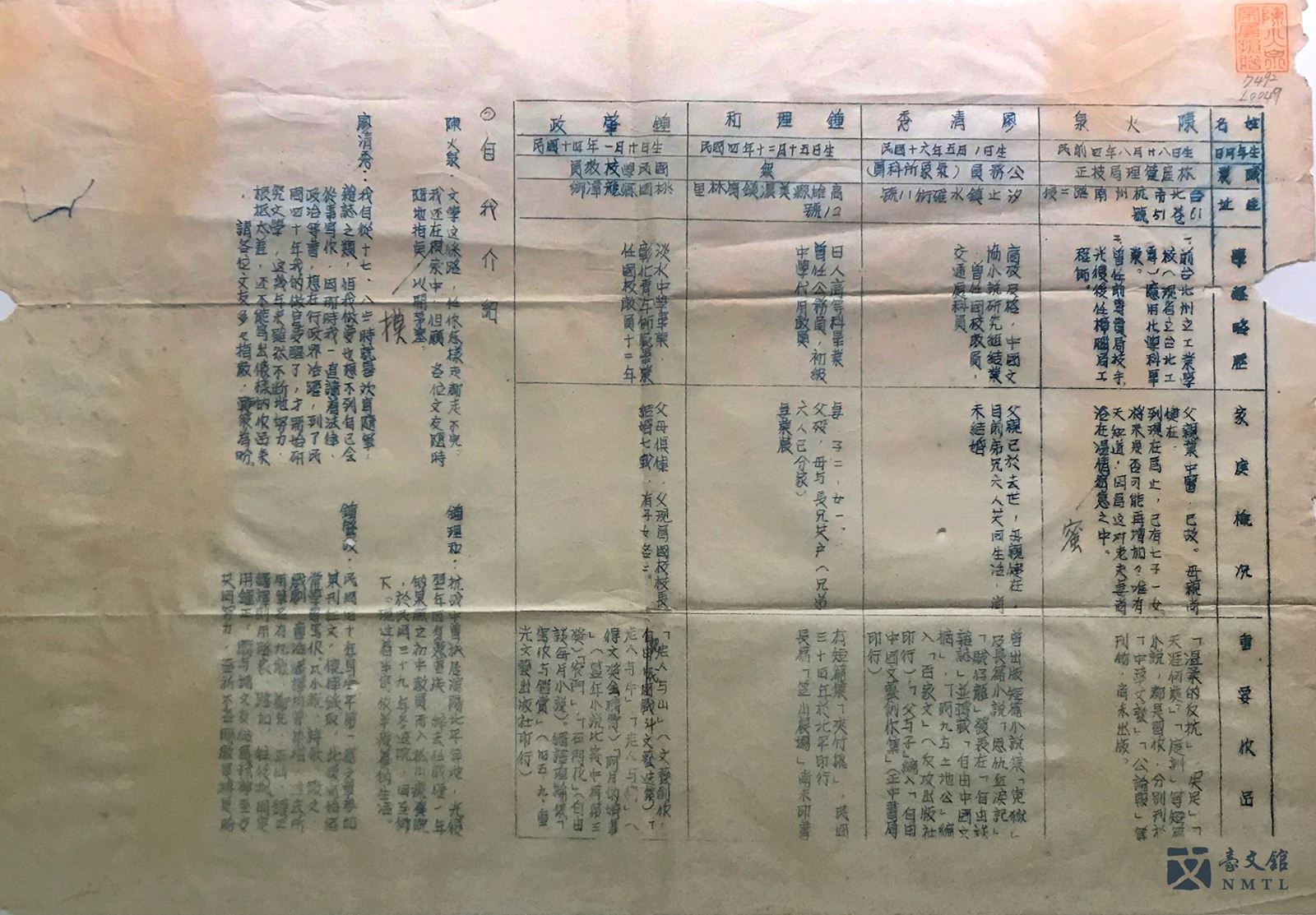

▸《文友通訊》第二期|《文友通訊》第二期,1957年5月4日。《文友通訊》由鍾肇政發起,鍾理和、廖清秀、李榮春、木心、施翠峰等人組成,以油印通訊方式進行作品及評論刊載、文友動態等內容,為戰後本土作家的一次「地下串連」。通訊共進行16次,至1958年9月停刊。

٩(;ʘ¿ʘ;)۶ 囚室裡僅有的窗口:美國新聞處與現代主義

1960年代,成長於「中華民國在臺灣」的世代,都已能使用流利的中文創作,但因飽受政治壓抑及思想禁錮,對戰前的文學傳統還是完全陌生。在這種背景下,美國駐派臺灣的外交兼宣傳機構「美國新聞處」,及其機關刊物《今日世界》,引介大量歐美文學作品,成為文藝青年最重要的思想養分,也是臺灣作家積極模仿的對象。

1960年代,臺灣大學外文系的一群年輕學生作家,掀起了一波強烈的現代主義文學風潮。不同於1930年代臺灣第一批現代主義的日本觀點,他們透過美援引進美國觀點的西方現代主義文學,例如白先勇、王文興、歐陽子、陳若曦等人。他們置身戒嚴氣氛,以文學技巧深入現代人心靈,並迴避了政治議題。這一波由菁英分子發動、美新處襄助的文學運動,形成了沛然難禦的風潮;他們的文學觀點,也主宰接下來半世紀的臺灣文壇。

對於戒嚴時期的臺灣人,美國不但是吸收文明的窗口,也是夢想嚮往的遠方。

「來來來,來臺大;去去去,去美國」是當時的流行語,菁英努力讀書的目標,就是藉由留學離開窒悶的戒嚴臺灣。在臺灣被壓抑的政治主張,卻在美國的言論自由環境找到發聲陣地。赴美的臺灣作家,有自由主義的聶華苓、有左傾思想的郭松棻、有主張獨立的胡民祥,無論立場,身在海外的視線都同樣不離臺灣,既是深情也是無奈。

另一方面,國民政府的「僑胞政策」,吸引許多東南亞的華人後裔來到臺灣。人數最多的是馬來西亞作家,如李永平、溫瑞安、張貴興等人,形成「在臺馬華文學」的系統。他們仰慕「中華文化復興基地」之名而來,卻意外在臺灣捲入了複雜的身分認同爭議。

他內心這樣自語著:我但願你已經死了:被水沖走或被人們踐踏死去,不要在這個時候像這樣出現,晴子。現在,你出現在彼岸,我在這裡,中間橫著一條不能跨越的鴻溝。我承認或緘默我們所持的境遇依然不變,反而我呼應你,我勢必拋開我現在的責任。我在我的信念之下,只佇立著等待環境的變遷,要是像那些悲觀而靜靜像石頭坐立的人們一樣,或嘲笑時事,喜悅整個世界都處在危難中,像那些無情的樂觀主義者一樣,我就喪失了我的存在。他的耳朵繼續聽到對面晴子的呼喚,他卻俯著他的頭顱注視他懷中的女人。

──七等生〈我愛黑眼珠〉

然而他卻偏捧著酒盃過來叫道:夫人。他那雙烏光水滑的馬靴啪噠一聲靠在一處,一雙白銅馬刺扎得人的眼睛都發疼了。他喝得眼皮泛了桃花,還要那麼叫道:夫人。我來扶你上馬,夫人,他說道,他的馬褲把兩條修長的腿子綳得滾圓,夾在馬肚子上,像一雙鉗子。他的馬是白的,路也是白的,樹乾子也是白的,他那匹白馬在猛烈的太陽底下照得發了亮。他們說:到中山陵的那條路上兩旁種滿了白樺樹。他那匹白馬在樺樹林子里奔跑起來,活像一頭麥稈叢中亂竄的白兔兒。太陽照在馬背上,蒸出了一縷縷的白煙來。一匹白的。一匹黑的──兩匹馬都在淌著汗。而他身上卻沾滿了觸鼻的馬汗。他的眉毛變得碧青,眼睛像兩團燒著了的黑火,汗珠子一行行從他額上流到他鮮紅的顴上來。太陽,我叫道。太陽照得人的眼睛都睜不開了。那些樹乾子,又白凈,又細滑,一層層的樹皮都卸掉了,露出裡面赤裸裸的嫩肉來。他們說:那條路上種滿了白樺樹。太陽,我叫道,太陽直射到人的眼睛上來了。於是他便放柔了聲音喚道:夫人。

──白先勇〈遊園驚夢〉

祇偶然昂首向鄰居的甬道,我便怔住

在清晨,那人以裸體去背叛死

任一條黑色支流咆哮橫過他的脈管

我便怔住,我以目光掃過那座石壁

上面即鑿成兩道血槽

我的面容展開如一株樹,樹在火中成長

一切靜止,唯眸子在眼瞼後面移動

移向許多人都怕談及的方向

而我確是那株被鋸斷的苦梨

在年輪上,你仍可聽清楚風聲,蟬聲

──洛夫〈石室之死亡〉

.jpg)

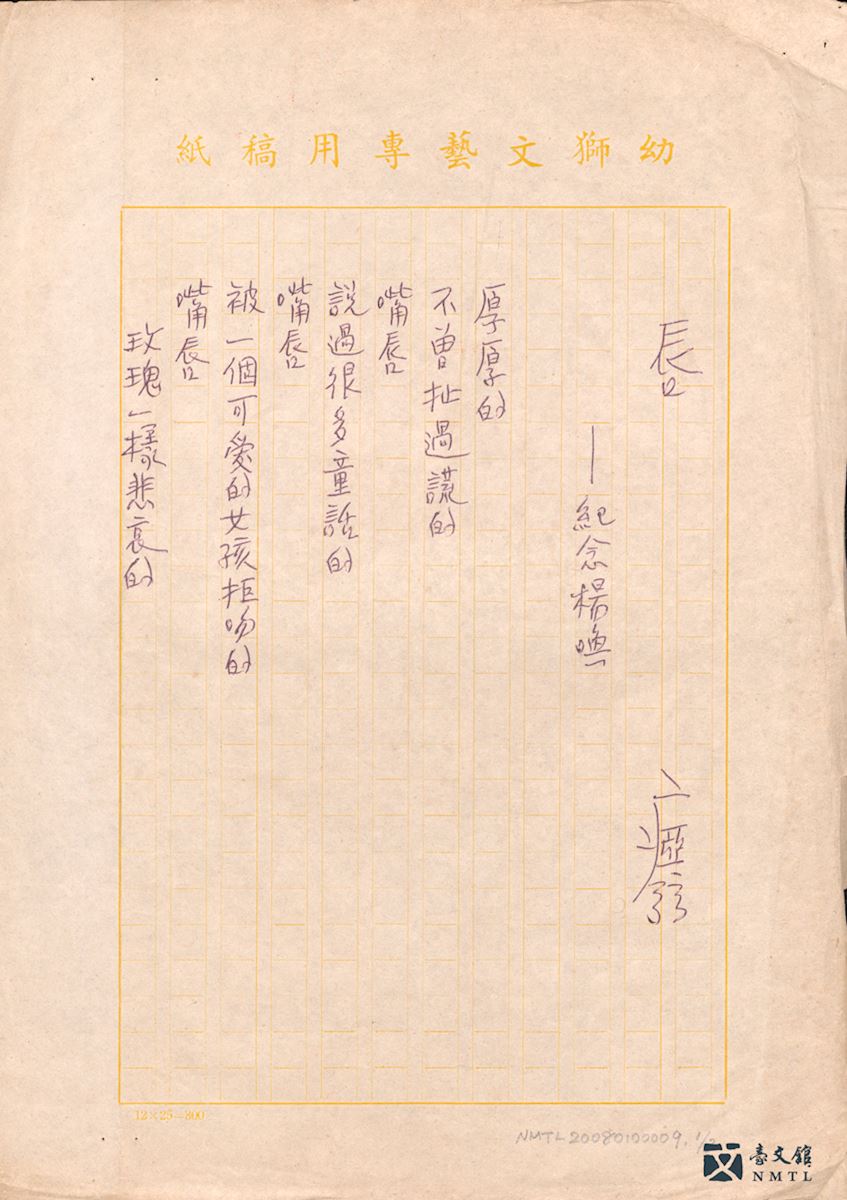

▸ 瘂弦〈唇──紀念楊喚〉手稿|瘂弦為紀念因故過世的詩人楊喚(1930-1954),於1958年2月創作本詩。瘂弦以「唇」為連結的元素,寫出對文友楊喚人格與其對兒童文學貢獻的肯定及不捨:「厚厚的╱不曾扯過謊的╱嘴唇╱說過很多童話的╱嘴唇……」

五斗櫃發出台灣樟腦丸的氣息。客廳沒有一件家具。地上沒有鋪氈。窗簾整年封閉。搬進這家公寓時,早就是這個樣子。這些年,你只聽到一次敲門。那是穿得很體面的黑人叩門在傳教。臨走前,很體恤地送了你一本聖經。

你不想花時間去搬家。何況房東太太已經答應為你換一床新的席夢思。在一年最酷冷的期,當人人逃離炎陽,你準備在風沙中沉落,……沉到底,沉入睡眠,養養你病弱的腦筋。

在這百無聊賴的日復一日中,倘還有什麼未能放的下的,也許就是在暝黯裡,你總是看到自己──那揮之不去的允諾──沿著少年的那段河堤在奔跑,迎來成群成群的蝙蝠,在夏日雲霞燦爛的天際喁喁飛翔,在這海拔五千公尺的沙漠上,在這美國的警察學校裡。

──郭松棻〈雪盲〉

那郁老道士猛一聲吆喝,拔出了嵌在肚臍裡的七星劍,一標血噴濺出來,紅潑潑灑到了身前兩個轎夫汗潸潸的肩膊上。只見他那枯老的小身子抖簌簌,起了陣陣痙孿,回身一趴,整個人俯伏到轎門口,不住打著寒噤。滿庭芳門前那個小娼婦秋棠倏地又躥出簷口來,一甩手,掙脫了她家那個老爹的胳臂,發狂似地打起赤腳蹦跳到巷心。春紅楞了楞,抹抹臉上的淚痕,撂下手裡一枝燒紅了的長線香,不聲不響,撩起裙腳追跟上去。一轉眼,五六個巷裡的姊妹淘紛紛脫掉鞋子一齊奔跑到巷心,往石板路上一趴。帶頭的八個轎夫沉沉呻吟出一聲「唉──唷──」弓起腰桿,抬著白衣觀音,一腳一腳從娼婦們身上輪番踩踏過去。

──李永平〈萬福巷裡〉

.jpg)

▸《劇場》創刊號|《劇場》季刊創刊於1965年1月,由莊靈、崔德林等人創刊,至1968年共發行9期後結束。《劇場》在一九六〇」年代大量引介西方現代主義思潮,廣泛影響電影、藝術、文學、戲劇等領域,陳映真、劉大任等作家也參與其中。

( ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ ) 只存在於虛構中的公義:武俠小說

1950年代到1970年代,最暢銷的通俗文學絕對是「武俠小說」。金庸、古龍、梁羽生等港、臺名家開創的「新派武俠」,既使用西方小說的敘事技巧,又建構出浪漫化的「中國風」世界觀,迅速成為市場能量最強的類型。戒嚴時代的壓抑氛圍下,武俠小說裡頭虛構的「俠義」,就成為現實中找不到的正義之替代品。武俠小說中的「中國風」,殘留官方文藝政策的影響。反共文學成功形塑大眾憧憬「遙遠的、古老的中國」。現代詩的新古典主義也相互呼應,例如溫瑞安的「武俠詩」便是兩者混合的結果。1980年代社區租書店爆紅,武俠小說市場需求更大,再一波催生許多武俠小說名家,如諸葛青雲、司馬翎、臥龍生、上官鼎等。

心樹道:你可知道你一出去便必死無疑!

李尋歡道:我知道。

心樹道:但你還是要出去。

李尋歡道:我還是要出去。他回答得簡短而堅定,竟似全無考慮的餘地。

心樹道:你如此做豈非太迂?

李尋歡肅然一笑,道:每個人這一生中都難免要做幾件愚蠢之事的,人人都只做聰明事,人生豈非就會變得更無趣了?

心樹像是在仔細咀嚼他這句話中的滋味,道:不錯,大丈夫有所不為,有所必為,你縱然明知他非死不可,還是要這麼做,只因為你非做不可!

李尋歡微笑道:你總算也是我的知已。

心樹喃喃道:義氣當先,生死不計,李尋歡果然不愧是李尋歡。

──古龍《多情劍客無情劍》

古之武者……玄衣勝雪

千萬度煙波

回首處,不是霧

而是那半生半隱半蔽

另半生似行似動

懷念中的關懷

幻滅裡的武林

最易令人作美的慟哭

當許多事都過去時

妳之一舞,許多情愁

而世間事,向誰訴

白雲?蒼狗?……

……古之舞者,玄衣更絕

那一彎明月,看過多少格鬥

多少位英雄,站著死去

笑著挺身,哭著故土?

人到三十後

不能想江湖

武林那麼遠

是俠也斷腸

而世間情是一棵

恩恩怨怨的樹

古之舞者……當風煙過去

再來的是什麼……

──溫瑞安〈山河錄第一部分.長安〉

▸ 三毛撒哈拉時期汽車車牌|三毛(1943-1991)旅居撒哈拉時期的汽車車牌,最終被作者收藏並帶回臺灣,寫入短文〈第一匹白馬〉中。三毛筆下的西班牙、撒哈拉沙漠生活與異國情調,是一九七〇年代難得的旅行、流浪文學。

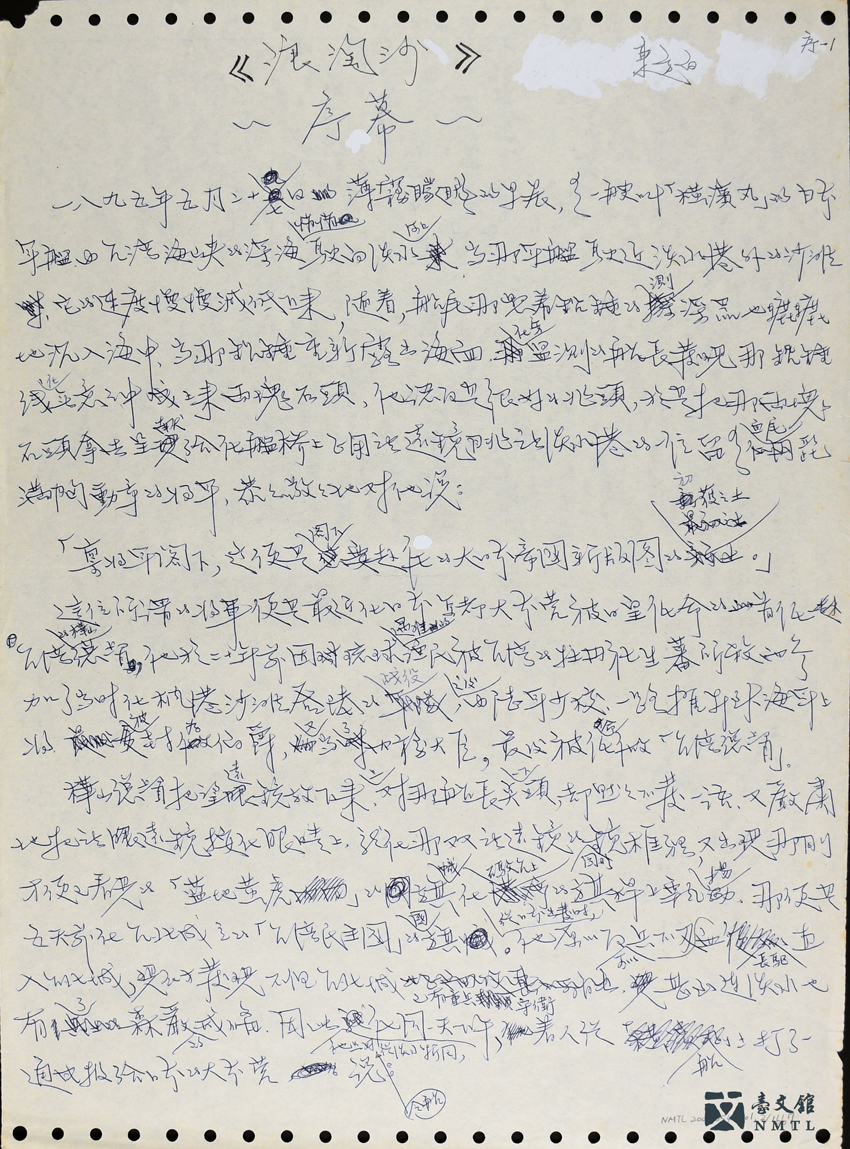

▸ 東方白《浪淘沙》手稿|東方白(1938─)長篇小說《浪淘沙》手稿,為臺灣大河小說代表作之一,費時十年完成。透過臺灣第一位女醫師蔡阿信一生的故事,描繪三個家族的人世滄桑與悲歡離合,由此映現外在勢力(浪)如何不斷「淘」洗臺灣人民(沙),呈顯臺灣人的精神。

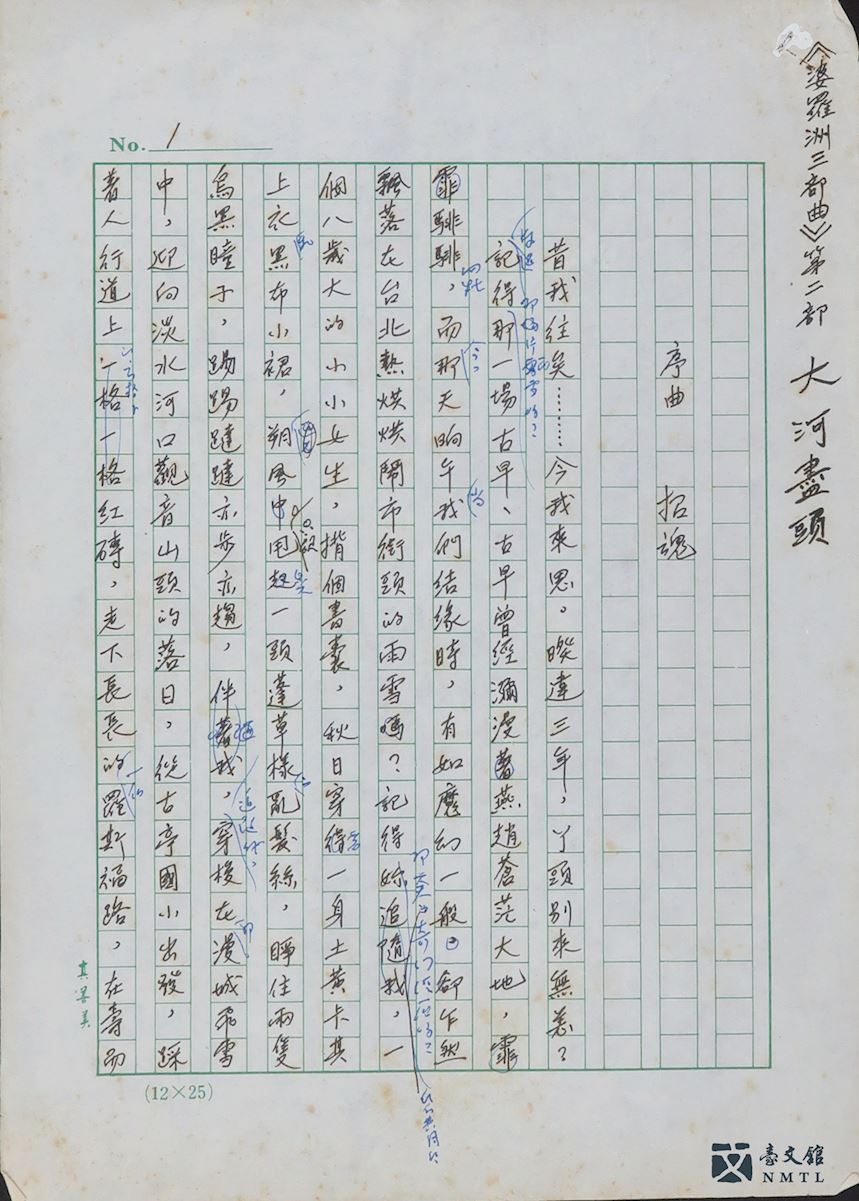

▸ 李永平《大河盡頭》「序曲」手稿|李永平(1947-2017)長篇小說《大河盡頭》「序曲」手稿。李永平生於婆羅洲砂嶗越,後定居臺灣,作品探討婆羅洲、中國與臺灣的身份及文化認同等,著有《吉陵春秋》、《海東青》、《朱鴒漫遊仙境》、《朱鴒書》等。

前往【爆 炸】