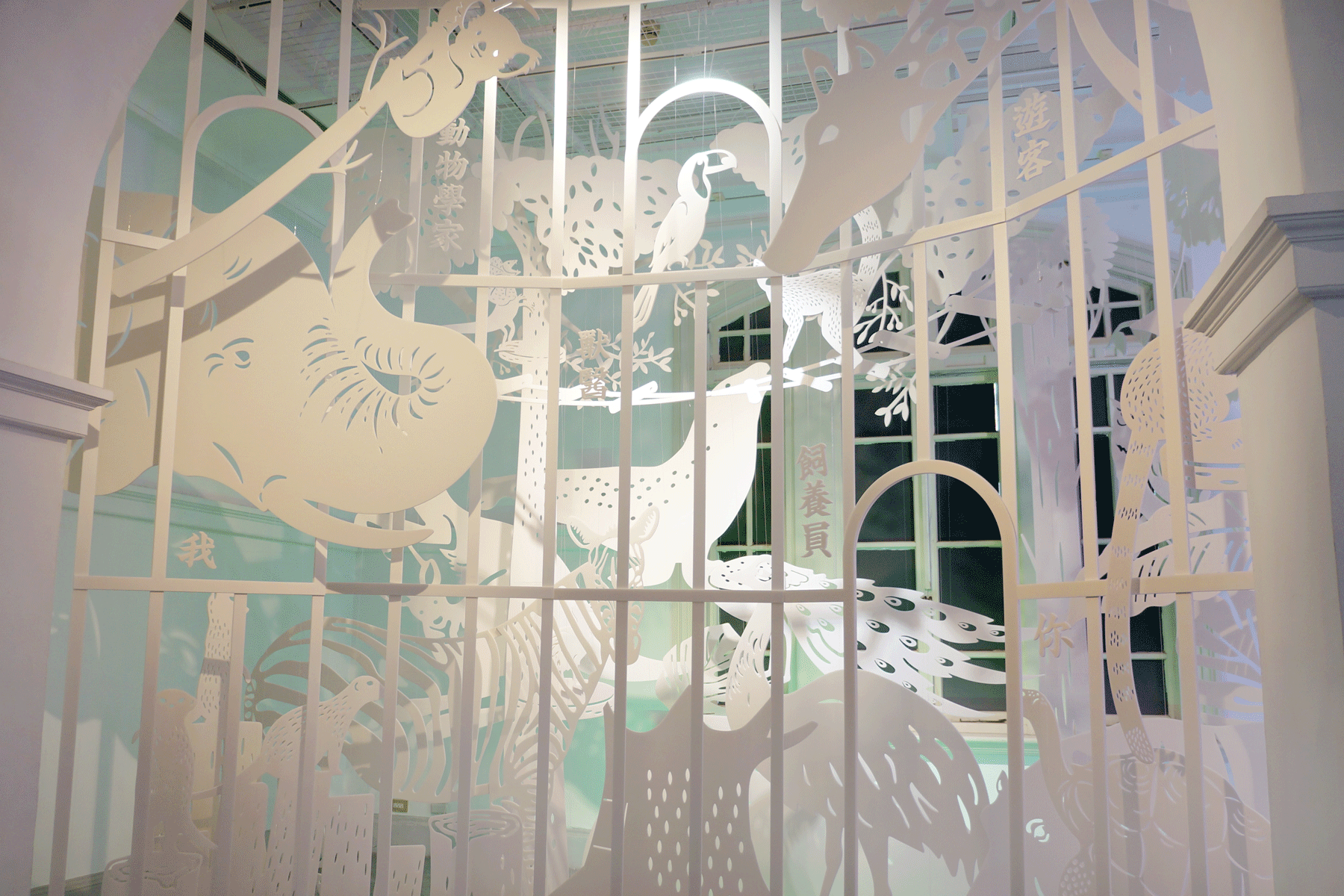

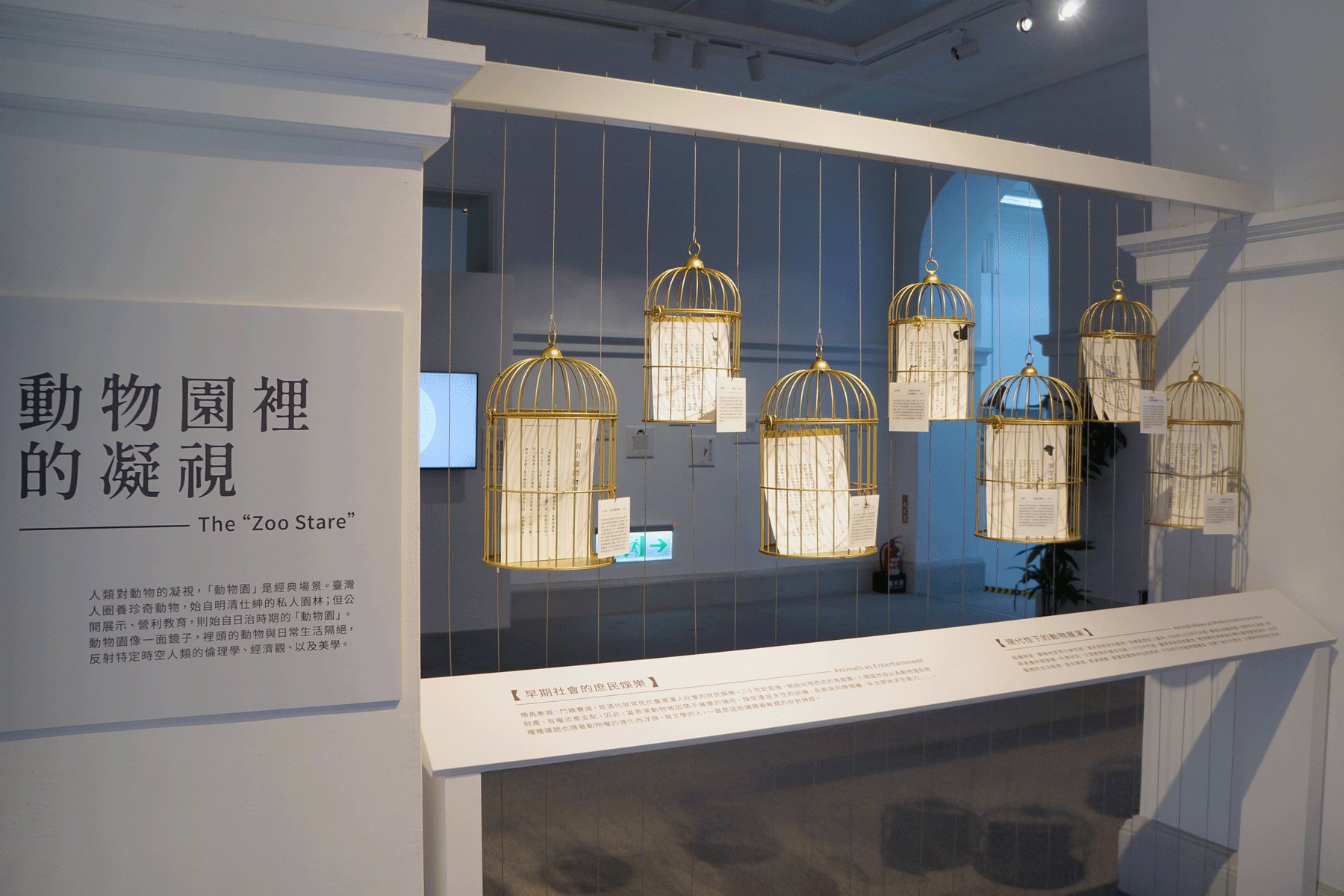

早期社會的庶民娛樂|現代性下的動物展演|動物是主體?我們要成為重視動物權利與福利的人

人類對動物的凝視,「動物園」是經典場景。臺灣人圈養珍奇動物,始自明清仕紳的私人園林;但公開展示、營利教育,則始自日治時期的「動物園」。

動物園像一面鏡子,裡頭的動物與日常生活隔絕,反射特定時空人類的倫理學、經濟觀、以及美學。

✧ 早期社會的庶民娛樂

帶馬牽猴、鬥雞賽鴿,是清代就常見於臺灣漢人社會的庶民娛樂。二十世紀前後,開始出現西式的馬戲團,人類當然自以為動物是私有財產、有權恣意支配。因此,當表演動物被囚禁不健康的場所、接受違逆天性的訓練、長期與同類隔離、失去野地求生能力……,種種議題也隨著動物權的進化而浮現。寫文學的人,一直是這些議題最敏感的反射神經。

塊頭碩壯的黑公鵝「美洲豹」嘎啊──一聲大叫,撲搧翅膀騰離地面飛衝過來,黑狗兄嘎啊──一聲迎上去,兩對大翅膀啪噠、啪噠奮力搥擊,鐵口兇猛地啃咬對方,頸脖、肩胛、胸脯,扯下一撮撮帶血羽毛;土塵滾滾天昏地暗的纏鬥,自路心推移到路邊,又打回路中,再推到路肩。……岸上有人叫嚷:「灰鵝輸了,灰鵝輸了!」果然「美洲豹」沒有還手之力了,翻身脫離戰圈游向池心……

塊頭碩壯的黑公鵝「美洲豹」嘎啊──一聲大叫,撲搧翅膀騰離地面飛衝過來,黑狗兄嘎啊──一聲迎上去,兩對大翅膀啪噠、啪噠奮力搥擊,鐵口兇猛地啃咬對方,頸脖、肩胛、胸脯,扯下一撮撮帶血羽毛;土塵滾滾天昏地暗的纏鬥,自路心推移到路邊,又打回路中,再推到路肩。……岸上有人叫嚷:「灰鵝輸了,灰鵝輸了!」果然「美洲豹」沒有還手之力了,翻身脫離戰圈游向池心……

──張清清〈鵝王〉,2004

這篇青少年小說的時空背景,大約是1950年代的臺灣。當時農村缺乏娛樂,「鬥鵝」成了庄人津津樂道的盛事。儘管公鵝相鬥來自動物天性,但此類刻意讓動物相鬥的模式,其實並不「自然」,而是飼主為了追求獎勵與社會榮耀的競技活動──儘管在落敗時,飼主仍然會對受傷公鵝充滿不捨與憐惜。

✢ ✢ ✢

混進移民村,看到移民指導所貼了一張圖畫,上面一隻龐大灰色、鼻子長長拖到地上、奇形怪狀的生物,笛布斯從沒見遇的東西……遠遠地看到海港中停泊了一艘黑色的輪船,甲板上有一個龐大的東西在移動。

混進移民村,看到移民指導所貼了一張圖畫,上面一隻龐大灰色、鼻子長長拖到地上、奇形怪狀的生物,笛布斯從沒見遇的東西……遠遠地看到海港中停泊了一艘黑色的輪船,甲板上有一個龐大的東西在移動。

跑近一看,正是圖畫上那隻鐵灰色的怪物,長長的鼻子還往上捲,噴出水來。

日本人在花蓮最大的娛樂就是看魔術、馬戲團表演,從東京請來著名的「矢野馬戲團」,大象隨團而來表演。

──施叔青〈靈異的苦行僧〉《風前塵埃》,2008

此為作家知名的《臺灣三部曲》第二部,描述日治時期花蓮地區的族群關係與生活。文中的「矢野馬戲團」是日治時期巡迴於朝鮮、滿州、華北、華南與臺灣的馬戲團,也是將西方馬戲團展演概念引進的推手之一。可以想像當時居民初次在「馬戲團」見到大象時,內心的驚奇興奮與不可思議。

⁍ 施叔青《臺灣三部曲之二──風前塵埃》

文中以孩童首次見到大象的驚異感受,描述其映入眼簾與人心的震撼形象。其中未直接點出動物名,而是以不知名的龐大「怪物」稱之,與其外型「鐵灰色、龐大、長長鼻子」等外型描繪暗示,讓讀者一覽便知。《風前塵埃》為作家2008年出版的《臺灣三部曲》系列第二部,以女性角度描述日治時期花蓮地區的族群關係與生活。(施叔青捐贈/國立臺灣文學館典藏)

⁍ 象偶

左象的顏色型態動作如同施叔青《風前塵埃》中的描述「長長的鼻子還往上捲」,好似正噴出水來。右象則顯現出大象在人類社會的商品化過程,常加上許多裝飾性與豐富色彩,吸引大家眼光;而人們也都還是可藉由其本身的獨特性辨識。此象偶為林海音先生蒐藏,其自幼喜愛象,相關蒐集逾千隻,來自世界各地,質材不同,造型各異。(夏祖焯、夏祖美、夏祖麗、夏祖葳捐贈/國立臺灣文學館典藏)

✢ ✢ ✢

我 看到一個北方大漢,一隻手拿著一面小鑼,並且輕拉著一條粗繩。另外一隻手拿著敲鑼的板子,熟練的敲打著小鑼。粗繩的另一端,綁著一頭肥大的棕熊,邁著粗壯的腿,搖晃著走了過來。我第一次看到真正的熊,真是興奮極了。……

看到一個北方大漢,一隻手拿著一面小鑼,並且輕拉著一條粗繩。另外一隻手拿著敲鑼的板子,熟練的敲打著小鑼。粗繩的另一端,綁著一頭肥大的棕熊,邁著粗壯的腿,搖晃著走了過來。我第一次看到真正的熊,真是興奮極了。……

那頭熊忽然用兩條後腿,像人一樣的站起來,向前走了一步。耍熊戲的大漢不停的敲著小鑼,給熊打氣。站起來的熊顯得又高又大,像一個巨人。

──林良〈熊朋友〉《文學家的動物園》,2017

這是作者童年居住廈門時,遇到熊戲雜耍人的經歷,也是幼小的他第一次看到熊。對孩童來說,巨大壯碩的棕熊來到眼前,還會走路、行禮,當然是無比深刻的回憶。這類「跳舞、行禮的熊」在歐洲也很常見,不過仔細檢視「熊朋友」,可以發現,牠們常常被敲掉牙齒、戴上鼻環,並且因為跟人類共同飲食生活,而處於營養不良、心理孤獨的狀態。

✧ 現代性下的動物展演

板橋林家、霧峰林家等仕紳宅邸,清末就有奇珍動物,但畢竟是私人園林。日治的1910年代中期,臺灣出現動物園,隨即有水族館,同時承擔休閒娛樂、科學研究、公眾教育的複合功能。1970年代後,臺灣漸有保育觀念,動物園從娛樂優先轉向重視動物福利,包括動物的合法取得、居住環境、表演規範,都嘗試動物本位的思考。不同年代的動物園書寫,記載了展示的歷史,也看得到深度的思考。

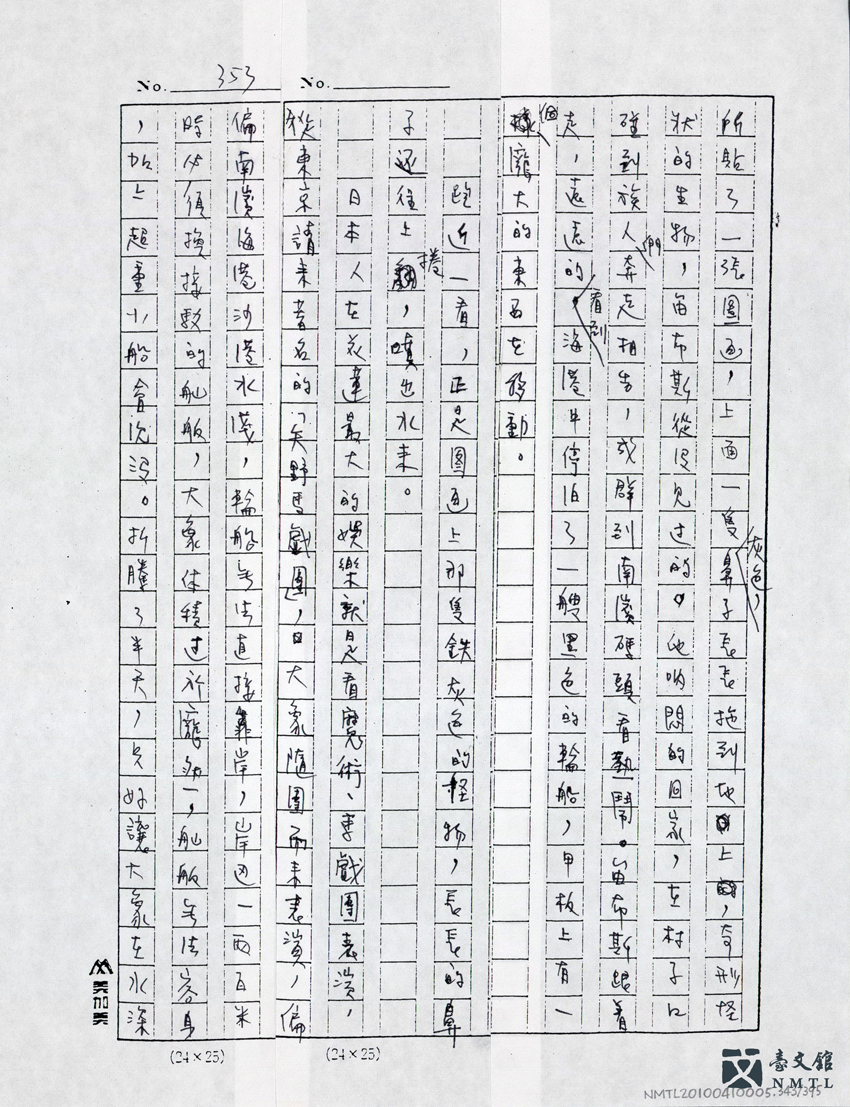

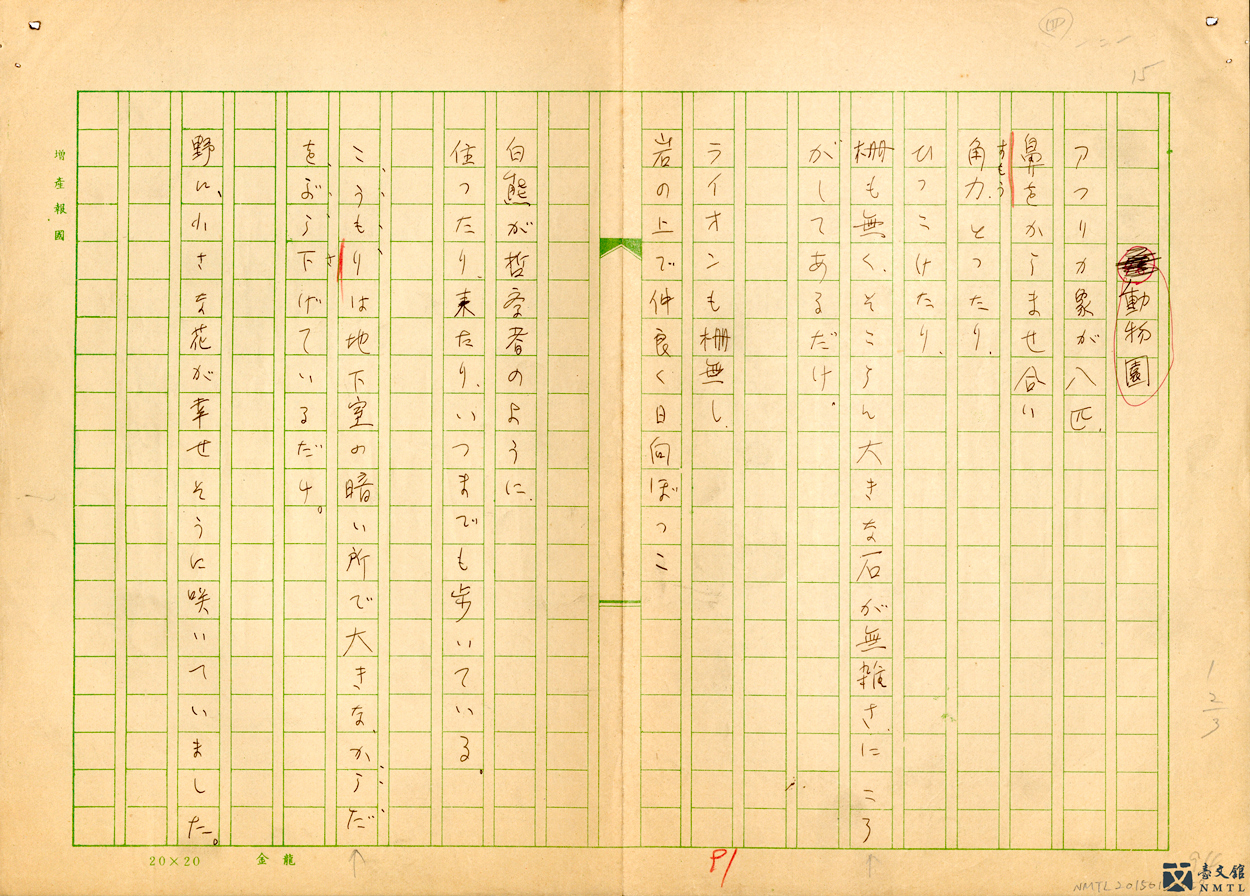

⁍ 杜潘芳格〈動物園〉詩手稿

詩人生於日治晚期,早年仍受日治教育,因此早期作品常以熟悉之日語創作。此詩描繪於動物園所見之動物,以形容比擬具象地點出動物各自的特色面貌,呈現動物園給予一般大眾快樂天堂的美好憧憬,詩句具有孩童真摯的想像與口吻。(杜潘芳格捐贈/國立臺灣文學館典藏)

⁍ 趙雲〈動物大搬家的隨想〉

此篇刊於《新聞晚報》心靈之旅專欄。內容提及從經濟動物的運輸、臺北市立動物園搬家、人對不同動物的「種族歧視」、高雄萬壽山動物園的河馬和孔雀等被民眾攻擊,到動物商品化與天性的落差造成認知不當的受傷事件等,都顯現出80年代多數民眾與動物關係與對待方式。(趙雲捐贈/國立臺灣文學館典藏)

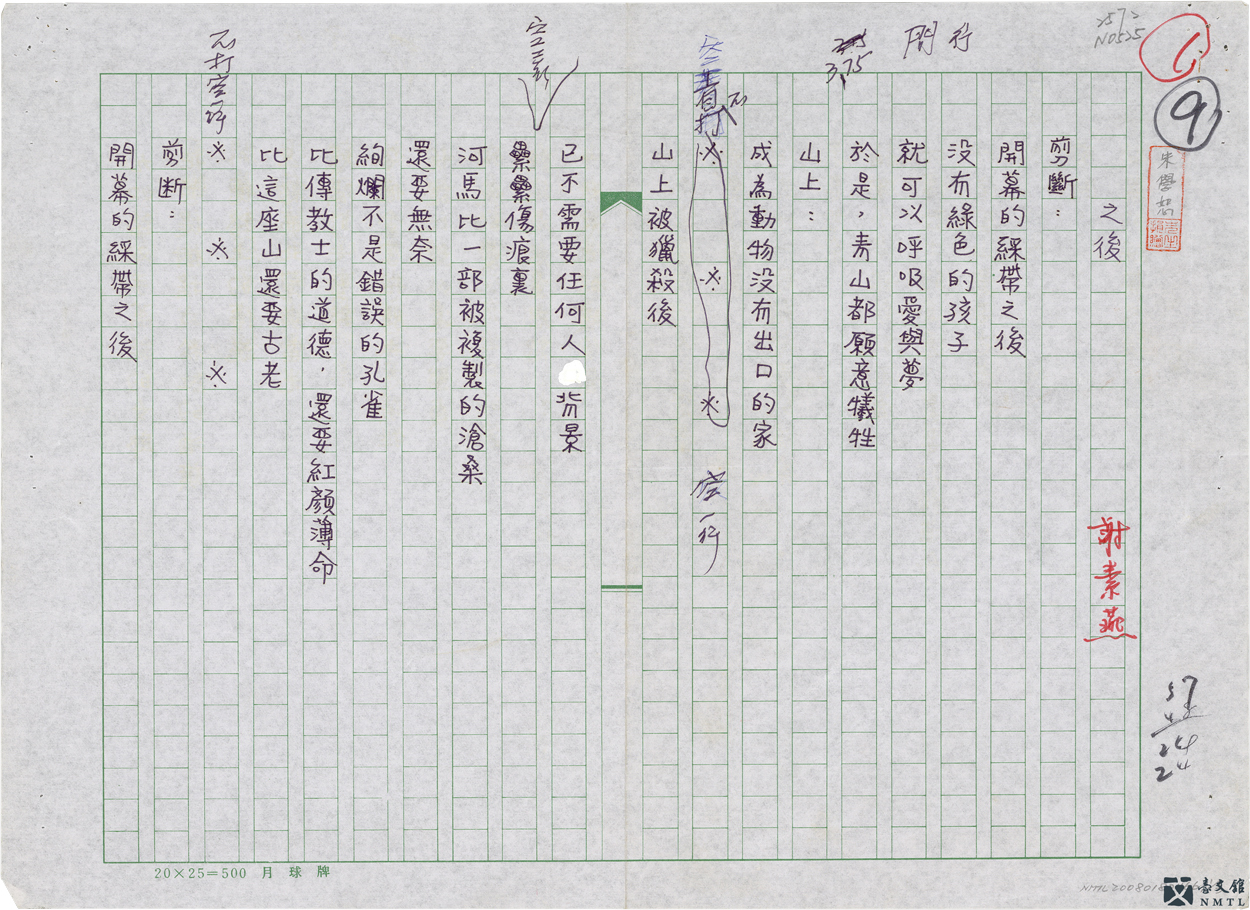

⁍ 謝素燕〈之後〉

此手稿為大海洋詩雜誌的投稿詩作。詩作最後備註「記壽山動物園的河馬被打傷/孔雀毛被拔掉後感」。內容多次以「剪斷:開幕的綵帶之後」對比揭開高雄的發展與變化。(朱學恕創大海洋詩雜誌捐贈/國立臺灣文學館典藏)

☌ ☍ ☌

黃昏出古寺,行行明治橋。宛轉圓山道,風靜柳垂條。

入園觀動物,禽獸各有巢。幼兒纔三歲,憨態智未饒。

見狼云是犬,見虎云是貓。見鹿云是馬,聞者能解嘲。

阿父教獸名,幼兒即應聲。猛虎臨風嘯,幼兒啼又驚。

歸來天昏黑,星光幾點明。抵家猶記憶,說與鄰人聽。

──王少濤〈圓山觀動物園〉,1916

本詩記敘詩人攜幼兒前往當時臺北廳管理的圓山動物園旅遊的經驗,小兒憨態,躍然紙上。由「阿父教獸名,幼兒即應聲」二句,即可看出近代以來,動物園機構多把孩童當作焦點遊客,強調「兒童教育」的功能;家長自也把動物園視為親子之間寓教於樂的場所,某些動物園甚至提供與幼獸近距離接觸的「體驗」。然而,人類任意碰觸動物,不但會造成動物的身心壓力,更容易因此遺忘了人與動物的合宜距離。

✢ ✢ ✢

牠先是腳痛,以後腿腫,馴牠的日本人老以為牠得了風濕,醫藥罔效。駕返瑤池之後,才知道原來有支針扎在腳下面。獸類生病,說不出來,常常會醫錯。那時遠東馬戲班正在臺南表演,八、九月的大熱天,臺南崑山中學的李校長辦學極熱心,把死象要了去,打電話到新竹叫我去。我一想牠已死了兩天了。有前次的經驗,餘悸猶存,真不敢去。勸他把牠埋了,過兩三年挖出來做骨骼標本吧。

──夏元瑜〈十里薰風〉《以蟑螂為師》,1976

外號「老蓋仙」的夏元瑜,長期從事動物標本製作及相關書寫,是知名的動物專家。老蓋仙自述曾做過三隻大象標本,當時在臺南表演的大象「丸子小姐」就是其中第二隻。丸子小姐成為標本後,在考古專家及團隊的協助下進行修復跟維護,他在書中自豪地說,崑山中學整個標本室都是他老夫所做。如今,我們仍能在崑山科技大學,看到於2021年重新永久展示的丸子小姐。

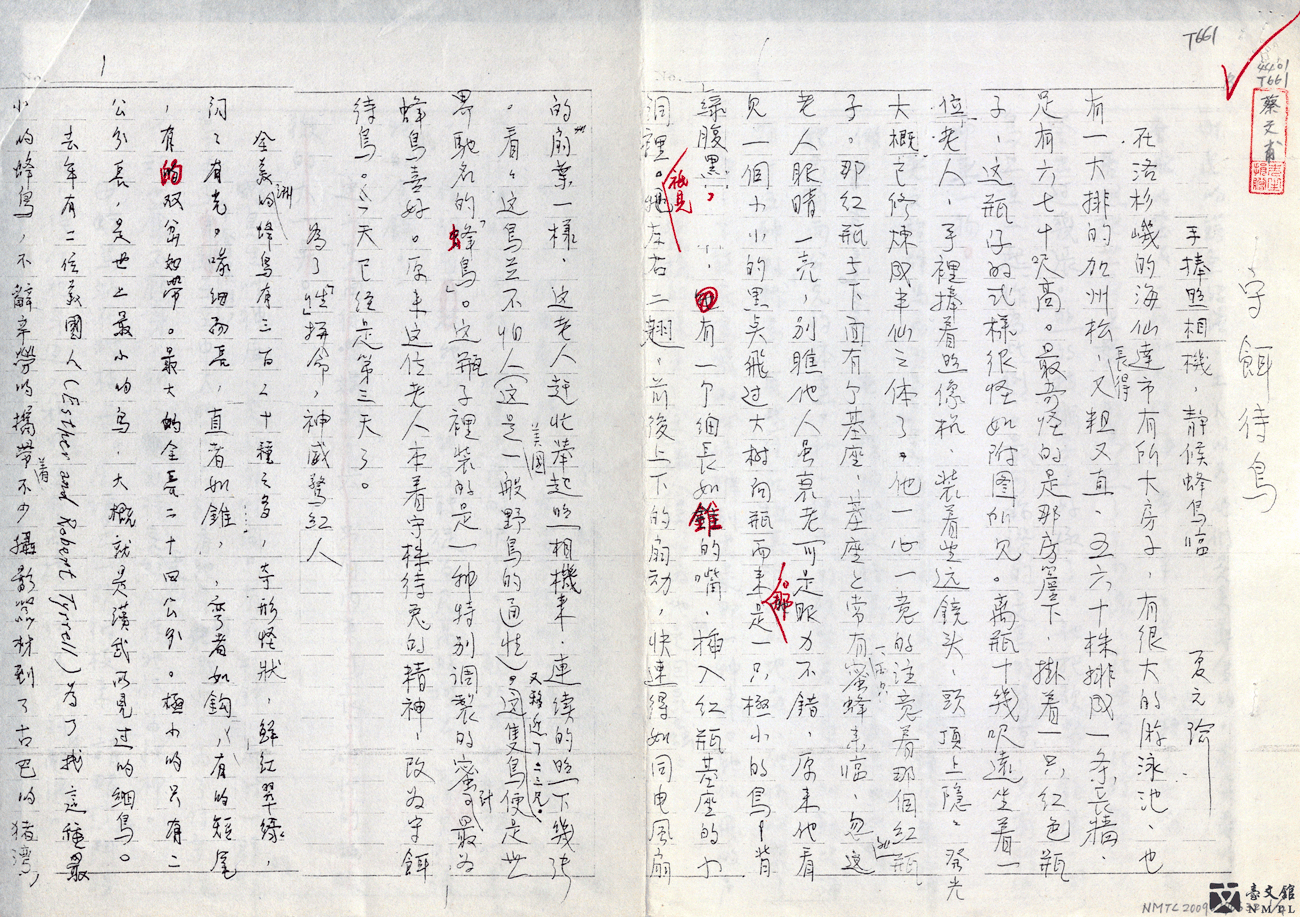

⁍ 夏元瑜〈守餌待鳥──手捧照相機,靜候蜂鳥臨〉

作者曾任北京動物園「萬牲園」的園長;來臺後致力於標本教具製作及教學,後專事寫作,留下些許對動物的觀察與標本製作的歷程記述。此篇為作者以自身在洛杉磯拍攝蜂鳥的經驗,概述蜂鳥的特性,佐以中國古代書籍裡提及的極小鳥兒,帶出蜂鳥的諸多介紹。(九歌出版社蔡文甫捐贈/國立臺灣文學館典藏)

✢ ✢ ✢

我的兄弟汝寧打盹著

我的兄弟汝寧打盹著

禿鷲在很低的天空盤旋

出走的沼澤在大地深處

而他們人類在我身旁

以及槍以及他們人類的眼色

……

而他們人類能滿足這些嗎

我與我兄弟互視

天空那端似不在而又似在的

一圈黑雲

──辛鬱〈桑吉巴獅子〉,1971

萬獸之王和他的族類,悲傷地看著代表叢林法則的天邊黑雲──如今在國立動物園鐵柵裡的牠們,只能遙想當年叱吒草原的威風。這首詩不只寫出「虎落平陽」的動物感傷,更重要的是,在以觀賞導向為安排的人工環境中,這些來自荒野的強大生命被迫遠離家鄉,成為每日無所事事、也沒有空間大展追獵身手的觀賞動物。

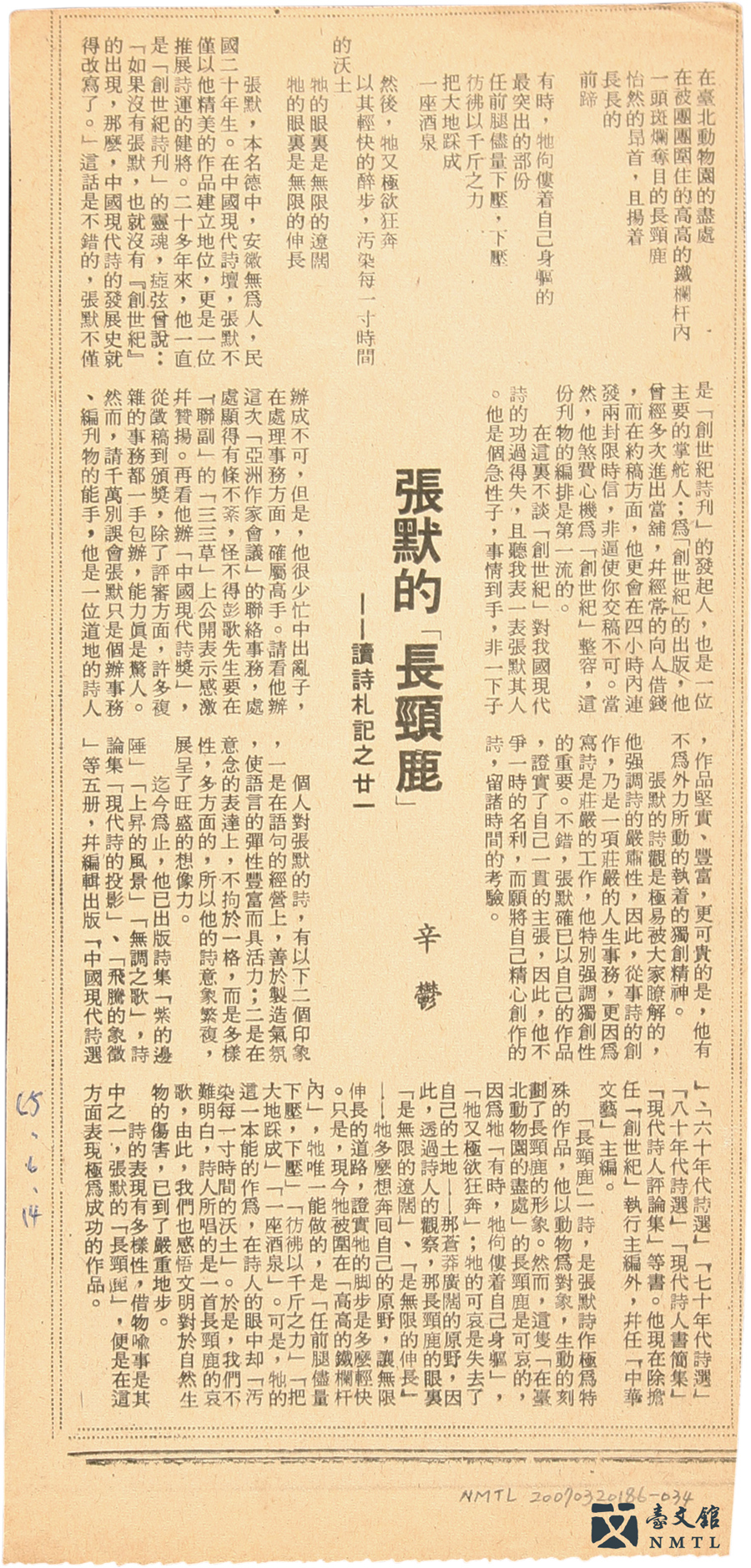

⁍ 辛鬱〈張默的「長頸鹿」──讀詩札記之廿一〉

此件為詩人辛鬱評析張默的現代詩〈長頸鹿〉。詩作內容描述動物園之長頸鹿,前半以文學性的詩意描繪鋪陳;末兩句,帶著讀者穿越長頸鹿之眼,無限的伸長遼闊,更顯其受困園區鐵欄中的哀傷與對原鄉寬廣土地的思念嚮往。(辛鬱捐贈/國立臺灣文學館典藏)

✢ ✢ ✢

林旺年輕的時候可是一隻溫馴堅忍的好兵,國民黨軍隊在中印邊界的山區,發現一群日本兵留下來的象,林旺──那時叫做「阿妹」──就在其中,牠們用自己的腳從中南半島走回四川,沿途沒飯吃了,就賣藝賺糧草養活自己……

一九六九年,林旺五十歲,長了大腸瘤,當時的醫藥技術無法為龐大的象體做全身麻醉,獸醫和工作人員將牠五花大綁,在人象都極端艱辛的無麻醉狀況下,切除了腫瘤。從此林旺性情大變,看到誰都暴怒,其中牠最最最討厭的,就是飼育員和獸醫。

──何曼莊〈戰爭中的動物園〉《大動物園》,2014

作者在本書中,從電影、戲劇、文學,談到世界各地的動物園和動物。「大象林旺」的故事,並不是芸芸禽獸中因為和動物園扯上關係而最悲慘的一則,但讀後仍讓人掩卷深思──我們對林旺的集體情感是真實的,但牠看似受盡矚目的「明星光環」背後,仍是受盡磨難的一生。

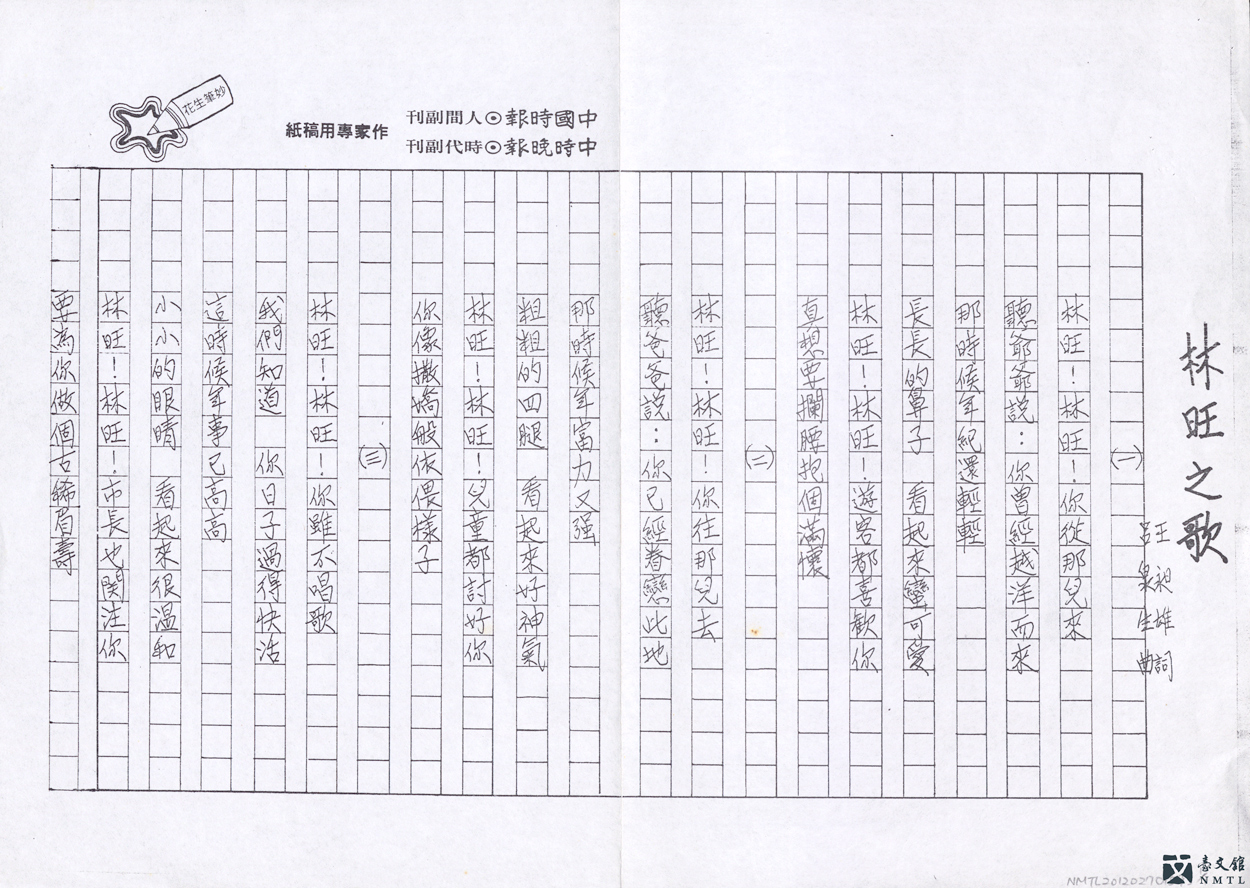

⁍〈林旺之歌〉

此歌為王昶雄與呂泉生合作的作品之一,前者作詞,後者作曲。此手稿為王昶雄謄寫歌詞之手稿筆跡,內容分為三段,分別記述臺北動物園裡一向富有人氣的大象林旺,其童年、中年及老年時期的模樣。(王昶雄家屬捐贈/國立臺灣文學館典藏)

⨈⨈⨈ ⨈⨈⨈ ⨈⨈⨈

✦ 動物是主體?我們要成為重視動物權利與福利的人 𓃰 𓃸 𓃱 ...𓅼

動物的分類展示,是人類對掌握自然世界秩序的慾望展現,一如人類想要掌握文明世界的秩序。然而動物的生活並不需要靠表演領薪水、也不需要分類學決定參觀順序。當代動物園的文學書寫,則展現出另一種慾望:從關注動物權、圈養動物福利,到野放訓練、讓牠們發揮本能天性,從觀察之中提出關注與批判。