巷口那輛吉普車|暫別或永別|醒醒吧!你根本沒有自由!|口香糖般緊黏的標籤

巷口那輛吉普車

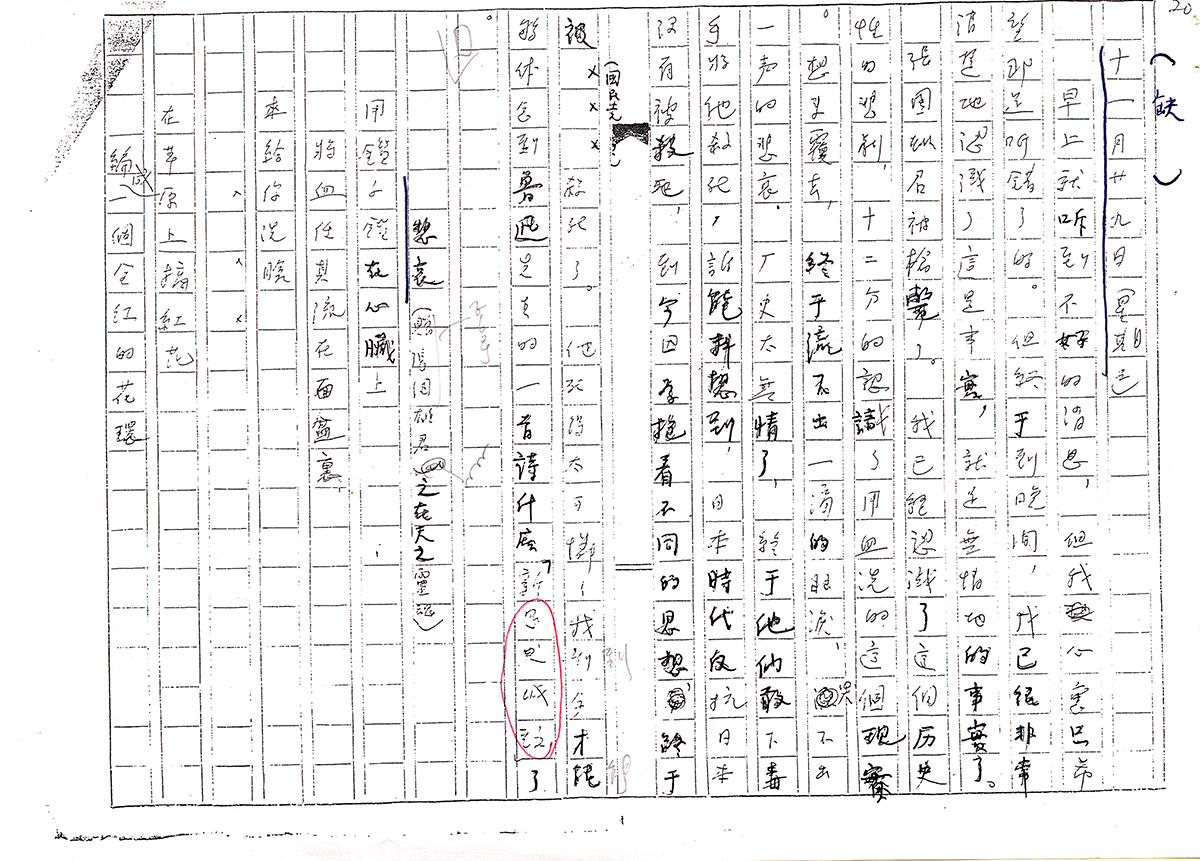

我是誰?我在哪?我在幹嘛?像身處沒有出口的偵訊室,被探照燈的強光照射的人們,失去了時間的辨識感,分不清是日還是夜?是現實還是夢境?這一切,可能都從一場抗爭開始。無論是參與運動、或是日常言行被監控,他們突然被一輛停在巷口的吉普車載走,以為去一趟問話就回來,就這麼入獄了。在獄中,有些人努力寫自白書,期待早日出獄;有些人早已絕望至極,想盡辦法結束生命。

老周,在對峙中,外頭的軍警遞進一份警備總司令部以你和老莊等幾名自治會幹部為首的黑名單;同時在外頭大聲喊話,說只要把名單上的人交出來,其他人就可以平安無事。

***

就在這時,幾名憲警衝破房門,進入寢室,隨手用木棍朝兩人身上一陣胡亂敲擊;鮮血滴落地面,很快就攤成一大片了。軍警一邊叫罵,一邊把他們兩人反剪雙手綑綁起來,強拖下樓。

藍博洲《臺北戀人》(2014)

「我敢保證他們都是匪諜,你看我要不是被打,被修理得到現在還每晨喝自己的尿,以治療內傷,最後他們說如果再不承認,便要把我裝進麻袋,縛起來,丟入海,我想反正這樣也死,就是認了要死,大約可以死得慢些,多活幾天,算幾天,就是我寫下這些自白書的動機。 」

施明正〈喝尿者〉(1982)

聽說,他的死法,非常離奇,他在癩痢頭起床外出洗臉刷牙時,脫掉沒褲帶的藍色囚褲,用褲管套在脖子上,結在常人肚臍那麼高的鐵門把手中,如蹲如坐,雙腿伸直,屁股離地幾寸,執著而堅毅地把自己吊死。

施明正〈渴死者〉(1980)

「什麼叫造反?我不懂。只是農會的陳先生曾拿名冊來叫我蓋章,說是要分配肥料,哪裡知道這名冊竟出了紕漏?在名冊上曾蓋過章的統統進來了。」一絲絲狡猾的暗影掠過了這樸實的老農夫臉上。簡阿淘知道受過臺共訓練的勞動人民,都善於偽裝自己,其實他們都懷有堅定的信念和不可動搖的決心,因為他們窮得一無所有,不怕犧牲自己生命。

葉石濤〈鹿窟哀歌〉(1989)

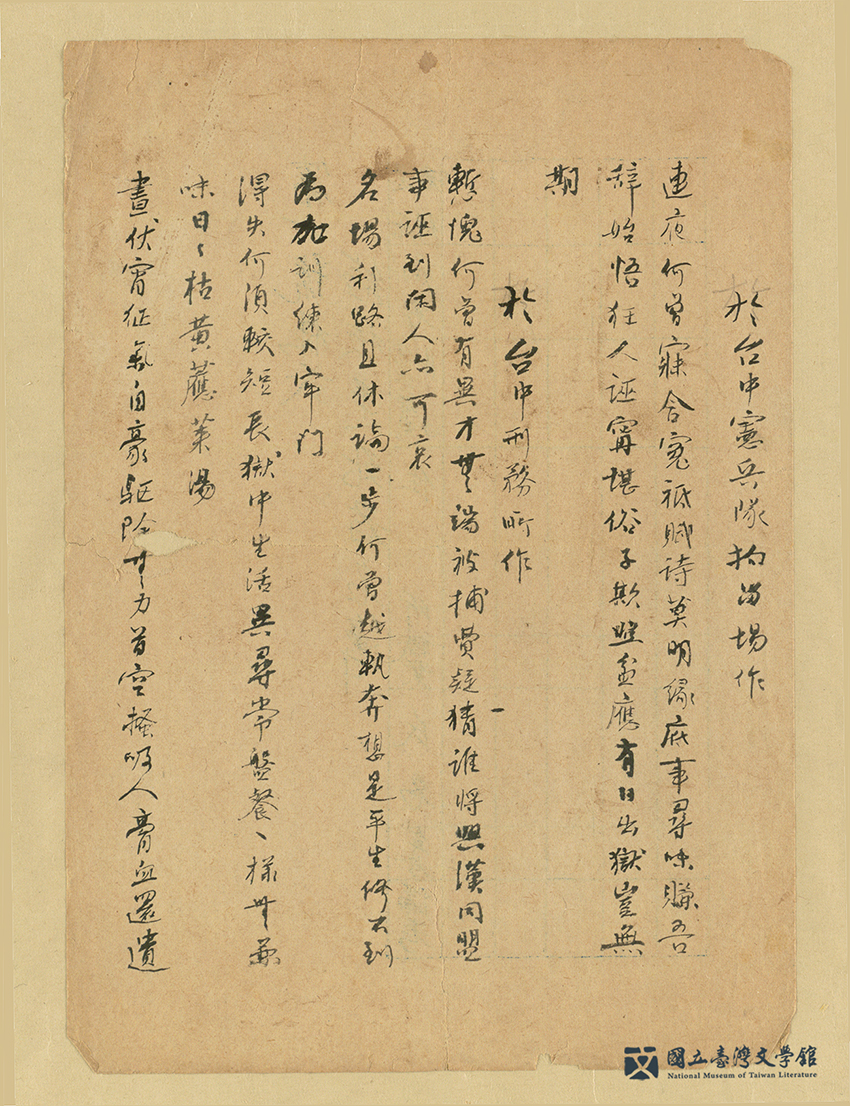

詹作舟 〈於臺中憲兵隊拘留場作〉、〈於臺中刑務所作〉手稿(1950)

暫別或永別

家書是獄中人唯一的寄託,也是獄外家人唯一能得知他們狀況的途徑。有些人的家書成了遺書,他們還來不及與家人聯繫上,就被槍決了,帶著困惑、遺憾、痛苦離去。

身為家中暫時或永遠空缺的角色,這一封封壓力下吞多吐少的真情──對家庭日常的遙遠參與、對家人的最後告別,有的被國家扣押,從未寄出;有的順利送達家中,家人卻害怕受牽連而遲遲不敢拆封。國家的剝奪與至親的拒絕,都令人心碎不已。

丈夫每星期都有信來,如果沒接到信,她就忍不住胡思亂想,擔心他在裡面發生什麼事。這麼多年的來信其實都大同小異,限制兩百字以下的信除了問候寒暄,就是簡單交代身體狀況,根本無法說什麼心裡的話。每封信打開,總是一個「效忠領袖反攻大陸」、「保密防諜人人有責」或「查訖」的藍色印章,提醒她要節制,許多話還有別人看得到。

黃崇凱〈狄克森片語〉(2017)

他返家那日,闔家團圓,即刻吃驚發現高真叫李宗偉、高善叫李宗君,他頗感艱難的把六七年來叫慣的名字活生生嚥下肚,奇怪為何家人完全不察的對他一個交代也沒有,自然得根本不容他開口問他們為何沒照他的意思取名。他不禁想起那十數封取名字的家書,每封溢於言表的滔滔不絕,他們怎會視若無睹,他竟懷疑他們到底看了、收到了他的信沒有,那樣純粹的家書,斷無被沒收的理由……。

朱天心〈從前從前有個浦島太郎〉(1990)

「嘖嘖,一共有七個呢,就像……。」突然欲言還休,覺得在死者家屬面前還是要留點情面。

其實他們早已聽到外面在傳,「這是綁好的一串毛蟹,一串七隻,只要從繩頭一拉,一隻也逃不了。」

郭松棻〈月印〉(1984)

經歷了半個多月的折磨刑訊,十月一日,中共政府成立兩週年那天,博子和另外七十幾個「匪諜」一起被集體槍殺。聽說他們一字排開面向牆站著,行刑隊故意一個一個槍決,讓你在死前還得先感受到旁邊的人中彈癱瘓、因痛楚而哀啼而失盡尊嚴的種種反應……。

楊照〈一九八九.圳上的血凍〉(2003)

醒醒吧!你根本沒有自由!

監禁必定不自由,然而,不受監禁就是自由嗎?逃亡者為了生存受盡磨難;無處可逃者,開始幻想,只能在小說中實現的願望──消失。即便消失了,也帶著不被理解的無奈。入獄、逃亡、消失,徘徊在這些選項、只有這些選項的他們,其實誰都沒有獲得自由。而當初許多人不惜拋離故鄉直奔的香港,現在仍然自由嗎?自由得來不易,恐怕也隨時會失去。

如果在臺灣乖乖的被捕,被關在火燒島,也許度過了十年種芋頭的日子就解決了。那樣一來,只要浪費十年的青春就可以了。事實上和我一起組織秘密結社的人之中,有人被判刑九年,也有人被判刑七年。然而,拒絕這種刑罰而遠走高飛到香港的我,卻必須在沒有鐵窗的牢獄過著不知何時才能結束的流浪生活。

如果在臺灣乖乖的被捕,被關在火燒島,也許度過了十年種芋頭的日子就解決了。那樣一來,只要浪費十年的青春就可以了。事實上和我一起組織秘密結社的人之中,有人被判刑九年,也有人被判刑七年。然而,拒絕這種刑罰而遠走高飛到香港的我,卻必須在沒有鐵窗的牢獄過著不知何時才能結束的流浪生活。

***

我們是愛自由而抛離故鄉的。我們是追求自由而來了這裡的。然而,我們所得到的自由是滅亡的自由、餓死的自由、自殺的自由,都是屬於沒有資格做為人類的自由。

邱永漢〈香港〉(1955)

「他最近又常提想回臺灣去,不過他講講罷了,他知道他以前有過紀錄,搞不好還在黑名單上……她爸爸甚至無聊到教孩子講臺灣話,你說她爸爸是不是有點頭腦不清楚。」

***

「爸爸也喜歡教小薇種菜,就是用一點點水把『仔仔』埋進土裡……爸爸還要小薇把泥土握在手裡,好黏好軟又好好玩,爸爸說,那是世界上跟我們最親,最不會丟掉我們的東西。」

平路〈玉米田之死〉(1983)

竟幻化成了一隻大鳥,騰空飛起,兩翅張開來,足足有一、二十公尺長,那鳥在他田地的上空,盤旋繞飛了三匝,叫聲如嬰兒泣奶,似乎依依不捨地愈迴愈高,最後,哀鳴著往南方而去……。

吳錦發〈消失的男性〉(1985)

張冬芳 張冬芳逃亡日記手稿影本 (1950)

口香糖般緊黏的標籤

以為盼到藍天的囚犯,只盼來一團緊緊跟隨的烏雲。出獄後不但周遭的人刻意保持距離,不一定屬實的舊政治資料,也剝奪了他們與家人的工作機會。試想如果你是老闆,雇用了一名曾是政治犯的員工,時不時有特務來觀察他的言行舉止、詢問他的工作狀況,把客人都嚇跑了,你還敢雇用嗎?

「不一樣。我們和良民不一樣。」謹洲在敬遠剛放出來的時候就告誡過他,「像我家就經常,欸,經常來查戶口。搬到哪裡都跟著你,你的檔案都跟著你,管區警員都有你的資料,特別注意你。欸──」謹洲單手做個六字,小指晃到敬遠鼻子前面,「六十歲,我留意過,到六十歲以後他們才不來了。」

「不一樣。我們和良民不一樣。」謹洲在敬遠剛放出來的時候就告誡過他,「像我家就經常,欸,經常來查戶口。搬到哪裡都跟著你,你的檔案都跟著你,管區警員都有你的資料,特別注意你。欸──」謹洲單手做個六字,小指晃到敬遠鼻子前面,「六十歲,我留意過,到六十歲以後他們才不來了。」

蔣曉雲〈回家〉(1993)

如今這些熟人遠遠的看見他來了,像見了鬼似的趕忙躲開側著臉拐進岔路去,有些人則瞪著白眼定定的直視著他,不發一言地大步走過去;這好比他是個瘟神會給他們帶來疫病似的。

葉石濤〈邂逅〉(1989)

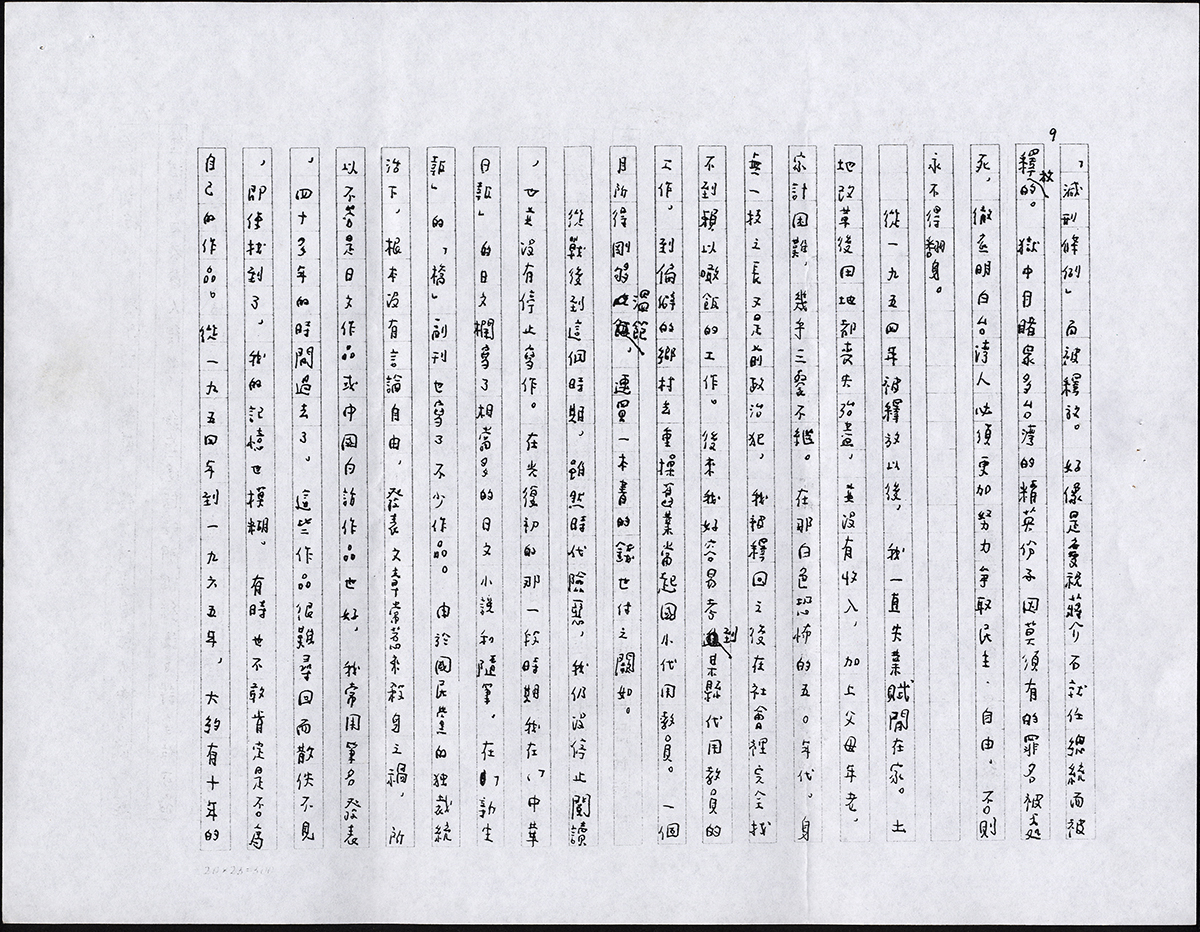

糟糕的是我跟世界上任何一個地方的小知識分子一樣,身無一技之長,真是個「無用的人」。我之所以淪落到變成一個臨時工友也是理所當然,否則三餐也無以為繼了。

葉石濤〈吃豬皮的日子〉(1988)

葉石濤 葉石濤自傳手稿影本 (1992)

.png)