1949年中國大陸政權改轍,臺灣和中共隔著海峽對峙,香港成為相對開放的空間,容納各種意識形態競逐,香港文學也因此博雜豐富。

然而,冷戰架構下的香港為「自由世界」前哨,與「共產世界」隔岸相對,文學難免受政治左右,社會也因而留下傷痕。香港開放的空間卻也成為她的優勢,現代文藝思潮的引入、生成與交流,影響力遍及臺灣乃至東南亞各地,展示香港文藝軟實力。

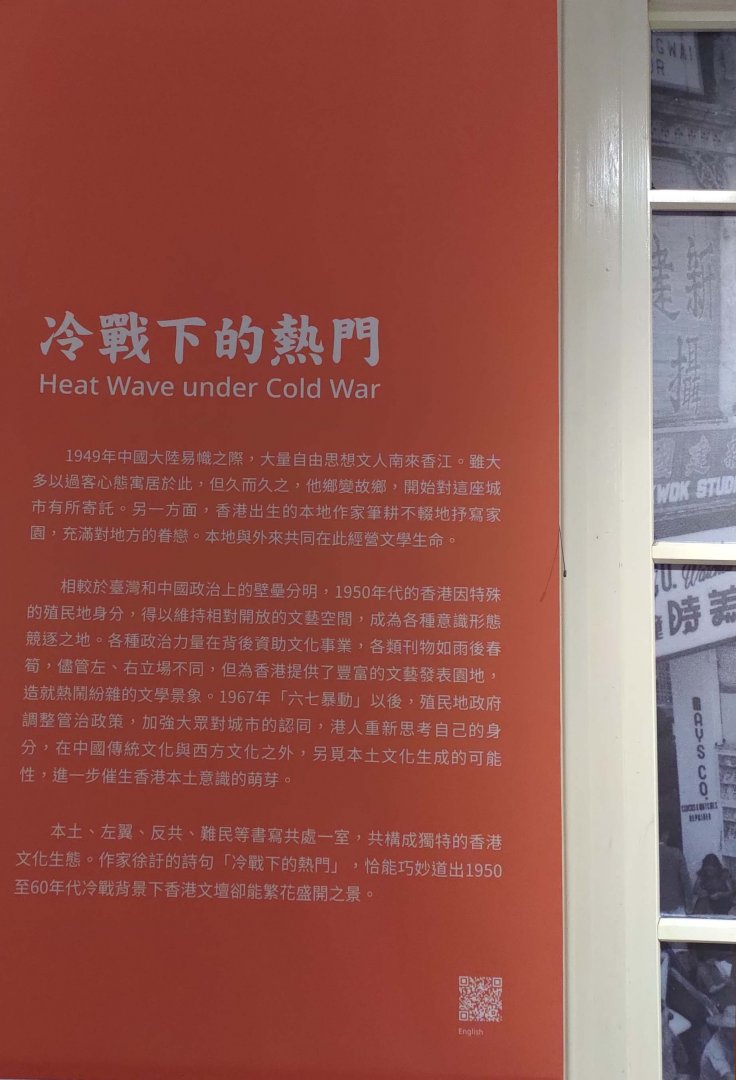

冷戰下的熱門

這是陰差陽錯的年代;這是將錯就錯的年代。

──陳慧〈日光之下〉(2016)

1949年中國大陸易幟之際,大量自由思想文人南來香江。雖大多以過客心態寓居於此,但久而久之,他鄉變故鄉,開始對這座城市有所寄託。另一方面,香港出生的本地作家筆耕不輟地抒寫家園,充滿對地方的眷戀。本地與外來共同在此經營文學生命。

相較於臺灣和中國政治上的壁壘分明,1950年代的香港因特殊的殖民地身分,得以維持相對開放的文藝空間,成為各種意識形態競逐之地。各種政治力量在背後資助文化事業,各類刊物如雨後春筍,儘管左、右立場不同,但為香港提供了豐富的文藝發表園地,造就熱鬧紛雜的文學景象。1967年「六七暴動」以後,殖民地政府調整管治政策,加強大眾對城市的認同,港人重新思考自己的身分,在中國傳統文化與西方文化之外,另覓本土文化生成的可能性,進一步催生香港本土意識的萌芽。

本土、左翼、反共、難民等書寫共處一室,共構成獨特的香港文化生態。作家徐訏的詩句「冷戰下的熱門」恰能巧妙道出1950至60年代冷戰背景下香港文壇卻能繁花盛開之景。

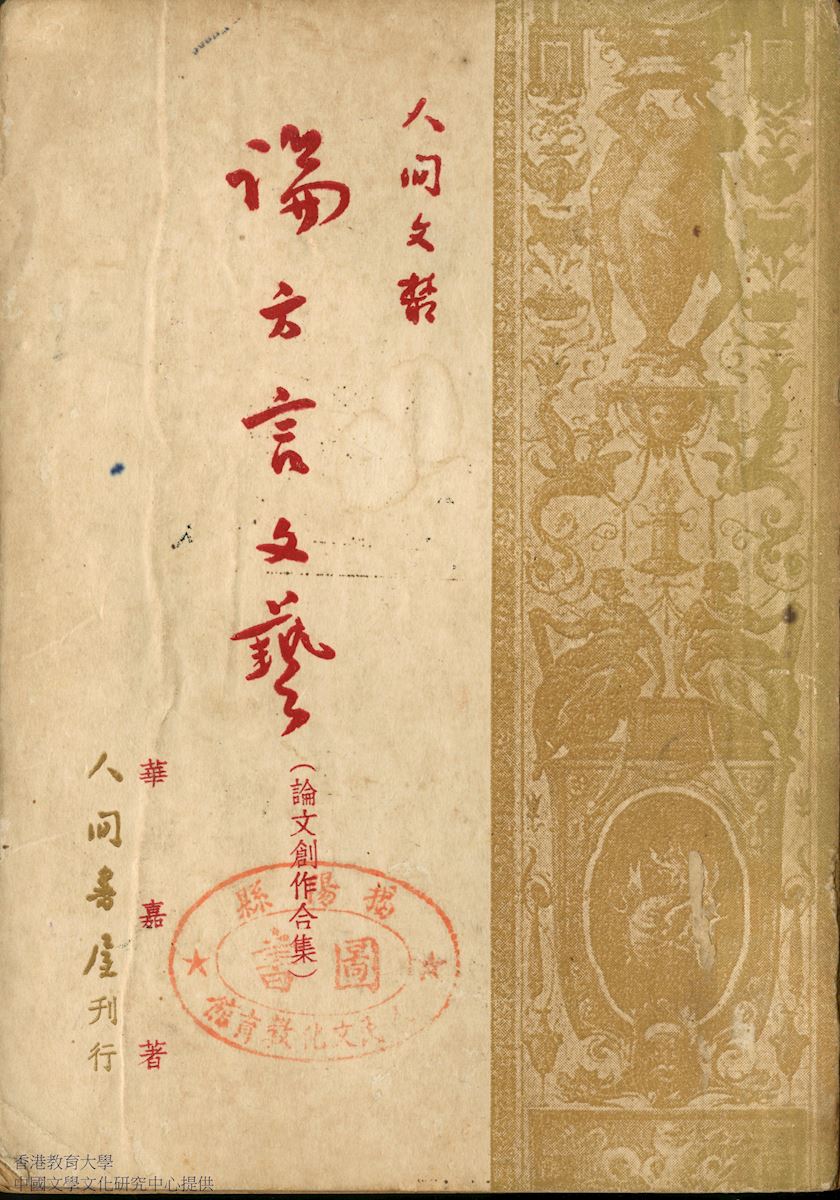

▲ 華嘉《論方言文藝》/香港:人間書屋/1949

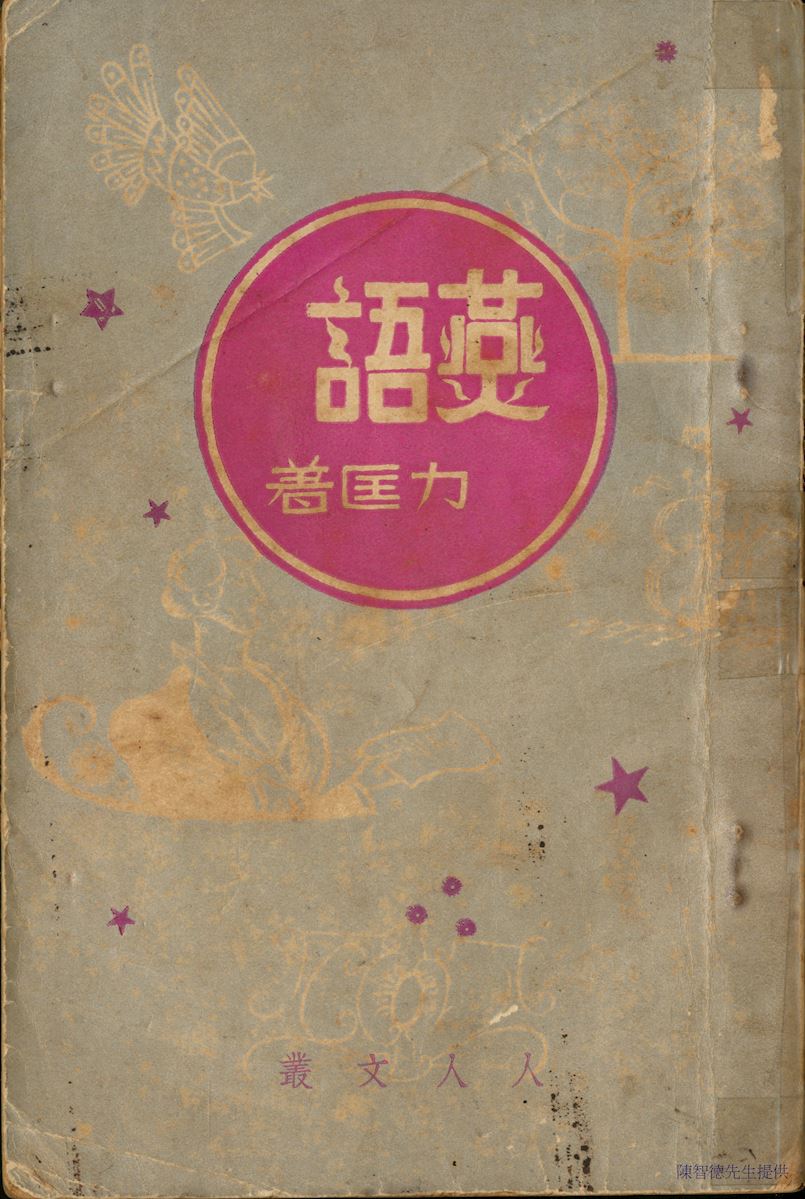

▲ 力匡《燕語》/香港:人人出版社/1952

.jpg)

▲ 唐人《金陵春夢》/香港:文宗出版社/1955

.jpg)

▲ 岳騫《瘟君殘夢》/臺北:明雄出版社/1976

.jpg)

▲ 黃谷柳著,島田政雄、實藤惠秀譯《蝦球物語》/東京:三一書房/1950

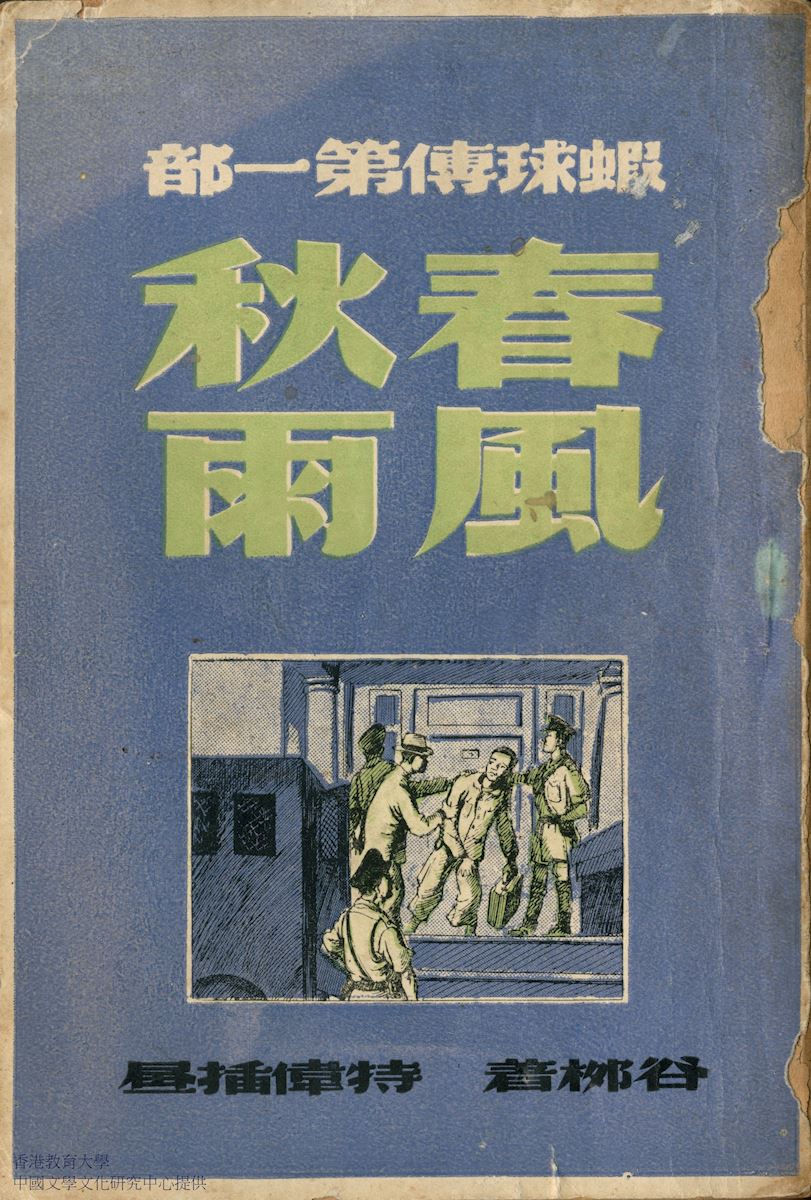

▲ 谷柳《蝦球傳第一部:春風秋雨》/香港:新民出版社/1948

.jpg)

▲ 張愛玲《秧歌》/香港:今日世界出版社/1954

.jpg)

▲ 舒巷城《太陽下山了》/香港:南洋出版社/1962

現代主義風景

.jpg)

我死就是死了。那班人還在談論與研究甚麼呢?在談論研究我的空虛的快樂嗎?

──崑南《地的門》(1961)

1956年馬朗創辦現代主義刊物《文藝新潮》,成為香港現代主義文藝思潮的先行者。1950年代後期至1960年代,現代主義浪潮席捲香港,出現許多現代主義詩作、詩論及小說創作,轉向內心世界的探索。

在《文藝新潮》、《香港時報》副刊「淺水灣」和《好望角》等現代主義刊物蔚然成風的同時,臺灣幾本重要的現代主義刊物如《現代詩》和《創世紀》等也遙相呼應。這些刊物不僅分別是臺、港現代主義作家的重要園地,彼此亦有頻繁的相互交流,對當時臺、港兩地的現代主義發展影響甚深。

儘管臺、港現代主義發展與興盛的成因不盡相同,但兩地文人的互動、作品的交流,確實使現代主義風潮成為兩地當時一道至為壯觀且具代表性的文學風景。

.jpg)

▲ 《文藝新潮》創刊號/1956年3月

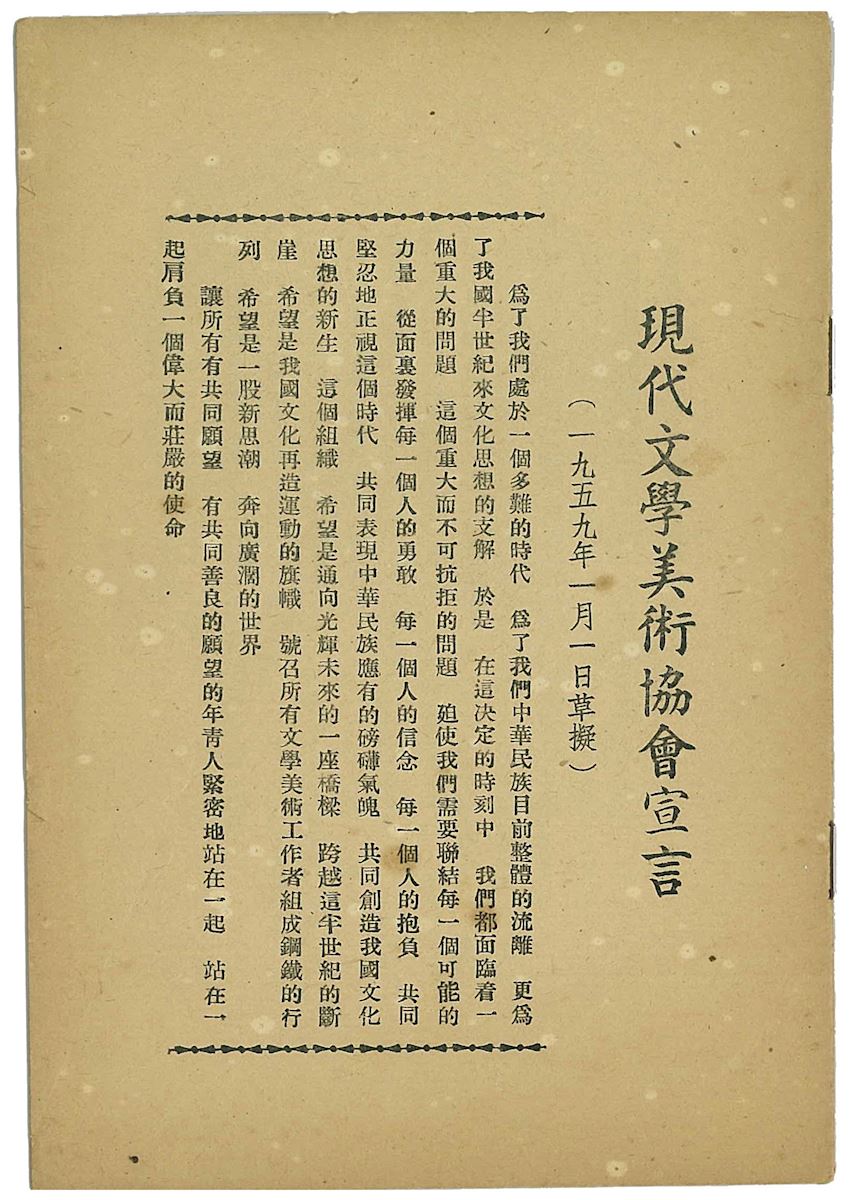

▲ 〈現代文學美術協會宣言〉(複製本)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

(1).jpg)

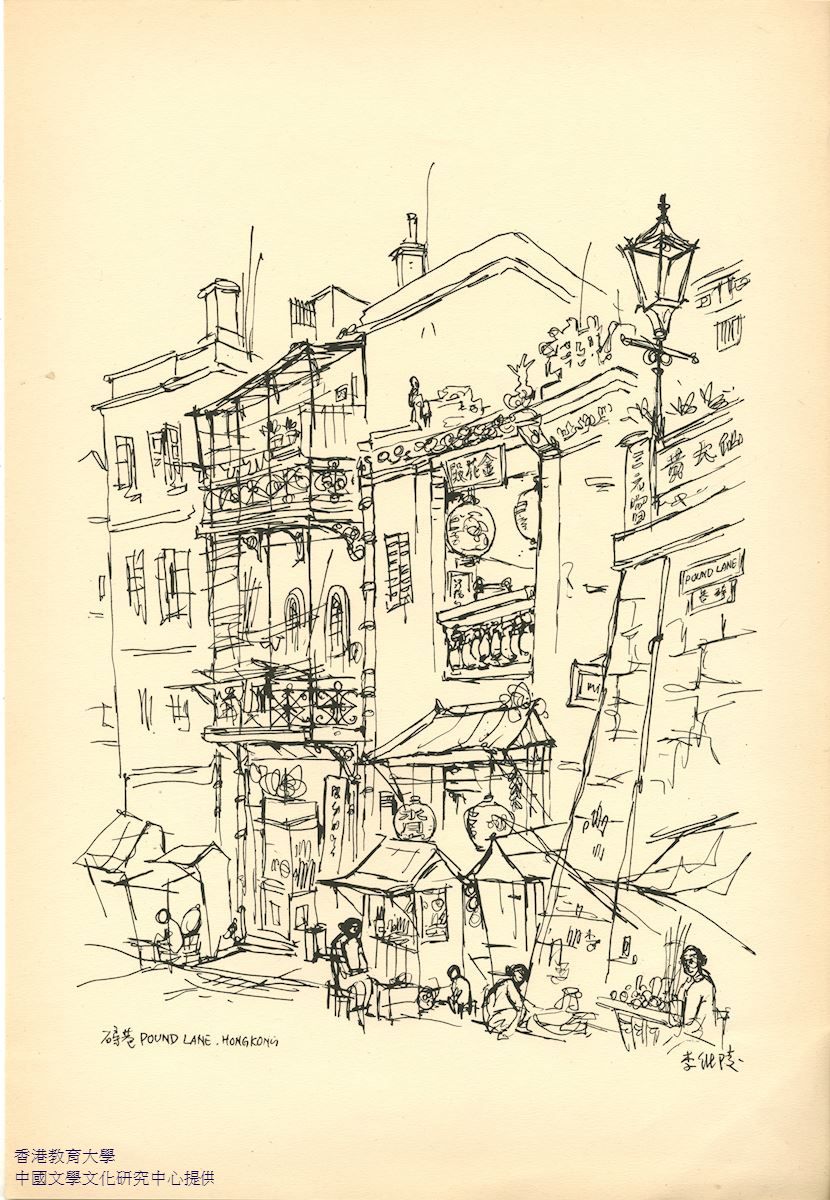

▲《李維陵畫集》/香港:大宗出版社/1975

▲ 劉以鬯《酒徒》/香港:海濱圖書公司/1963

# 香港文學小故事

問:作家力匡曾經在1950年代主編《人人文學》,他的詩集也屢因暢銷而再版。出身廣州的他,早在1930年代就因為一碗三分錢的紅豆沙與香港結下不解之緣……

答:記憶的紅豆沙味力匡在1930年代來港避難,當時是個中學生,只能在深水?北河街吃碗三仙(即三分錢)的紅豆沙。一盅兩毫的龜苓膏太矜貴,亦不能改變他的喜好。

紅豆沙的味道使他夢見香港的街道、電車、山頂,更帶他再一次來到香港。他在1950年代主編香港的文藝刊物《人人文學》及《海瀾》,著有詩集《燕語》、《高原的牧鈴》等,是少數再版詩集的詩人。1958年他到新加坡從事教育,再次告別香江。

相隔二十七年,他以旅客的身份回來,物是人非,但對香港的情感始終不變。他於〈三個香港〉中寫道:「我點頭,我自然會重回香港,我下一次『重回香港』,不是二十七年後,頂多一兩年,我會再寫『怡東』,再到中環飲茶,再坐一次電車,和過海渡輪。下一次,我對香港就不會那麼陌生了。」可惜沒有下一次,1991年平安夜力匡於新加坡逝世。

問:香港本土作家舒巷城的小說《太陽下山了》描繪香港日常生活,這部長篇小說1984年在中國出版時,為什麼被改名為「港島大街的背後」?

答:關於舒巷城《港島大街的背後》的背後舒巷城是香港重要本土作家,他的長篇小說《太陽下山了》是重要代表作之一,這部作品1961年1月至10月先連載於《南洋文藝》雜誌,翌年1月由南洋文藝出版社初版。1979年1月香港文學研究社曾重新出版此書。

1980年代初,隨著中國改革開放,香港文學逐漸引起中國學者關注,廣州花城出版社策劃及選印了一些香港文學重要作品,《太陽下山了》名列其中,於1984年10月出版,但因某種「忌諱」而將書名改為《港島大街的背後》印行,據說作者曾為此感嘆不已。

1999年10月,香港花千樹出版公司重排本書出版,列為「舒巷城小說集」之一,2008年6月又出版了《太陽下山了》紀念版。

一本書從《太陽下山了》易名為《港島大街的背後》,背後所反映出來的是時代的無奈,也見證了政治對文學無所不在的影響力。

問:香港作家梁秉鈞回顧自己初次閱讀另一位香港作家馬朗的詩作,竟然是在他14歲時,因為一本臺灣出版的《六十年代詩選》才「發現」這位詩人······

答:「發現」馬朗"我是六○年代初期「發現」馬朗(馬博良)的詩作的。"

1962年,十四歲的梁秉鈞在香港大會堂圖書館,借到臺灣出版的《六十年代詩選》,從中認識香港作家馬朗及其作品,次年在昔日的《文藝新潮》讀到馬朗的北角,也是他成長中的北角:

有一天晚上,我在這附近閒逛,在擺著大光燈的棋檔旁邊,見有人擺賣舊書。在一堆堆《西點》、《藍皮書》和星相測字的舊書之間,發現了一疊名叫《文藝新潮》的舊雜誌,每本只賣兩角,我連忙買下了。

當時距離《文藝新潮》停刊不過四、五年光景,過往香港的中文教育不會關注和保留當下的文學,文藝青年只能從非正規的途徑「發現」香港文學,而文學也一直依靠這種深沉的方式傳承和啟蒙。

1983年,梁秉鈞在馬朗《焚琴的浪子》回顧了這段「發現」的經歷。

問:香港導演王家衛的電影《花樣年華》由張曼玉、梁朝偉主演,你知道這部電影的靈感,來自哪位香港作家的哪一部小說嗎?

答:《花樣年華》與劉以鬯

香港作家劉以鬯的小說《對倒》,正是《花樣年華》的創作起源,除了在片尾特別嗚謝這位小說家之外,電影完結時出現的過場字幕也特別引用了《對倒》內的文字。儘管不是原著直接改編,但文學與電影交織成的動人故事,跨越時空、媒介的限制勾引著觀者的思緒與想像力。一本1972年發表的小說及一部2000年上映的電影,交錯成一個1960年的香港故事。

其後的電影《2046》,則深受劉以鬯另一部作品《酒徒》的影響。《酒徒》創作於上世紀60年代初,被譽為「中國首部意識流小說」,是香港文學的經典作品。王家衛接連拍攝《花樣年華》和《2046》,創作靈感皆來自於劉以鬯,顯見其文字引人入勝,令大導演心醉不已。