「我城」及其他| 未來往哪去?| 電子連儂牆| 香港文學重要時刻| 香港文學小故事

1970年代起,香港本土意識逐漸萌芽。進入1980年代,香港前途問題浮上檯面,各種立場與論調競逐,歷史、文化、身分成為熱門關鍵詞,卻拂不去「我城」前方的霧色。

縱使「回歸」已成過去式,「五十年」不變的承諾仍再次畫下一道死線,被時間追趕、壓縮似乎成為香港人的常態。世界的一切在急速變化,文學亦然,對壘與保護主義盛行,何嘗不是一種新冷戰的成形,城市與作家如何自我安放,成為當前重要課題。

「我城」及其他

.jpg)

你把身分證明書看了又看,你原來是一個只有城籍的人。

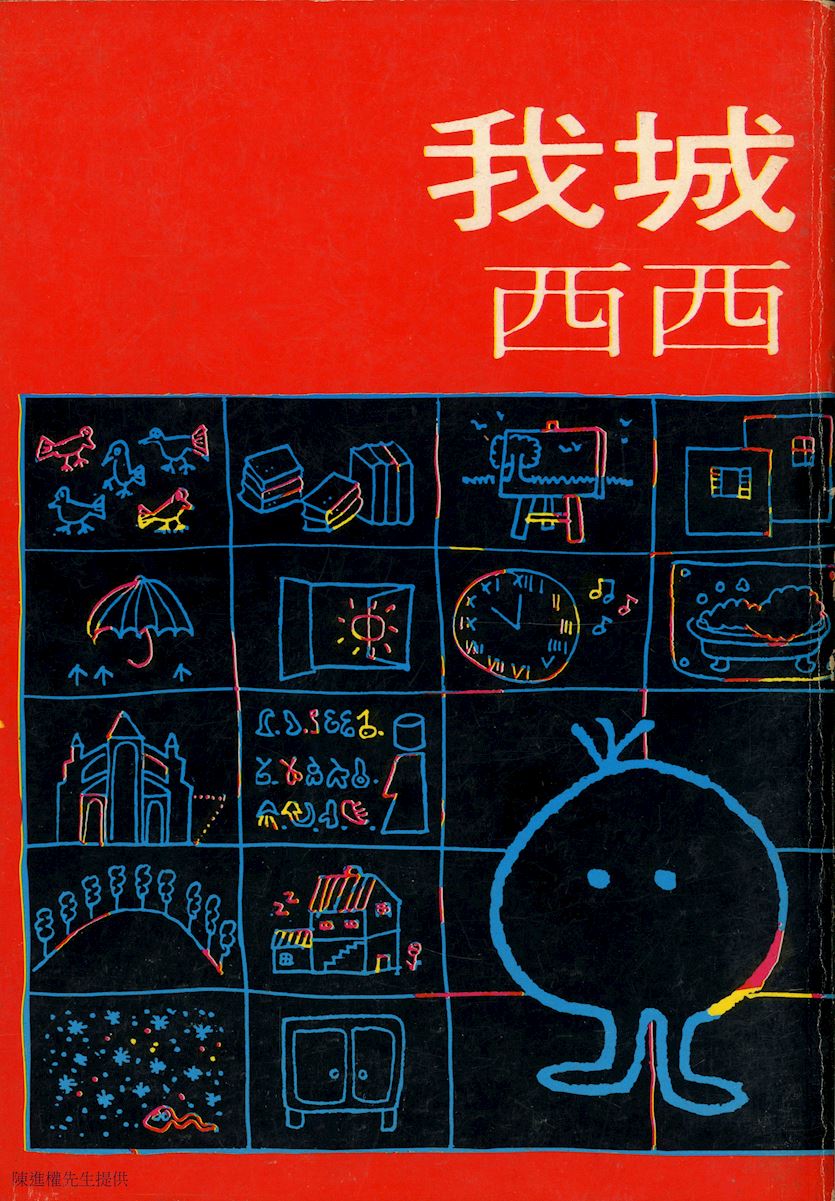

──西西《我城》(1975)

1970年代以後,戰後土生土長的一代逐漸成為香港社會的新興力量,「以此地為家」的香港意識開始萌芽,本土作家開始思索自身的處境並關懷城市社會的現實。

1984年中英結束香港前途談判、發表「聯合聲明」,香港正式進入主權移交的過渡期,各界爭相就香港的歷史、文化、身分發言,香港作家分別以「浮城」、「失城」、「狂城」或「傷城」命名「我城」,顯示對前途的焦慮不安,以及對未來的諸多想像。

九七之前的香港瀰漫各種論調,香港作家也不斷書寫小故事以對抗國家的大論述,提醒我們單一的歷史敘述不可盡信,也不存在單純、唯一的閱讀方式,香港故事的多重版本,反而讓我們更清楚看見這個城市的紋理。

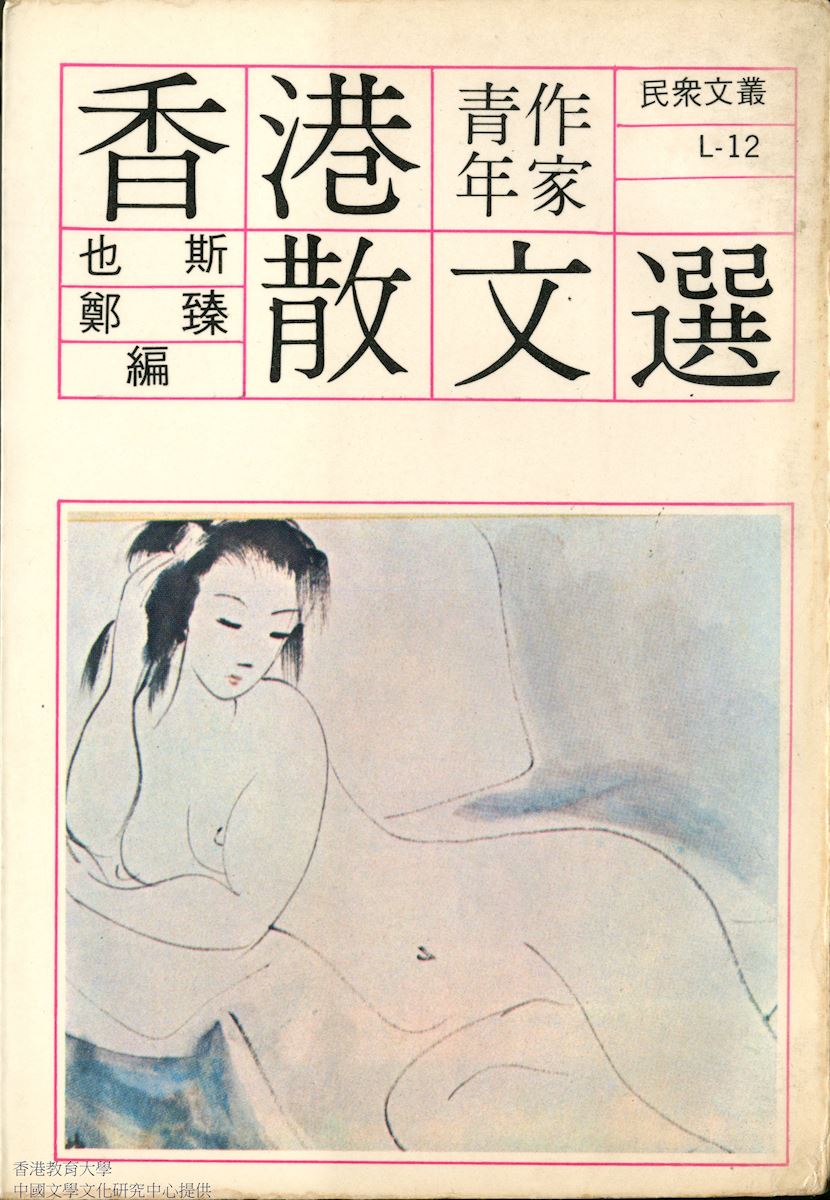

▲ 也斯、鄭臻編《香港青年作家散文選》/臺北:民眾日報出版社/1979

▲《八方文藝叢刊》第1輯/1979年9月

▲《素葉文學》第1期/1980年6月

▲ 鍾曉陽《停車暫借問》/臺北三三書坊/1981

▲ 西西《我城》/香港:素葉出版社/1979

▲ 李碧華《胭脂扣》/香港:天地圖書出版社/1984

▲ 董啟章《地圖集》/臺北:聯合文學出版社/1997

未來往哪去?

.jpg)

那時,我們才發現,原來一直把人們束縛起來的,並不是注視或言論,而是某種早已被視為尋常的習慣。

──韓麗珠《縫身》(2010)

九七過後,香港前途暫時塵埃落定,作家陳冠中以「什麼都沒有發生」反襯社會的種種激情和紛擾,但主權移交後的香港並非真的「什麼都沒有發生」。面對「五十年」不變的承諾,隨著時間不斷向前邁步,香港人仍持續反覆思考城市的各種問題。

在時間和空間急速消逝、變化的城市,作家筆下的都市空間充滿異化的距離感,反映我城經濟掛帥、過度開發,海洋波滔不斷退縮成陸,唐樓舊屋不停讓位給玻璃帷幕,引起發展和保育的拉扯、新與舊的辯證;民族主義和本土主義孰重孰輕,或是如何在光譜的兩端之間尋覓一個位置安放自我、安頓幾代香港人。香港作家持續以書寫叩問香港的前途。

2047,五十年的期限,香港的未來往哪去?

▲ 陳浩基《13.67》/臺北:皇冠出版社/2014

▲ Mr. Pizza《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅van》/香港:有種文化出版社/2014

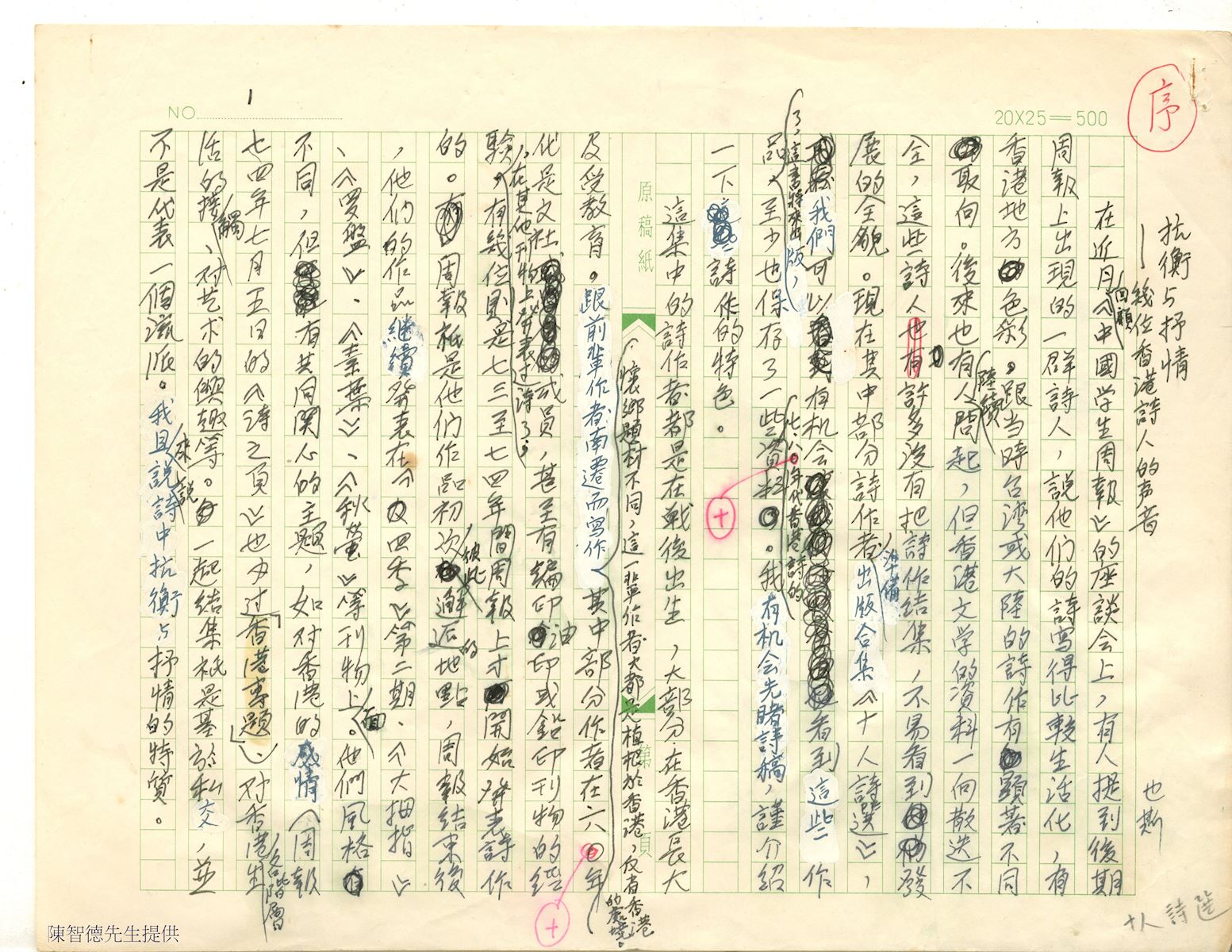

▲ 也斯手稿〈抗衡與抒情──詩人的聲音〉

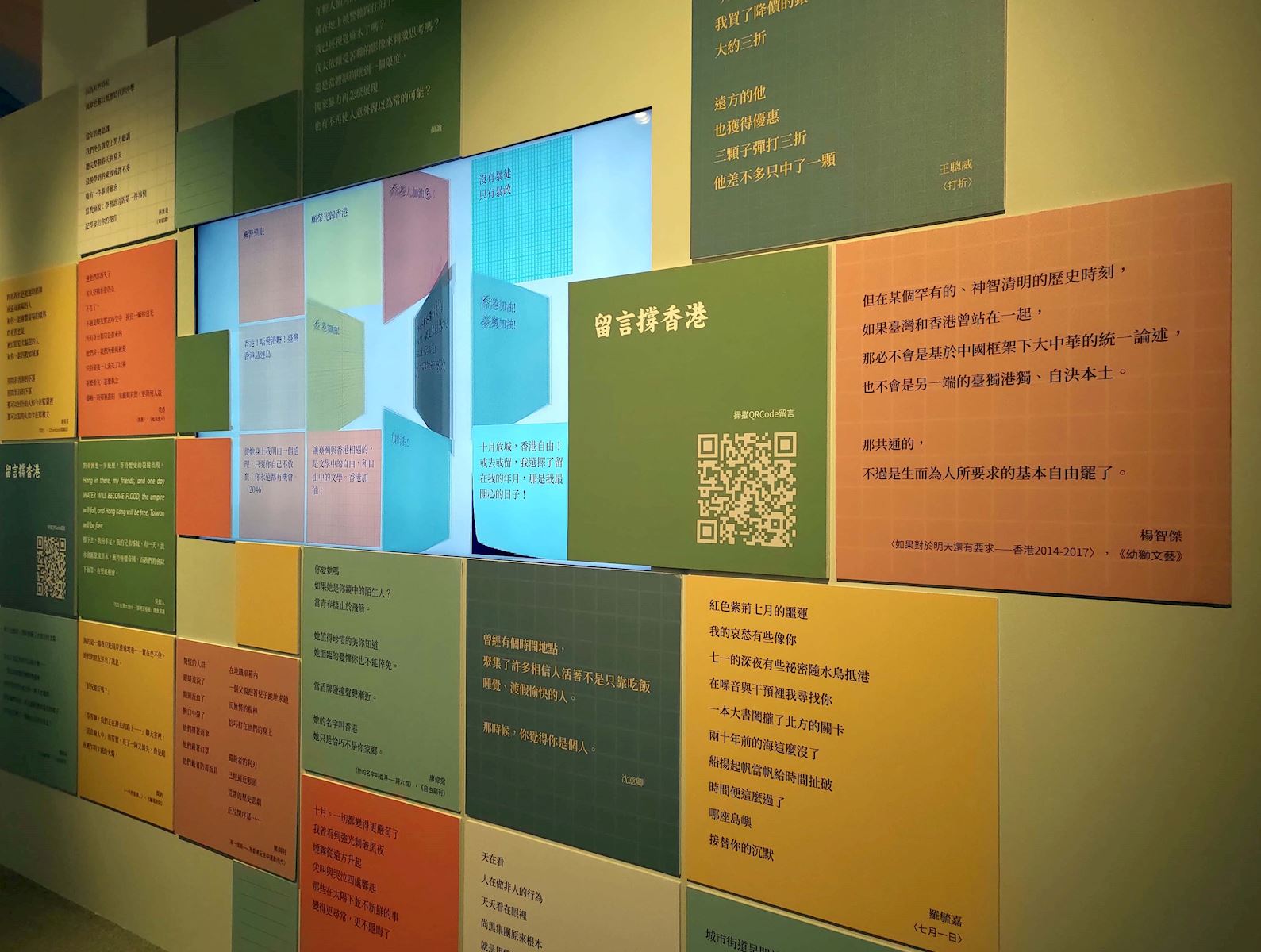

電子連儂牆

除了摘錄港臺作家聲援香港反送中的詩文外,觀眾也能透過QR code連結留言,並及時呈現在電子螢幕上。

留言網址:http://es.brightideas.com.tw/chat2019/front/

香港文學重要時刻

1971

釣魚臺主權爭議引起「保釣運動」。

1972

香港大學學生會舉辦青年文化節,開始了第一屆青年文學獎,《中國學生周報》開始有「香港文學」的討論。

1974

中文成為法定語言。

1975

1月至6月,西西《我城》連載,「我城」一詞後來成為香港人標誌身分的重要象徵。

1984

12月,簽訂《中英聯合聲明》,確定香港主權移交中國及「一國兩制」方案。

1986

9月,「香港文學研究會」成立。

1989

6月,北京爆發「六四天安門事件」,大規模港人上街遊行抗議,聲援民主運動。

1990

4月,《香港特別行政區基本法》發布。

1995

6月,「香港藝術發展局」成立,成為香港在推廣與支持各類藝術活動(包括文學)的重要官方機構。

# 香港文學小故事

問:現代主義詩人馬朗的詩作〈舊金山組曲〉,居然橫跨美國、新加坡、香港3地,經歷3個刊物、3位文人轉交,最終才順利刊出?

答:波折重重的舊金山組曲

《文藝新潮》停刊,現代主義同人各散東西。馬朗因公務移居美國,多年後寫成〈舊金山組曲〉請李維陵發表。李最初把組詩發給一份文藝刊物,遭到退稿,於是把原稿複印寄予新加坡的楊際光,楊認為在星馬地區報章發表意義不大,一直保留詩稿,擱在常用的皮包裡。一次他與劉以鬯通信,得悉香港的《四季》,於是又把稿子複印,請劉轉交《四季》的梁秉鈞發表。

〈舊金山組曲〉六首詩原訂於《四季》第3期發表,然而該刊又因經濟問題無法出版,梁秉鈞並沒有把詩寄往別處,而是連同楊際光(署名羅謬)說明馬朗詩作的飄泊歷程的〈後記〉轉交《大拇指》,最終刊於1976年10月8日出版的第41期。

同年九月《美洲三十絃》由創世紀詩社在臺灣出版,標誌馬朗的復出。

問:香港作家侶倫在戰爭50年後,才因為一篇老舊的論文,發現自己年輕時在戰爭前寫下的作品。可是,這篇作品,卻是以另一個名字「貝茜」署名······

答:侶倫與貝茜侶倫在晚年出版《向水屋筆語》憶述香港文學草創事蹟,可是早期作家凋零,頗有孤獨之感。1986年《香港文學》第13期重新發表了五十年前的論文〈香港新文壇的演進與展望〉,侶倫剛好在同期雜誌發表〈我的話〉,讀到這篇文章,在接下來一期雜誌發表〈也是我的話〉:

由於「貝茜」這署名喚起我的記憶,我把楊國雄先生好意地介紹出來的這篇文章讀了一遍,意外地「發現」這竟是我的拙作。因為戰爭關係,所有在戰前所寫文章的剪存稿件,都在香港淪陷時全部燒燬,我根本忘記了自己曾經寫過這樣一篇東西。如今重讀起來,真有恍如隔世之感了。

〈展望〉為當時香港文學史作出各種分期,它的重新出土印證了作者在五十年後各種文學回顧,可謂早期香港文學史最富戲劇性的一幕。

問:在1980年代,《香港文學》雜誌鬧雙胞,一份是雙月刊,一份是月刊。你知道哪一份《香港文學》到今日仍在發行,還成為香港最長壽的文學雜誌嗎?

答:《香港文學》,Why not both?1980年代,出現了兩份以《香港文學》為名的刊物。《香港文學(雙月刊)》(1979-1980)由蔡振興(松木)等創辦,他們在〈創刊辭〉說:

「香港文學」雖是「中國文學」的一部份,但由於香港的特殊環境,自然出現特殊的題材,和現實內容,作家若在文學技巧加以發展,深挖這一代的心態和探索,無論在藝術上,或者在民族利益上,都會有更大的貢獻。

1985年《香港文學(月刊)》創刊,至今是香港最長壽的文學雜誌,劉以鬯在〈發刊詞〉說:

香港文學與各地華文文學屬於同一根源,都是中國文學組成部分,存在著不能擺脫也不會中斷的血緣關係。對於這種情形,最好將每一地區的華文文學喻作一個單環,環環相扣,就是一條拆不開的「文學鏈」。

1980年代的作家為本土觀念定下了較寬容的詮釋;除了強調香港文學某種不能「忽視」的根源,亦不能避免現實的特殊性和混雜性,都有一種宏觀的華文文學的先見之明。

問:2008年的農曆年前,香港一位書店老闆消失蹤影,直到十幾天後,一處存放書本的倉庫傳出異味,這位老闆的遺體才被發現······

答:青文書屋與香港文學2008年2月4日這一天,當大家準備過農曆新年之際,香港青文書屋的老闆羅志華卻失蹤了。羅志華原本是三聯書店的店員,1988年起接手經營青文書屋,青文曾是香港二樓書店重要的文化地標。慘澹經營,讓青文書屋不得不在2006年時歇業,但羅志華先把書籍集中到租賃的小倉庫中,欲重振旗鼓。不料,2月4日當他獨自整理圖書時,被二十多箱塌下的書籍壓倒,失救而死;直到屍體發出味道,才被發現。

青文書屋曾出版許多香港文學重要書籍,合作過的作家如黃碧雲、葉輝、邱世文、也斯等,羅志華默默推動香港文學、文化生產,傾注畢生心血,最後甚至付出生命代價。學者王德威認為羅志華離世的這一天,是香港文學史、文化史上不該忘記的一天。