1964年,作家們討論詩社的名字,希望可以代表生養眾人的土地,代表臺灣。

「笠」的意象,寫實且具像的傳達臺灣的純樸,戴上斗笠後即使日曬雨淋,也會殷勤工作,有著臺灣人民勤奮耐勞的意涵。笠也取自「你」的台語音(Li),有著對大眾的召喚。笠詩人作品中的臺灣精神,樸質而寫實,希望讓讀詩的人感受來自土地的文學,踏實與熱情。

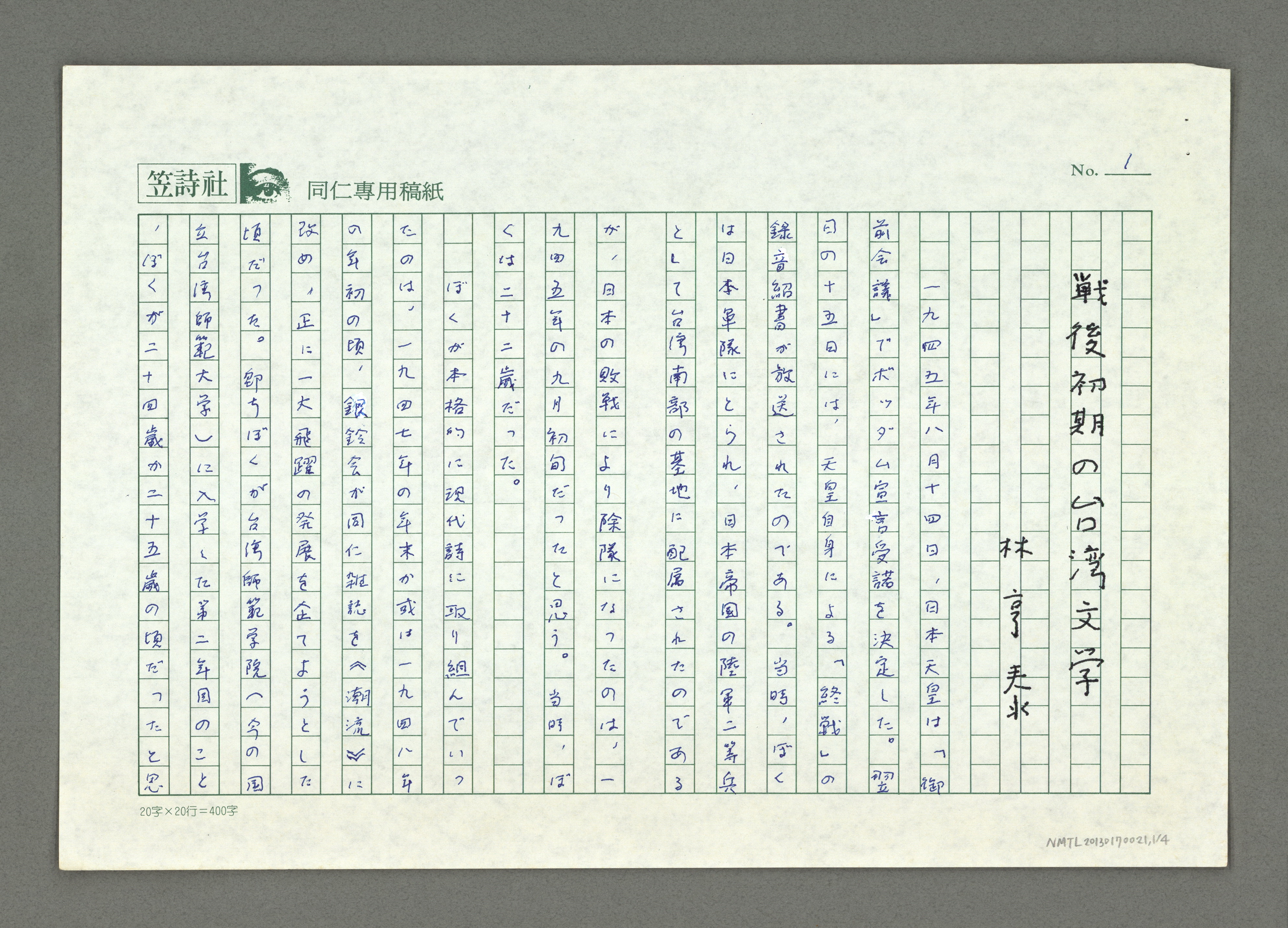

◪ 〈戰後初期の台湾文学〉

林亨泰認為銀鈴會代表「臺灣文學青年擁有的正義感尚未完全消失」,即使人們受二二八事件之傷害,但無論文學家整體氛圍或者青年的正義感,都讓1940年代的後半期充滿了活力。(提供者:林亨泰,國立臺灣文學館典藏)

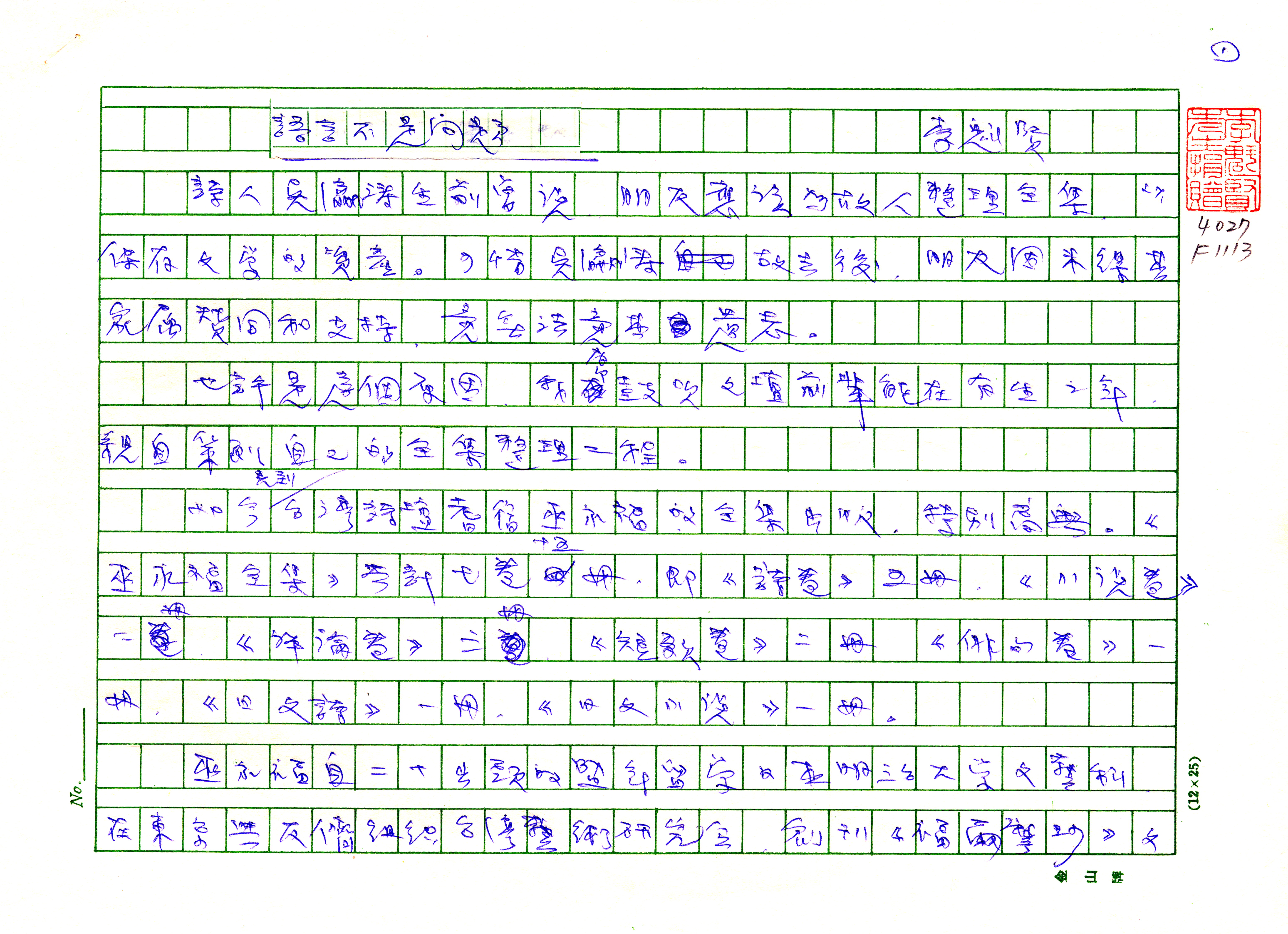

◪ 〈語言不是問題〉

李魁賢討論作家創作語言的問題,認為質疑臺灣前輩作家使用日文寫作,是罔顧歷史現實的庸俗化民族主義作祟。使用異國文字是殖民地作家的悲哀,但也展現了作家的才能。(提供者:李魁賢,國立臺灣文學館典藏)

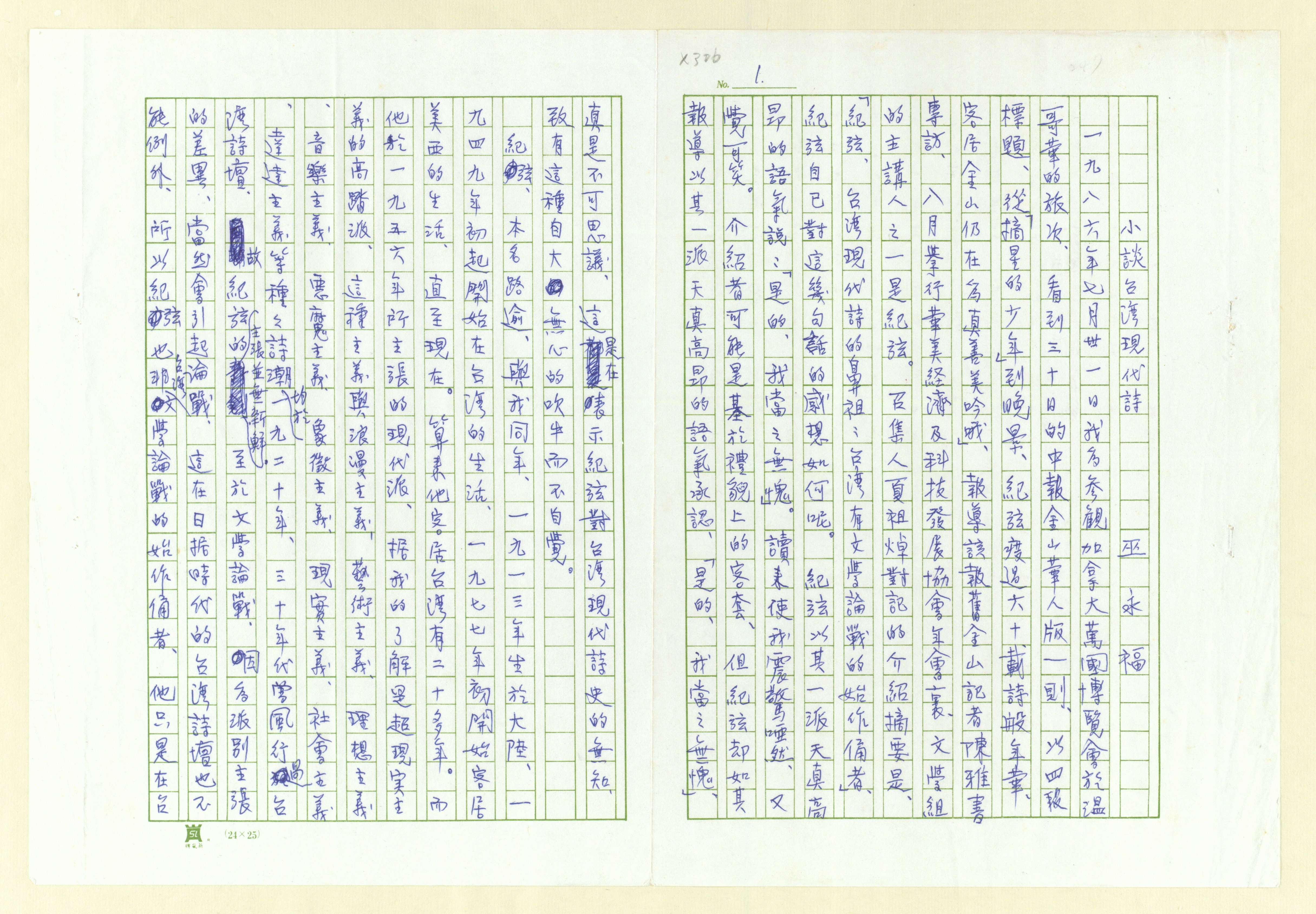

◪ 〈小談台灣現代詩〉

巫永福說明臺灣自日治時期的文學發展,並簡介自日治時期到戰後的現代詩人、雜誌與現代詩發展。 (提供者:財團法人台北市巫永福文化基金會,國立臺灣文學館典藏)