多語混聲

「多語」,笠詩人的多種語言創作包括自日治時期而來的日語、本土母語的台語及客語、原住民語、戰後習得的華語。作者群中有日籍笠詩人用日語創作,再由同仁翻譯發表,多語混聲是《笠》詩刊的重要展現。

溪邊曠野

一排管芒花

兩排管芒花

三排管芒花

佇野風掌聲中彎腰

向天公拜拜

向曠野拜拜

一支一支拜拜的手

祈求大地平安

祈求地球平安

——趙天儀〈台語詩三首 一、管芒花〉

林亨泰於1992年提出:

台灣人無論使用什麼語言,不管怎樣總是離不開自己的『母語肉聲』,這真正反映出了台灣目前語言使用的現實狀況。

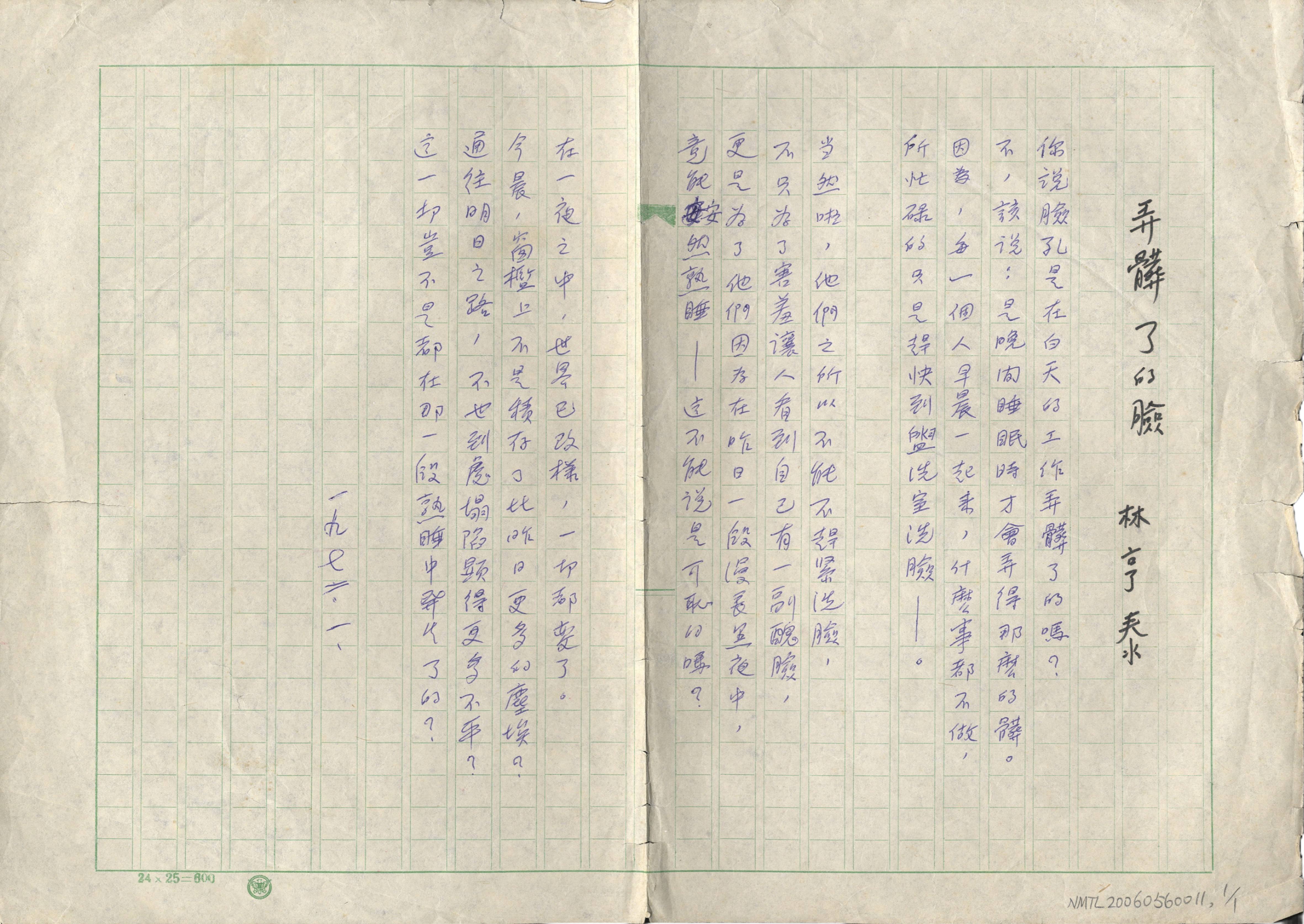

◪ 〈弄髒了的臉〉

林亨泰詩作手稿。 (提供者:林亨泰,國立臺灣文學館典藏)

關懷本土的笠詩人,以母語創作作為他們的社會實踐,1970年代林宗源開始以台語寫詩,接著有黃勁連、陳明仁;客語創作則有杜潘芳格、利玉芳、張芳慈。原住民語創作,則是在詩中嵌入原住民語言,表達對族群的文化認同。除了語言外,突破中文字的排列形式,以圖像的方式呈現,是笠詩社別具特色的貢獻。

你的心要虔誠

比小米的腰桿還要軟柔

向所有提供飽腹的生靈

祈求賜予毛或羽鱗

utux早有算計

一鍋肉

足夠翻越一座山

跨過一處溪澗的腿力

千萬別讓慾念

比纏上肖楠的藤蔓還要茂密

將單純的心

窒息

——摘錄自蔡秀菊〈司馬庫斯部落詩抄〉

*備註:utux為泰雅族的祖靈信仰。

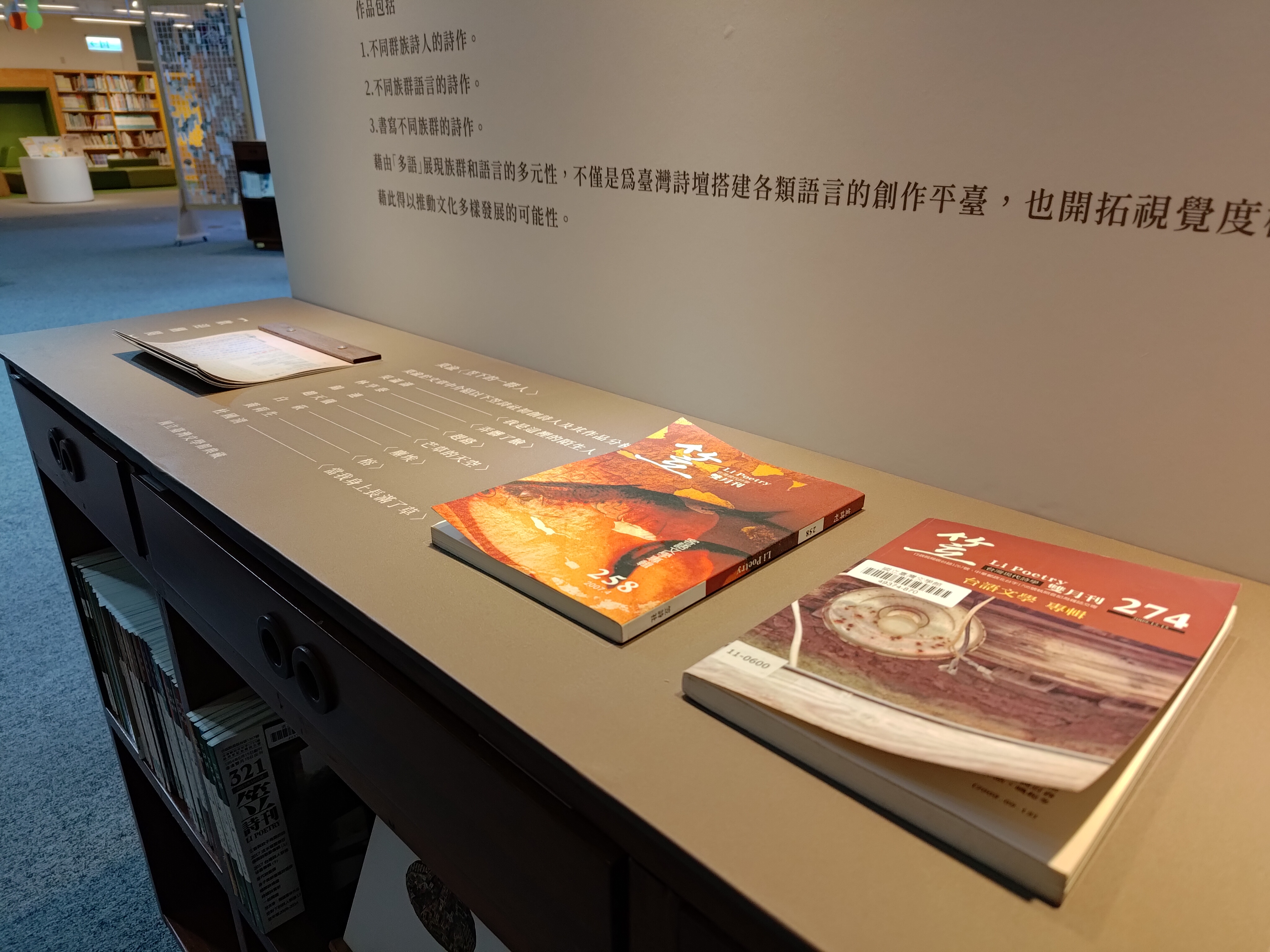

總結來說,笠詩社的定位從本土開始,實踐在語言書寫上。《笠》詩刊不定期推出母語特輯或語言專輯,諸如台語、客語和原住民族語等。作品包括1.不同群族詩人的詩作。 2.不同族群語言的詩作。 3.書寫不同族群的詩作。

藉由「多語」展現族群和語言的多元性,不僅是為臺灣詩壇搭建各類語言的創作平臺,也開拓視覺度極高的圖像詩,藉此得以推動文化多樣發展的可能性。

正月迎春接福

祈求風調雨順國泰民安

收冬時節

達到願望也好

得到平安也好

求來的福 愛還

毛筆將感恩的心

大大字寫到紅紙項

山川毓秀 草木皆春

賓客臨門 春光煥彩

大門口窗仔頂門簾項

宜室宜家 桂馥蘭香

穀倉

貼一張 五穀豐收

雞棲牛欄豬欄

貼一張 六畜興旺

灶下傳來廚香百味

甜粄發粄龜粄三牲

借春天一托盤福氣

收冬了

作一棚戲歸還大地

——利玉芳〈還福(客語詩)〉

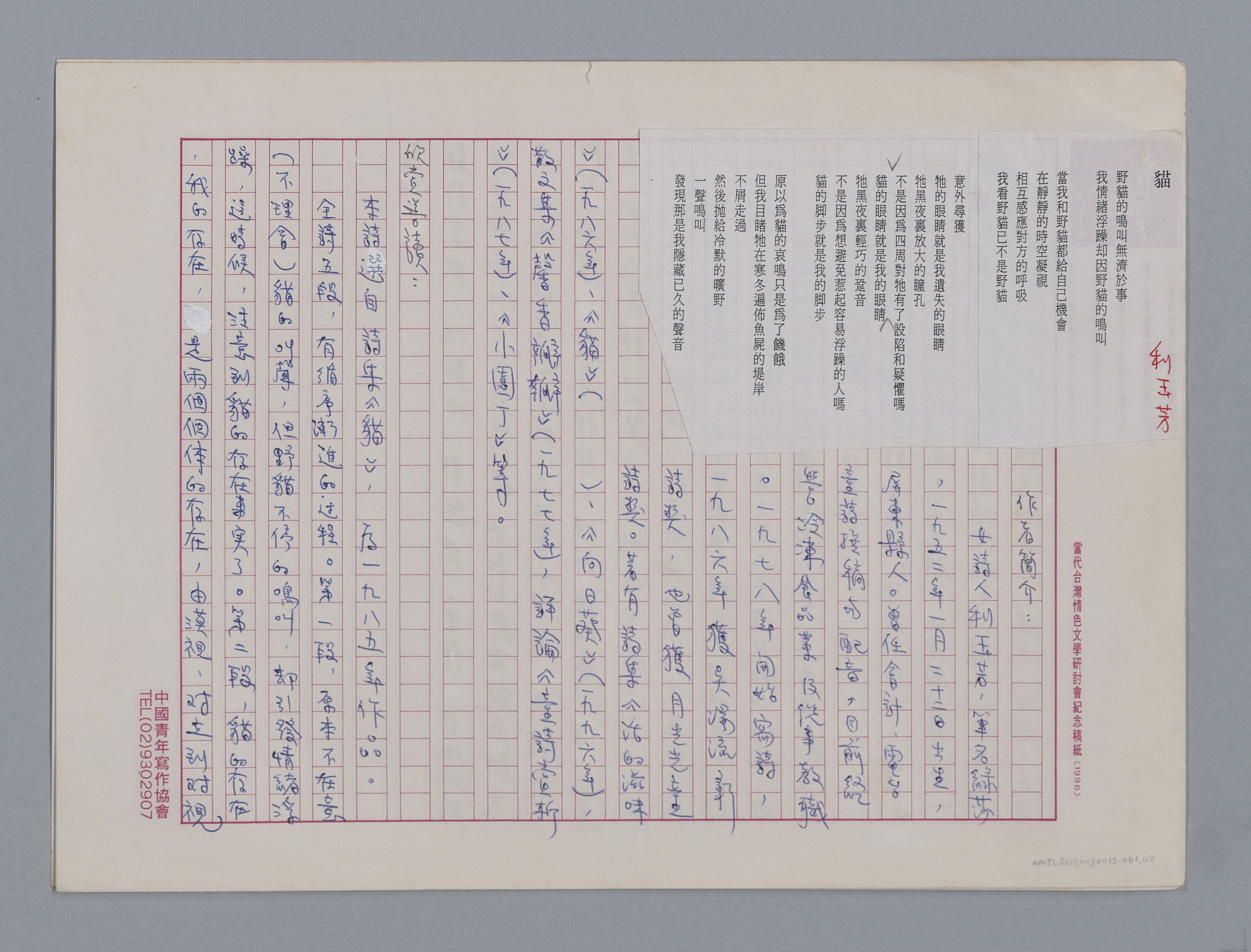

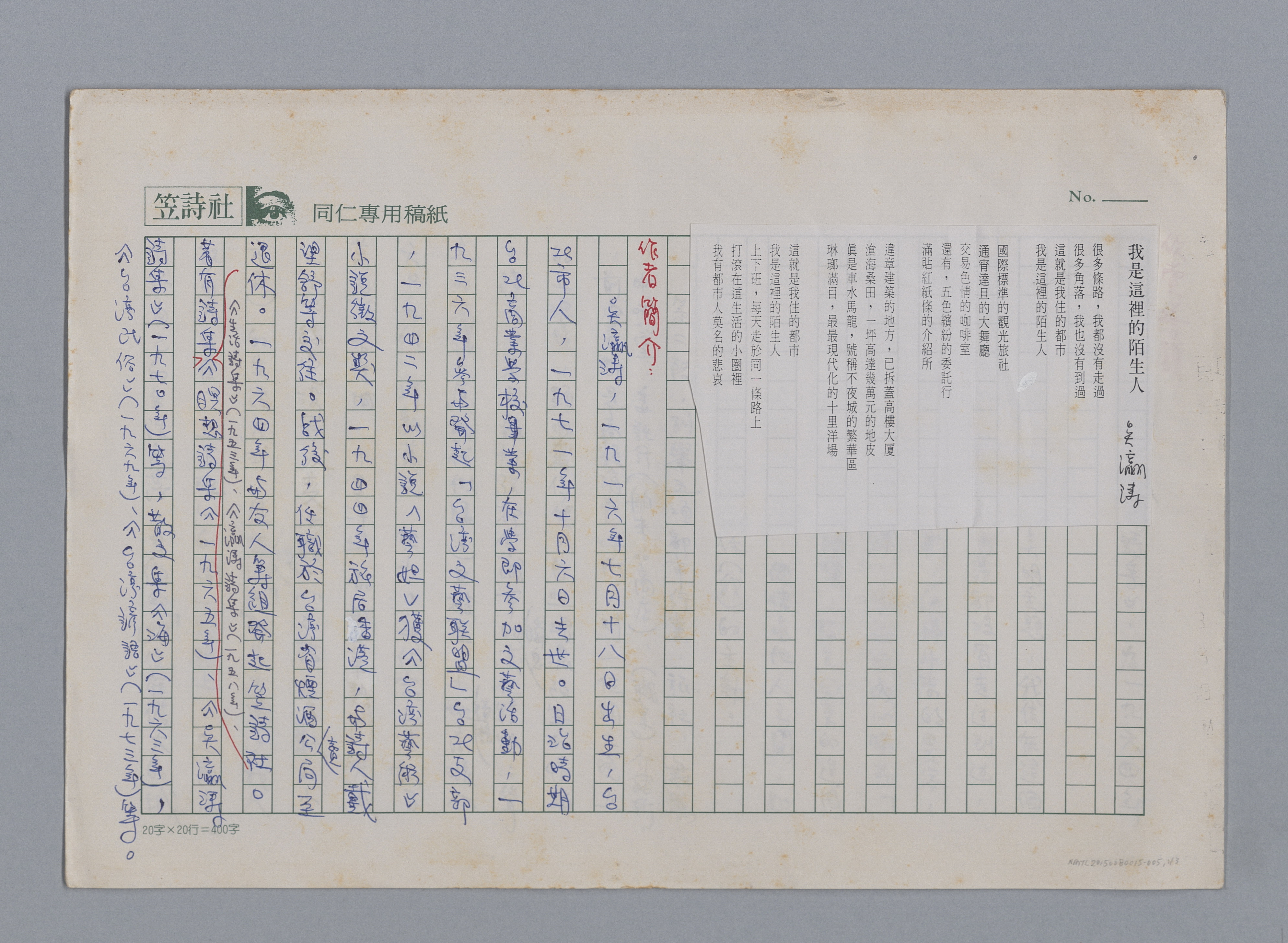

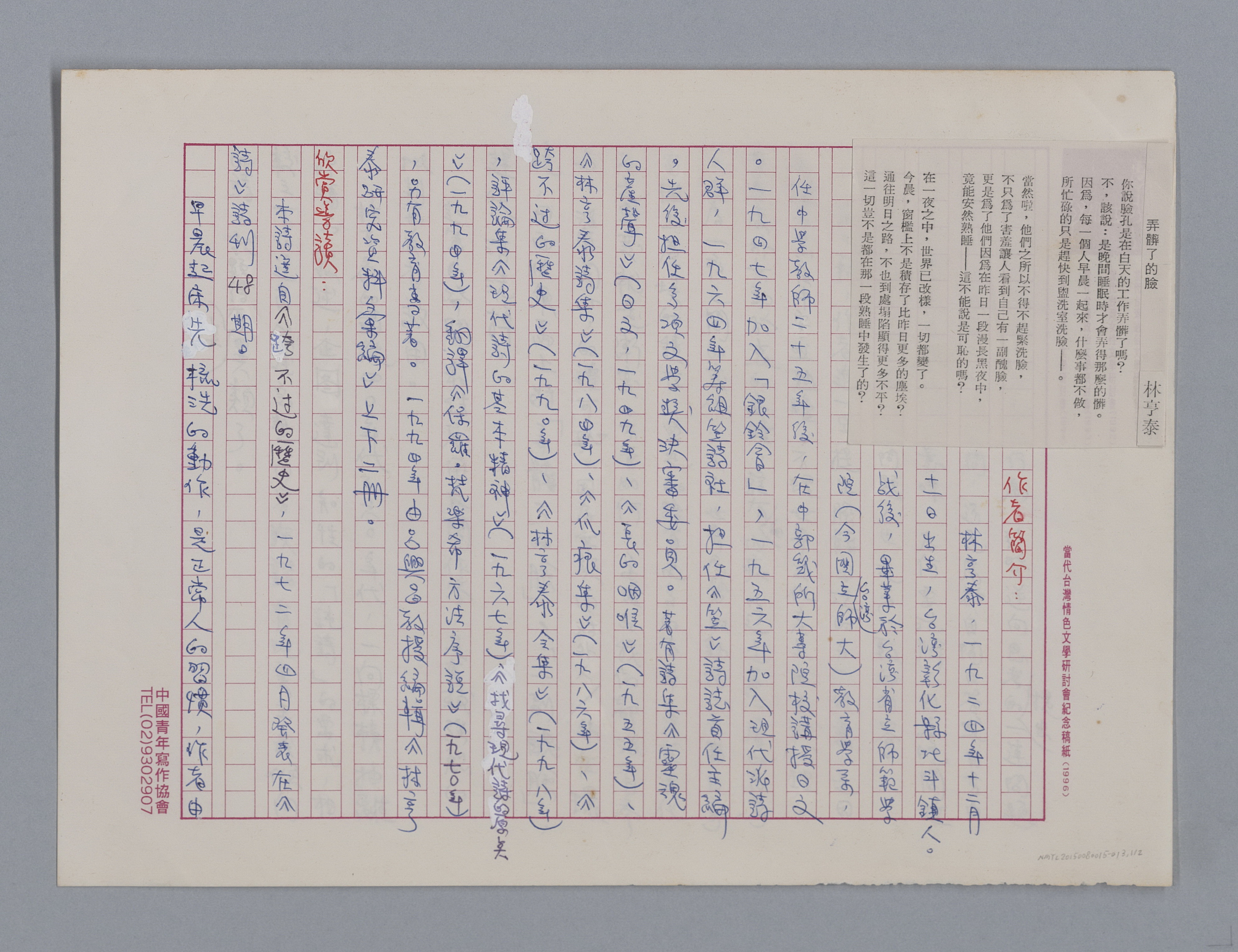

◪ 笠下的一群

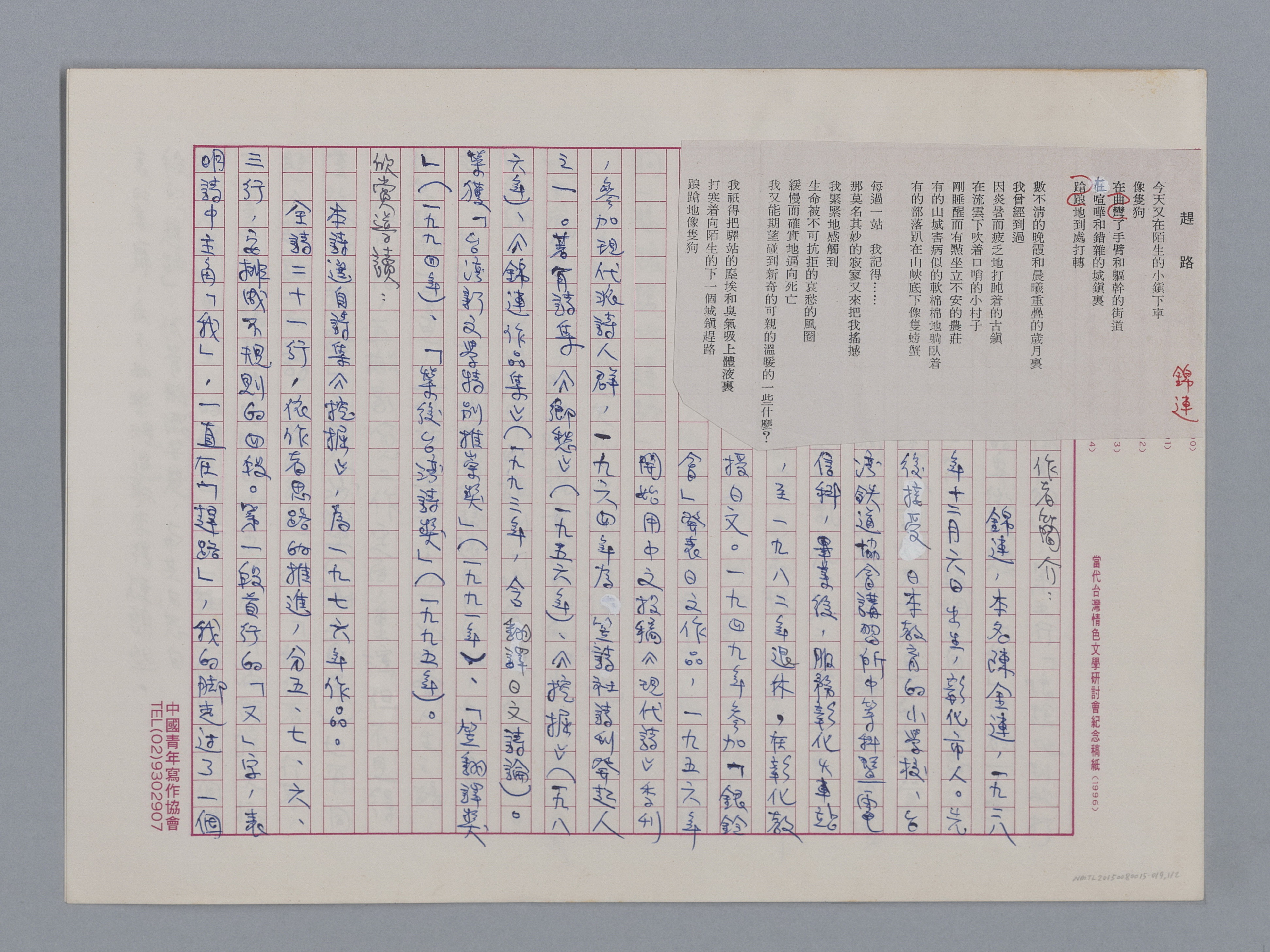

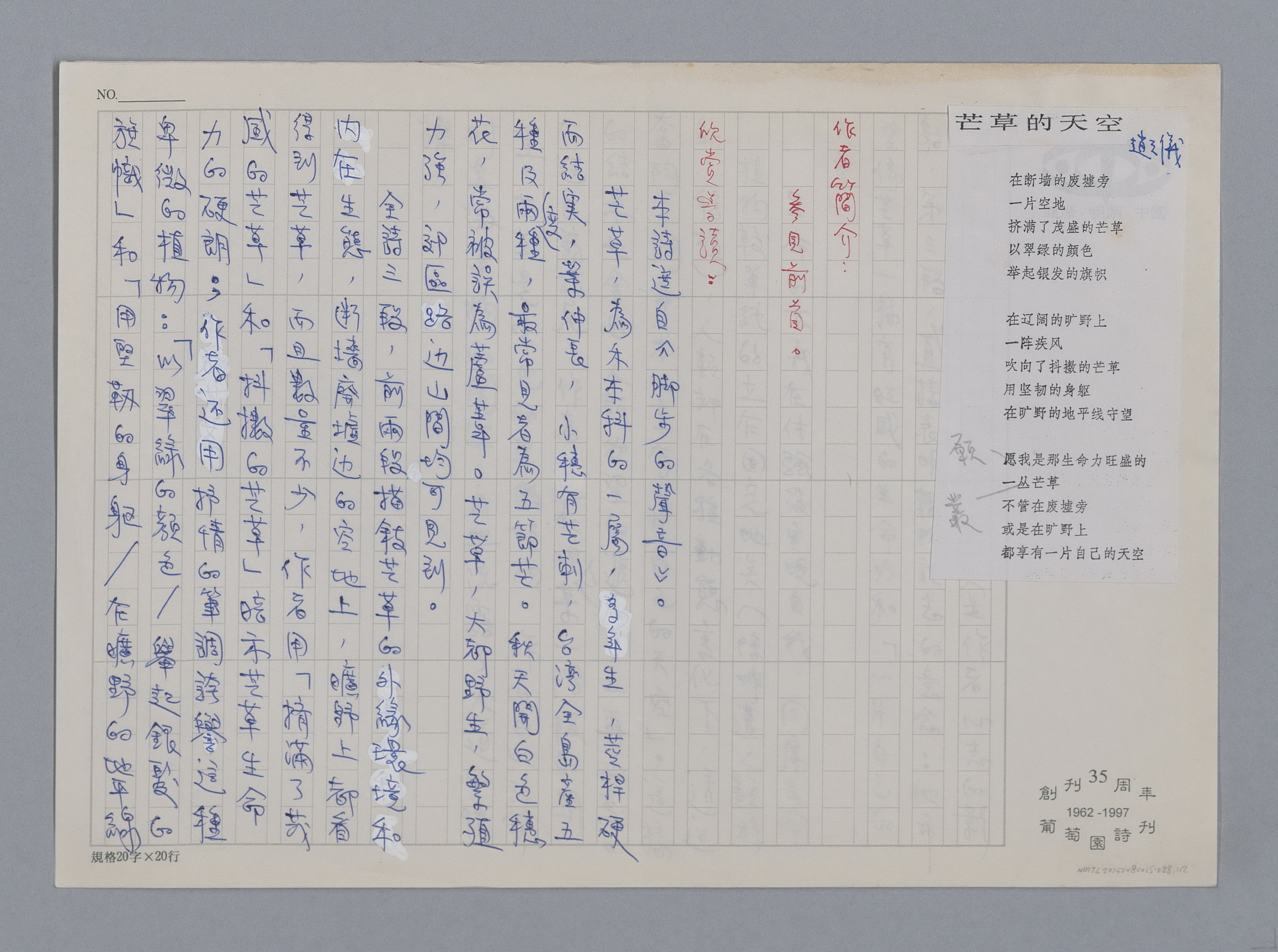

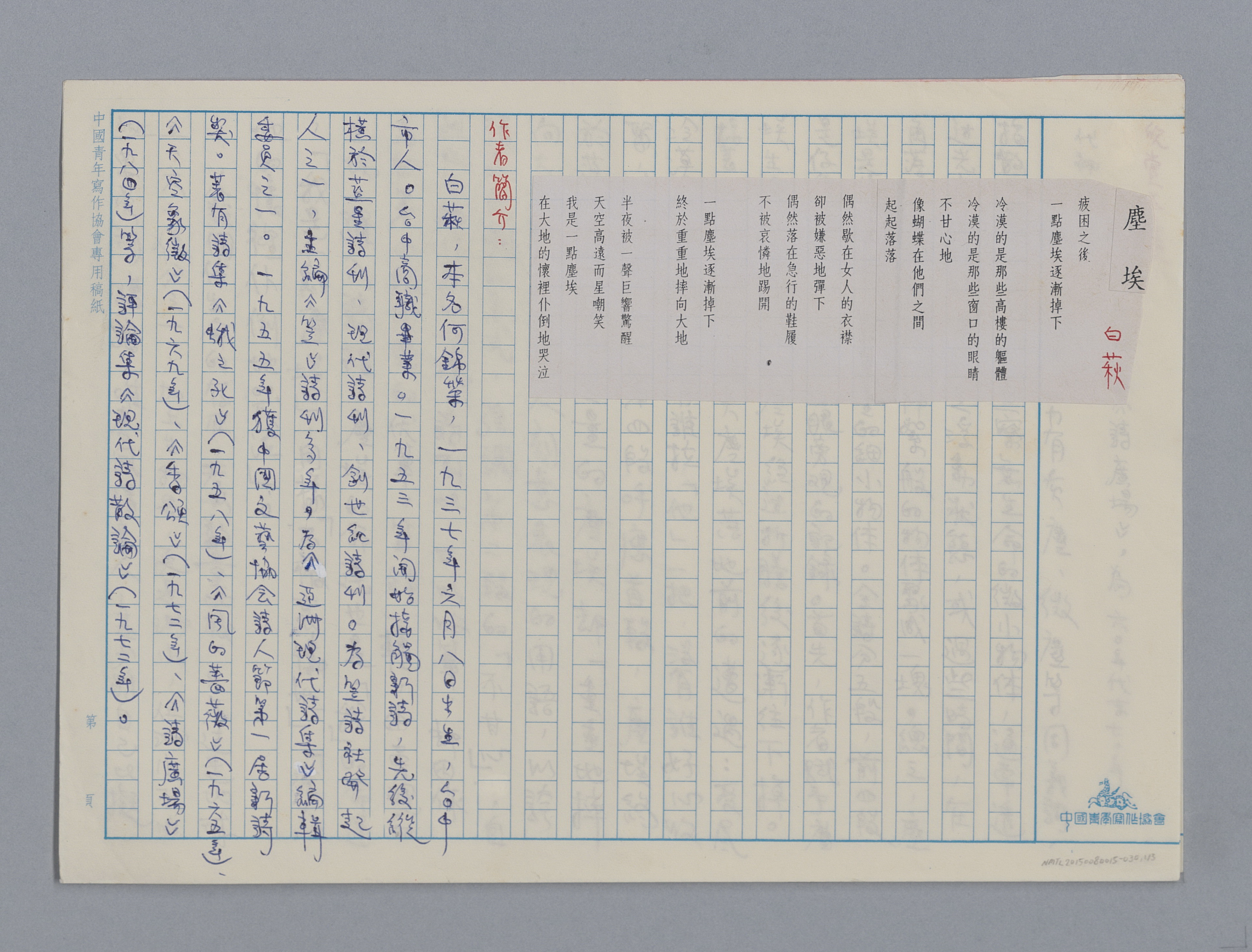

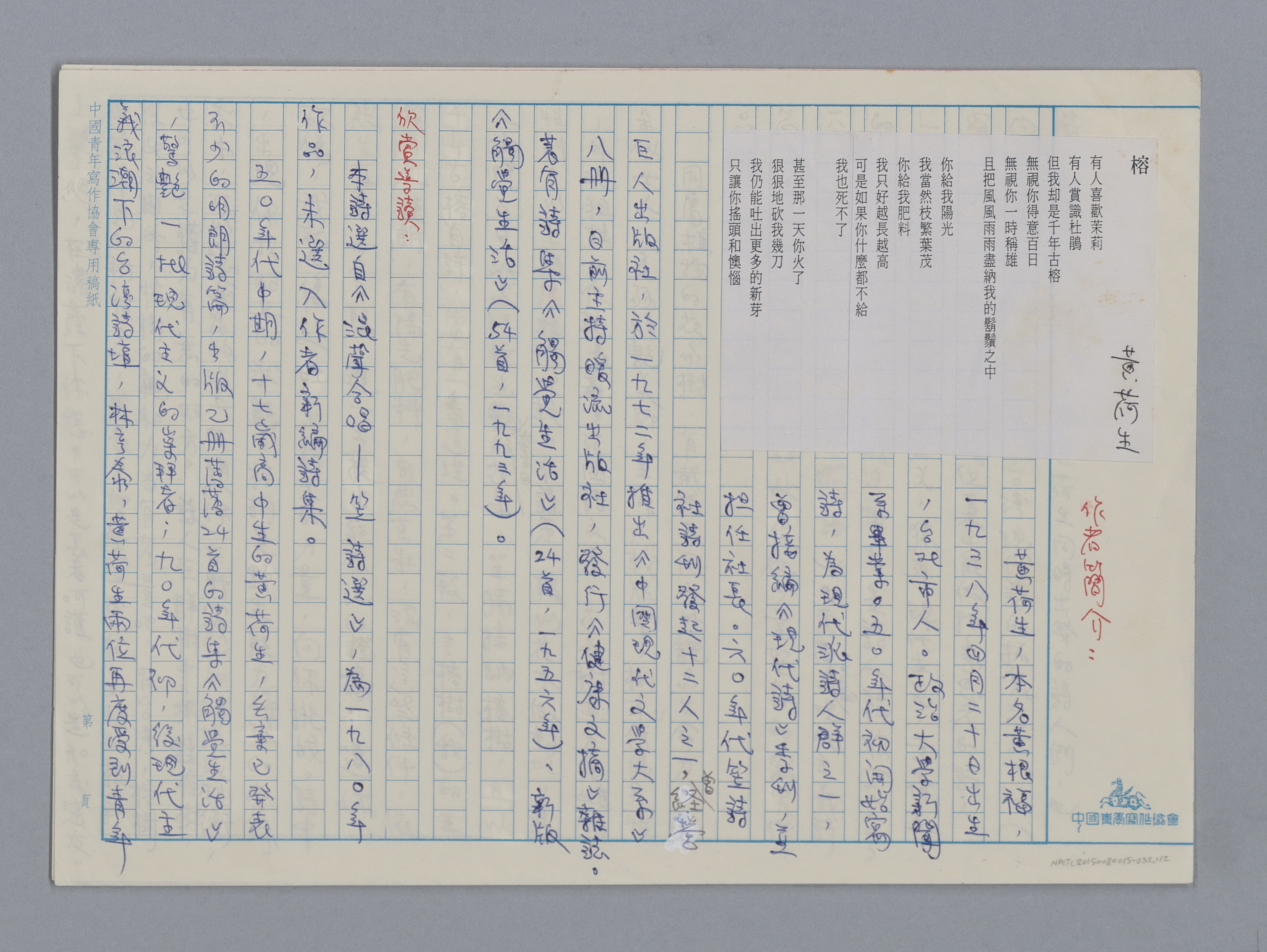

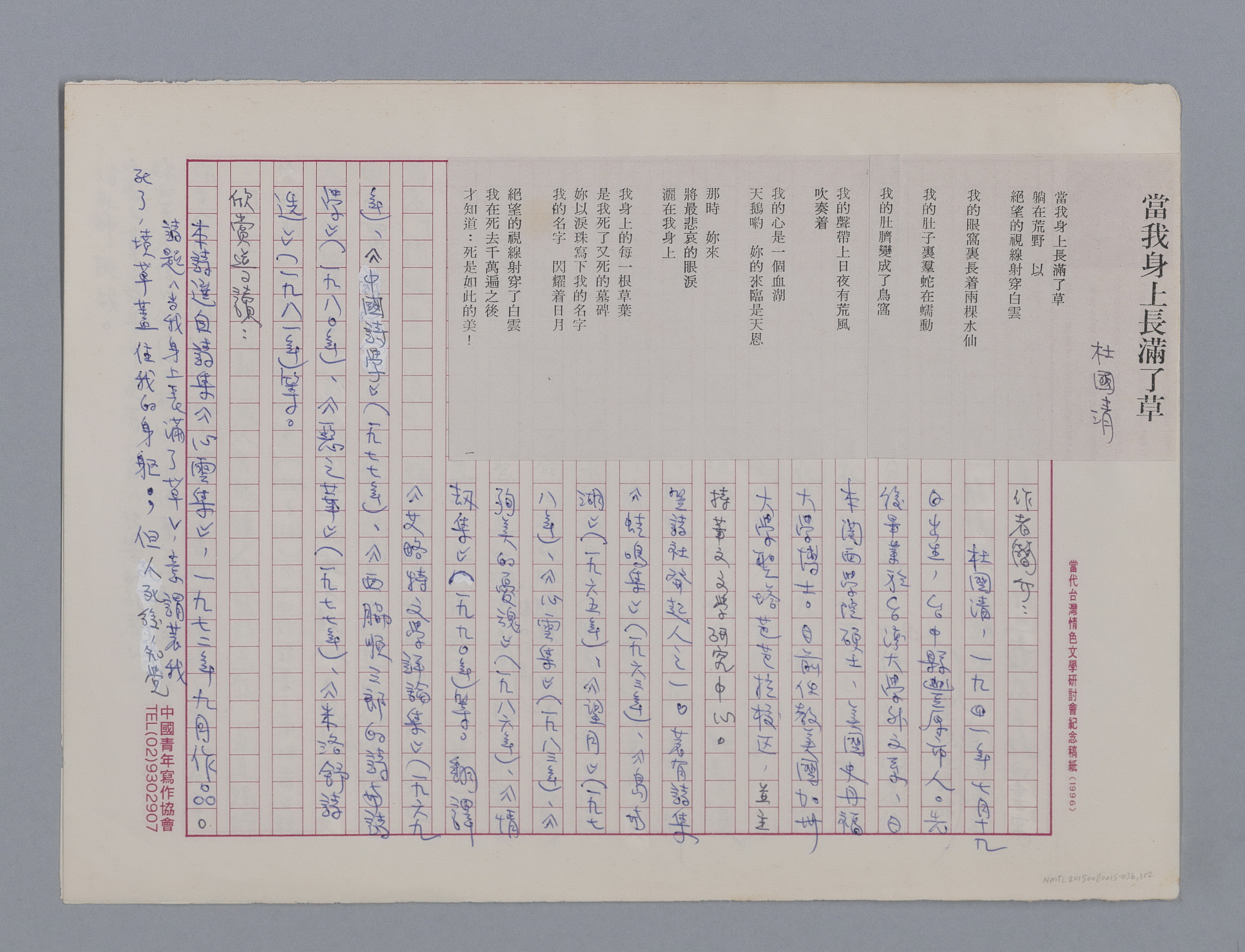

莫渝介紹笠詩社初創詩人及其作品分析,包含利玉芳〈貓〉、吳瀛濤〈我是這裡的陌生人〉、林亨泰〈弄髒了臉〉、錦連〈趕路〉、趙天儀〈芒草的天空〉、白萩〈塵埃〉、黃荷生〈榕〉和杜國清〈當我身上長滿了草〉。(提供者:莫渝,國立臺灣文學館典藏)

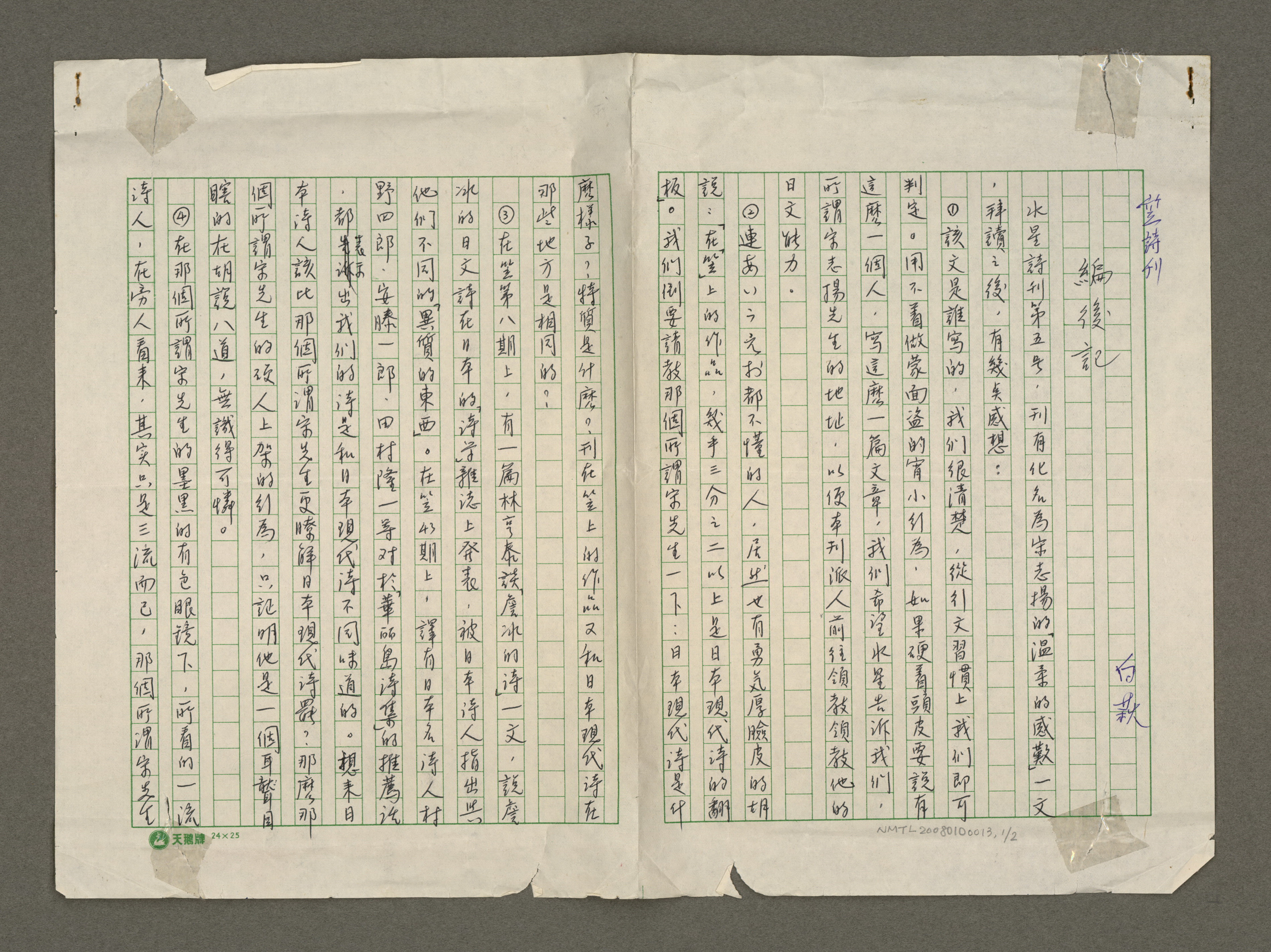

◪ 《笠詩刊》編後記

白萩《笠詩刊》編後記手稿。(提供者:陳千武,國立臺灣文學館典藏)

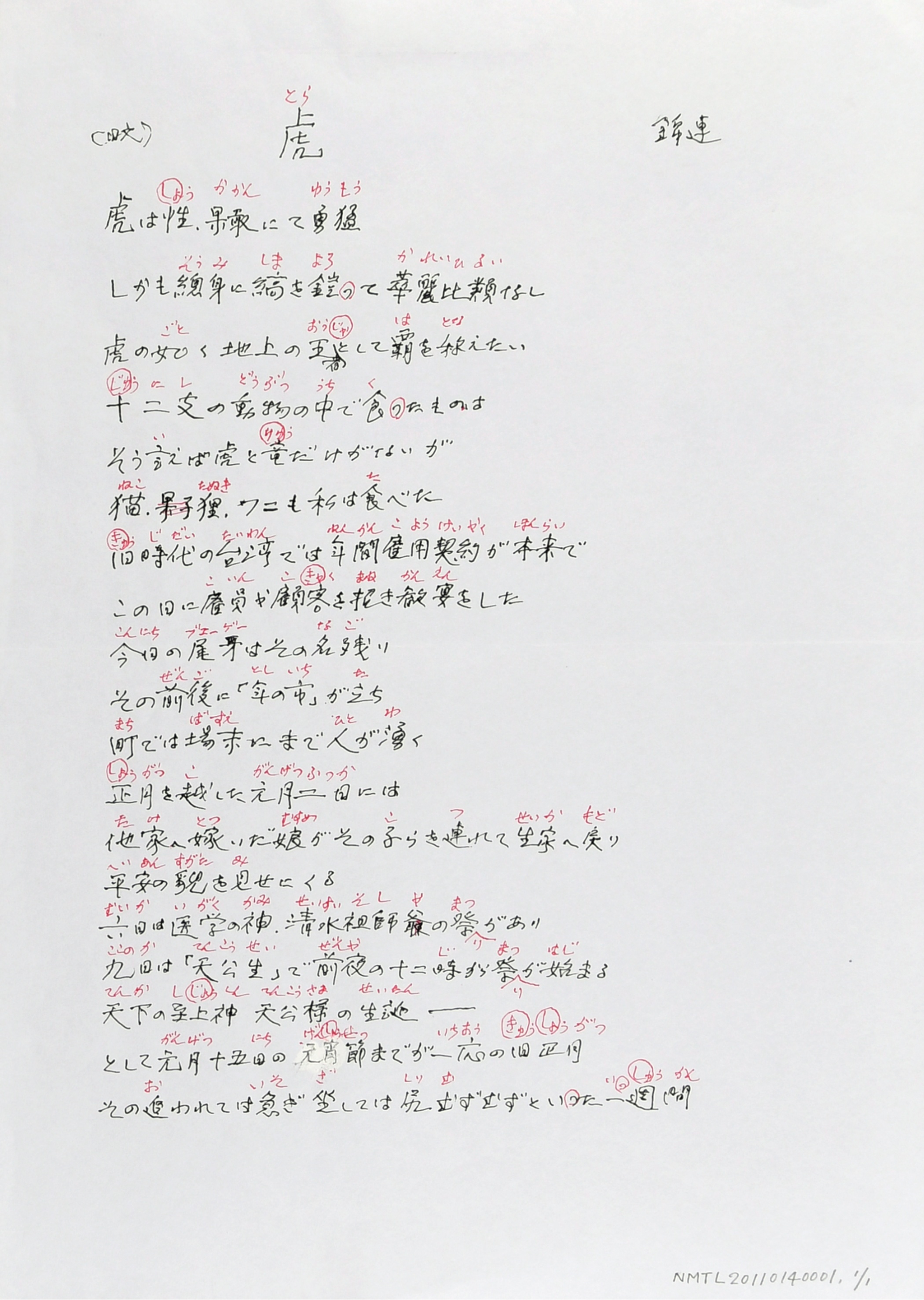

◪ 〈虎〉

錦連日文詩〈虎〉手稿。描寫關於虎的歷史與文化背景。(提供者:錦連,國立臺灣文學館典藏)

◪ 國立臺灣文學館B1圖書室展場一隅

多元語言

母語的興衰和人民的覺醒、努力與爭取亦有相關。——莫渝《笠》詩刊第277期

「語言」是一種意象的表徵,代表詩人的思想邏輯、美感和背景等。透過錘鍊語言能形塑出詩獨特的語境與音韻節奏,影響詩的表現力和感染力。多元語言及圖像的使用也讓創作更自由,不再侷限於固定模式。

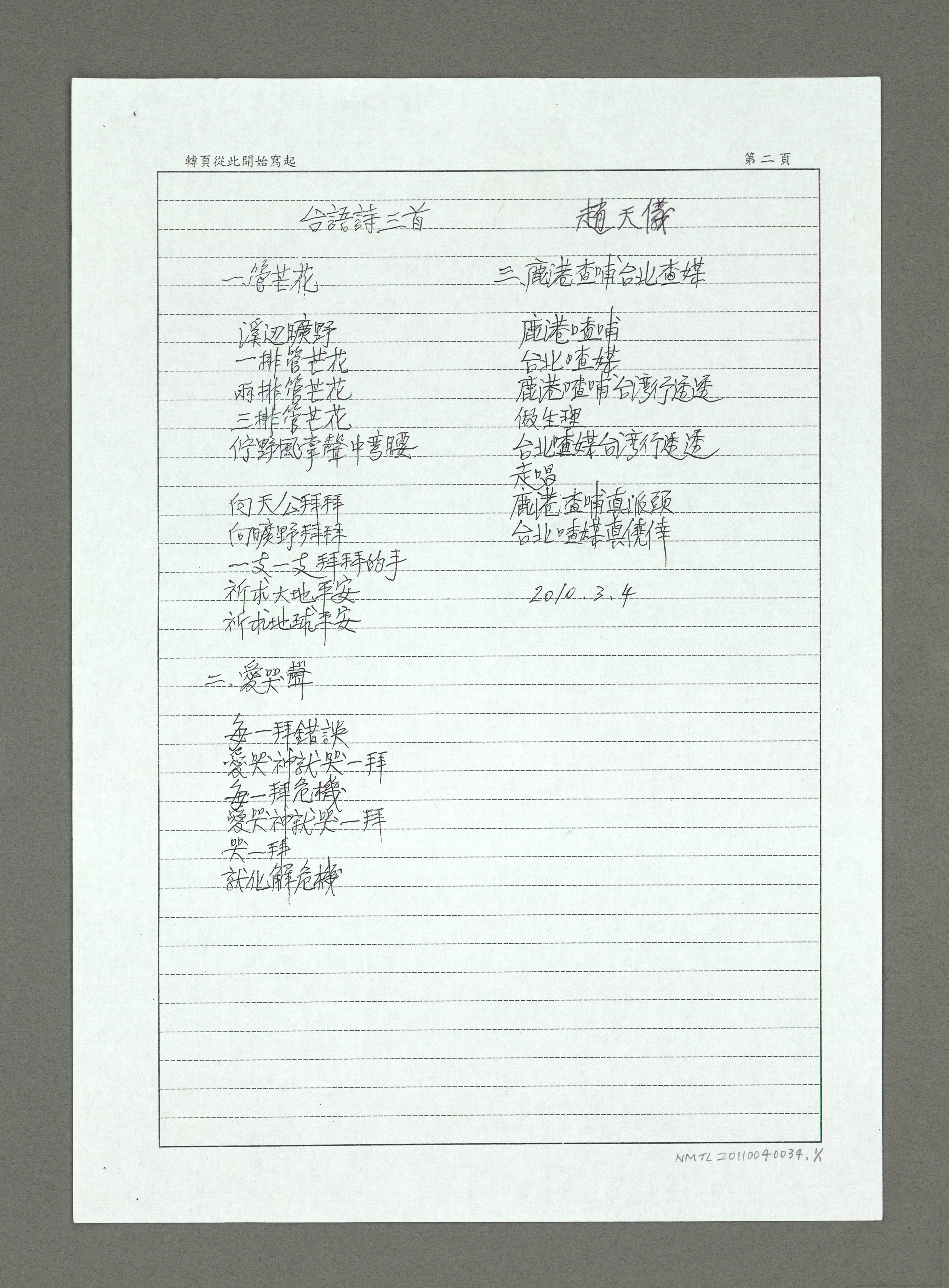

◪ 〈台語詩三首〉

趙天儀詩作〈台語詩三首〉手稿,刊登於《笠詩刊》第277期。(提供者:趙天儀,國立臺灣文學館典藏)

對詩人而言,可以透過詩來呈現語言的精華,亦能從語言來展現詩的精神。對讀者而言,能快速地藉由語言判斷詩人的背景文化,讀到不同族群的思維脈絡,因此母語創作對臺灣文學的發展十分重要。笠詩社透過《笠》詩刊、詩集出版、翻譯輸出、譯介輸入,在在顯明文學的在地性與多樣性,彰顯了臺灣的核心價值。

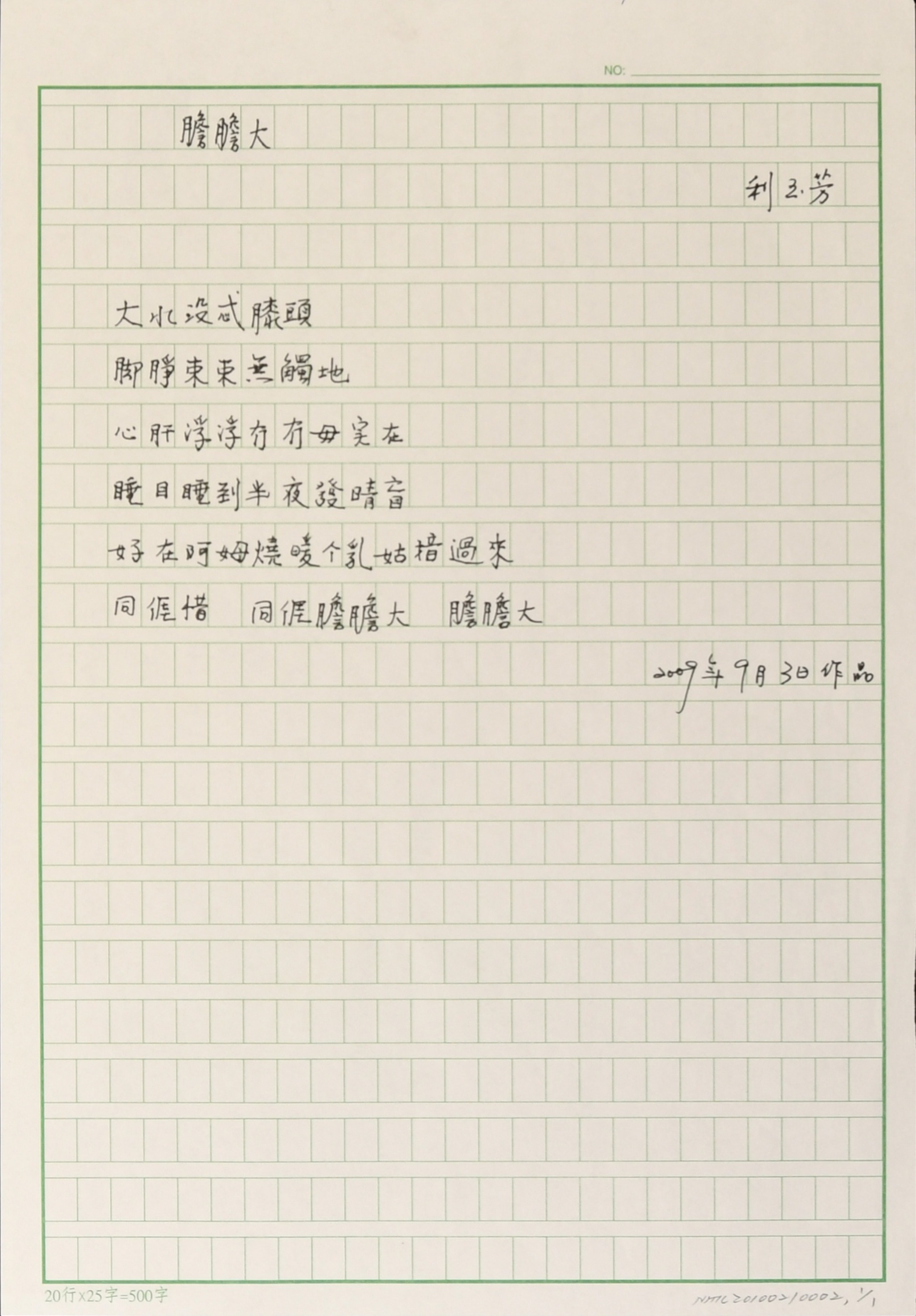

◪ 〈膽膽大〉

利玉芳客語詩〈膽膽大〉手稿。(提供者:利玉芳,國立臺灣文學館典藏)

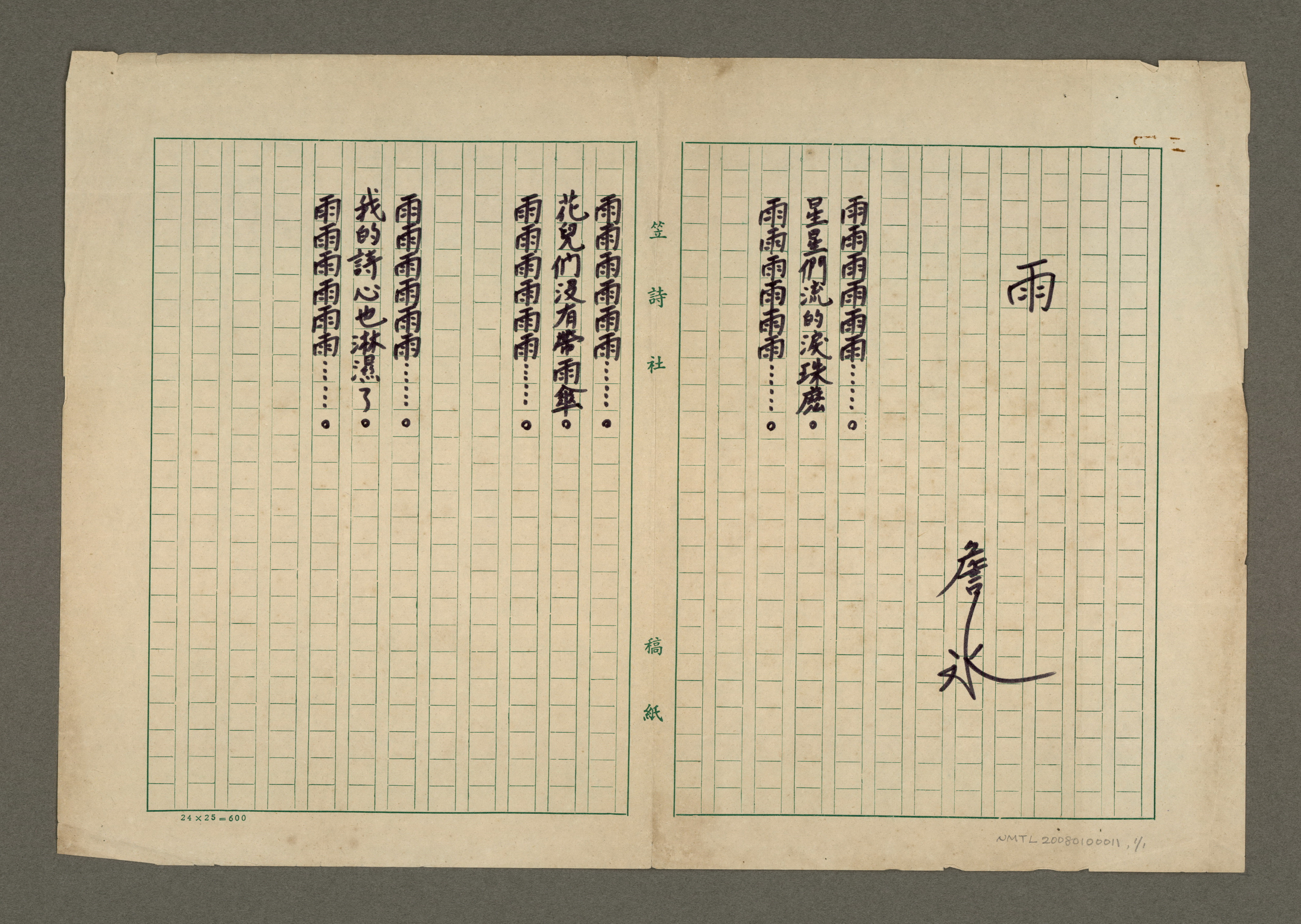

◪ 〈雨〉

詹冰詩作〈雨〉手稿。(提供者:詹冰,國立臺灣文學館典藏)